Правила профессиональной этики медицинского работника. Вопросы медицинской этики и деонтологии

Профессия врача и в древние времена, и сегодня является одной из самых гуманных, что приводит суть и значение отношения общества к представителям этой профессии. Каждый человек в течение жизни хотя бы раз сталкивалась с необходимостью обращения к врачам по поводу тех или иных болезней. Любой человек, пришедший на прием к врачу, имеет право надеяться на достойное, уважительное отношение. Именно этими проблемами и занимаются врачебная этика и деонтология.

Для понимания сути этого явления является важным использование правильной терминологии1. С позиций социального регулирования медицинской деятельности врачебная (медицинская) этика - это разновидность профессиональной этики, включая совокупность морально-этических правил и принципов оказания медицинской помощи. Медицинская этика служит своеобразной теоретической основой, обоснованием морально-этического поведения медицинских работников. Деонтология (от греч. Deon, deontos - надлежащее; должное + logos - учение) может рассматриваться как составная часть медицинской этики, своего рода ее практическое применение, которая занимается проблемами надлежащего поведения медика при непосредственном выполнении своих профессиональных обязанностей.

Основателем врачебной этики заслуженно считается Гиппократ, систематизировал правила медицинской этики, существовавших на то время, на основании многовекового опыта медицины. Его труды "Клятва", "О враче", "О приличную поведение" содержали кодекс моральных норм, обязательных для тех, кто выбрал лечение своей профессией. Именно Гиппократу принадлежит известное высказывание: "Медицина есть благородное из всех искусств». Термин "деонтология" ввел в обиход английский философ И. Бентам в своей книге "Деонтология, или наука о морали". Деонтология несколько противопоставлялась этике, поскольку если этика в общепризнанном тогда понимании была социальным институтом, изучал правильное поведение людей в обществе, то деонтология понималась как личное поведение индивида.

Приоритет среди врачей в вопросах врачебной этики принадлежит выдающемуся клиницисту С.П. Боткину, впервые в практике российской медицины обосновал необходимость создания этического кодекса российского врача. Проблемы деонтологии в медицине впервые были освещены в работах известного хирурга-онколога М.М. Петрова, который раскрыл содержание деонтологии и показал пути ее развития.

Часто актуальностью проблем законотворчества и необходимостью в связи с дым быстрого принятия новых правовых актов объясняется некоторое пренебрежение законодателей и невнимание к вопросам медицинской этики и деонтологии, что является недопустимым. Поверхностный, недостаточно отработан, созданный без учета этических и деонтологических предпосылок правовой акт, несомненно, более вреден, чем полезен. Известно, что большое количество положений современной медицинской этики сформирована на основе древних постулатов. Широкое распространение в медицине имеет выражение: "Salus aergoti suprema lex" ("Благо больного - высший закон»). Здесь, несомненно, кроется одна из главных составляющих всего смысла этического направления в медицине. Речь идет об основном принципе медицинской деятельности, согласно которому главным правилом, "высшим законом" для врача при выполнении им профессиональных обязанностей является и должен быть приоритет больного, его блага, его здоровье. На сегодняшний день этот принцип может быть востребован и в процессе медицинской законотворчества: правовые акты в системе здравоохранения должны быть ориентированы на больного, на его права и соблюдения его законных интересов.

Существует достаточное количество документов по врачебной этики и медицинской деонтологии. В течение весьма длительного времени этические положение не подвергались кодификации и существовали или в виде отдельных положений и высказываний, или в виде переведенных и адаптированных работ древних мыслителей (Гиппократ, Гален и др.). На сегодня, как правило, врачи ориентируются на документы, принятые во второй половине XX - начале XXI в., В эпоху мировых интеграционных процессов. С позиций уровней социального регулирования медицинской деятельности и вопросам медицинского права необходимо проанализировать основные из них.

Женевская декларация Всемирной Медицинской Ассоциации, принятая в 1949 p., С изменениями и дополнениями 1 968 и 1983 pp., Ориентирована на выпускников медицинских вузов - будущих врачей. Декларация является своеобразной клятвой врача, содержит ряд положений, которые целесообразно привести в связи с данной проблематикой правового регулирования медицинской деятельности. "Я буду выполнять свой профессиональный долг честно и с достоинством" или "Я не позволю из соображений религии, национальности, расы, политических убеждений или социального происхождения помешать выполнению моего долга и предстать между мной и моим пациентом". Нравственные ценности, отраженные в этой Декларации, с определенными изменениями присутствуют и в правовых актах о медицине. В полной мере за такие можно считать положение об обязанности врача независимо от социальных и других признаков пациента предоставлять последнему помощь (а это уже не пожелание, не только право пациента, а обязанность врача). В случае непредоставления медицинской помощи врачом уже речь идет о юридической ответственности, вплоть до уголовной.

Международный кодекс медицинской этики, принятый Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации в 1948 p., С изменениями и дополнениями 1968 года, 1983, 1 994 pp., - Документ, определяющий критерии неэтичности в поведении медицинского работника, а также обязанности врача по отношению к больному и друг к другу. Важным является положение, при котором "всегда, когда обследования или лечения требуют знаний, превышающих его (врача - Авт.) Способности, он должен пригласить других врачей, имеющих соответствующую квалификацию". Ярко выраженный правовой характер, коллегиальный принцип принятия решений в ряде случаев в клинической медицине базируется именно на таком этическом положении.

Врачебная тайна, как понятие, что нашло свое отражение в правовых документах по охране здоровья, также представлена в Международном кодексе медицинской этики. Речь идет о положении Кодекса: "Врач должен сохранять абсолютную конфиденциальность во всем, что касается пациентов, которые ему доверяются". В этом тоже проявляется связь морально-этических и правовых норм в регулировании медицинской деятельности.

Декларация о независимости и профессиональной свободе врача, принятая Всемирной Медицинской Ассоциацией В 1986 p., Определяет приоритеты профессиональной независимости врача. "Профессиональная свобода врача предполагает свободу от постороннего вмешательства в лечебный процесс. Всегда и везде следует охранять и защищать независимость профессиональных медицинских и этических решений врача" - так в Декларации провозглашается независимость врача при исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет не о вопросе административной подчиненности, а, прежде всего, о свободе принятия решений о пользе больного - тактики и схемы лечения, применения тех или иных методов, иными словами - всего того, что направлено на благо больного.

Период демократических преобразований в Украине характеризуется принятием ряда документов, посвященных морально-этическом и деонтологических регулированию медицины. Обращаем внимание на ст. 76 Основ законодательства Украины о здравоохранении - "Присяга врача" и Клятву врача, утвержденной Указом Президента Украины 15 июня 1992. Эту клятву должны давать все выпускники высших учебных заведений Украины. Получая звание врача, выпускник клянется "все знания, силы и умения отдавать делу охраны и улучшения здоровья человека, лечению и предупреждению заболеваний, оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, хранить врачебную тайну, соблюдать правила профессиональной этики...". Анализ этого документа дает возможность сделать вывод, что этот акт содержит все важные нормы медицинской этики и деонтологические принципы, учитывает международный опыт и этические нормы клятвы Гиппократа. А. Савицкая отметила, что главное значение присяги врача - это выражение общественного долга медицинских работников. Обязанности, закрепленные в присяге, моральные требования к профессии, получили правовое закрепление. Как отмечала автор, нормы, предусматривающие обязанности врача в присяге, сочетают в себе качества юридического веления с качествами морально-идеологического императива: это такие правовые нормы, которые определяют надлежащее поведение врача в сфере его профессиональной деятельности не только с точки зрения права, но и морали1.

В Украине на сегодня еще нет Этического кодекса украинского врача, хотя имеются многочисленные авторские наработки в этом направлении. В частности, разработаны авторский проект Этического кодекса украинского врача, который был подан на первый Национальный конгресс по биоэтике. Этот кодекс предлагается утвердить Ассоциацией врачей и сделать сводом моральных норм, за нарушение которых предусматривается применять средства общественного воздействия. Авторы учебника поддерживают предложение об уместности разработки и принятия Этического кодекса врача Украины, который структурно может выглядеть так:

Раздел I. Общие положения, в котором были бы закреплены этические основы профессиональной деятельности врачей, принципы оказания медицинской помощи, нравственные ориентиры и задачи профессиональной врачебной деятельности;

Раздел II. Общие обязанности врачей, где можно было бы предусмотреть общие обязанности врачей и их назначение в обществе, цели и условия врачебной деятельности;

Раздел III. Специальные обязанности врачей, в котором отдельными подразделениями можно определить:

Врач и пациент, где уместно осветить права пациентов, регламентировать реализацию этих прав через обязанности врачей;

Врач и права членов семьи, законных представителей;

Взаимодействие и отношения с коллегами и другими работниками системы здравоохранения;

Раздел IV. Ответственность за нарушение норм Этического кодекса врача Украины, раскрыть вопросы видов юридической ответственности в этом аспекте и обеспечить механизм устранения дублирования в регулировании этой проблемы;

Раздел V. Заключительные положения, в котором указать границы действия Кодекса, порядок пересмотра и изменения норм Кодекса.

Еще в середине XX века И. Давыдовский, изучая проблемы врачебных ошибок, справедливо отмечал, что врачу поручается забота о здоровье и жизнь, его моральная ответственность за это приобретает специфические черты по сравнению с другими профессиями, которые не имеют в человеке прямого об "объекта их действия. Эти слова весьма актуальной и в наше время. Важно связь между этическими ошибками и правовыми нарушениями в процессе оказания медицинской помощи. Очевидно, что в тех медицинских коллективах, где наблюдаются нарушения морально-этических и деонтологических норм, вероятнее проблемы юридического характера. В связи с этим повышается актуальность проблемы ответственности за морально-этические нарушения с целью предотвращения серьезной правовой вине со стороны медиков.

Медицинская этика (лат. ethica, от греч. ethice– изучение нравственности, морали), или медицинская деонтология (греч. deon– долг; термин «деонтология» широко использовался в отечественной литературе последних лет), – совокупность этических норм и принципов поведения медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей.

По современным представлениям, медицинская этика включает в себя следующие аспекты:

Научный – раздел медицинской науки, изучающий этические и нравственные аспекты деятельности медицинских работников;

Практический – область медицинской практики, задачами которой являются формирование и применение этических норм и правил в профессиональной медицинской деятельности.

Любому работнику медицинской сферы должны быть присущи такие качества, как сострадание, доброта, чуткость и отзывчивость, заботливость и внимательное отношение к больному. Ещё Ибн Сина требовал особого подхода к больному: «Тебе должно знать, что каждый отдельный человек обладает особой натурой, присущей ему лично. Редко бывает или совсем невозможно, чтобы кто-нибудь имел одинаковую с ним натуру». Большое значение имеет слово, что подразумевает не только культуру речи, но и чувство такта, умение поднять больному настроение, не ранить его неосторожным высказыванием.

Поведение врача и с точки зрения его внутренних устремлений, и с точки зрения его внешних поступков должно мотивироваться интересами и благом пациента. "В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного", - писал Гиппократ. Практическое отношение врача к человеку, изначально ориентированное на заботу, помощь, поддержку, безусловно, является основной чертой профессиональной врачебной этики. Гиппократ справедливо отмечал непосредственную зависимость между человеколюбием и результативностью профессиональной деятельности врача. Человеколюбие не только является основополагающим критерием выбора профессии, но и непосредственно влияет на успех врачебной деятельности, в значительной степени определяя меру врачебного искусства. "Где любовь к людям - писал Гиппократ, - там и любовь к своему искусству"

Особое значение в медицинской профессии приобретают такие общечеловеческие нормы общения, как умение уважать и внимательно выслушать собеседника, продемонстрировать заинтересованность в содержании беседы и мнении больного, правильное и доступное построение речи. Немаловажен и внешний опрятный вид медицинского персонала: чистые халат и шапочка, аккуратная сменная обувь, ухоженные руки с коротко остриженными ногтями. Ещё в древней медицине врач говорил своим ученикам-последователям: «Ты теперь оставь свои страсти, гнев, корыстолюбие, безумство, тщеславие, гордость, зависть, грубость, шутовство, фальшивость, леность и всякое порочное поведение».

PRIMUMNONNOCERE(лат.) - ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕ НАВРЕДИ – это высказывание является главным этическим принципом в медицине.

Моральная ответственность медицинского работника подразумевает соблюдение им всех принципов медицинской этики. Неправильная диагностика, лечение, поведение врача, представителей среднего и младшего медицинского персонала могут привести к физическим и нравственным страданиям пациентов. Недопустимы такие действия медицинского работника, как разглашение врачебной тайны, отказ в медицинской помощи, нарушение неприкосновенности частной жизни и пр.

Уход за больным предполагает, помимо всего прочего, также соблюдение определённых правил общения с ним. Важно уделять пациенту максимум внимания, успокаивать его, разъяснять необходимость соблюдения режима, регулярного приёма лекарств, убеждать в возможности выздоровления или улучшения состояния. Нужно соблюдать большую осторожность при разговоре с больными, особенно страдающими онкологическими заболеваниями, которым не принято сообщать истинный диагноз. И в настоящее время остаётся значимым высказывание великого врача древности, отца медицины Гиппократа: «Окружи больного любовью и разумным утешением, но, главное, оставь его в неведении того, что ему угрожает». В некоторых странах больного всё же информируют о серьёзности заболевания, в том числе и о возможном летальном исходе (лат. letalis - смертельный), исходя из социально-экономических соображений. Так, в США пациент даже вправе возбудить судебное дело против врача, скрывшего от него диагноз раковой опухоли.

Ятрогенные заболевания

Нарушение деонтологических принципов общения с больным может привести к развитию у него так называемых ятрогенных заболеваний (греч. -iatros– врач, -gепеs– порождаемый, возникающий). Ятрогенным заболеванием (ятрогенией) называют патологическое состояние пациента, обусловленное неосторожными высказываниями или поступками врача или другого медицинского работника, которые создают у человека представление о наличии у него какого-либо заболевания или об особой тяжести имеющейся у него болезни. Неадекватные, ранящие и вредящие пациенту словесные контакты могут привести к различным психогенным ятрогениям.

Однако ещё более 300 лет назад «английский Гиппократ» Томас Сиденхем (1624–1689) подчёркивал опасность для пациента не только действий медицинского работника, травмирующих психику больного, но и других возможных факторов – нежелательных последствий медицинских манипуляций. Поэтому в настоящее время к ятрогенным относят любые заболевания, возникновение которых связано с теми или иными действиями медицинских работников. Так, кроме описанной выше психогенной ятрогении (ятропсихогении), выделяют:

Ятрофармакогении: следствие медикаментозного воздействия на больного – например, побочные действия препаратов;

Манипуляционные ятрогении: неблагоприятное воздействие на больного в процессе его обследования – например, осложнения при проведении коронароангиографии;

Комбинированные ятрогении: следствие воздействия нескольких факторов;

Так называемые немые ятрогении – следствие бездействия медицинского работника.

Врачебная тайна

К деонтологическим вопросам ухода за больными можно отнести и необходимость сохранения врачебной тайны. Медицинские работники не имеют права разглашать сведения о больном глубоко личного, интимного характера. Однако это требование не относится к ситуациям, представляющим опасность для других людей: венерические заболевания, инфекционные, инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), отравления и др.

В этих случаях медработники обязаны немедленно информировать соответствующие организации о полученных сведениях. С целью проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в очаге при выявлении инфекционного заболевания, пищевого отравления или педикулёза медицинская сестра в течение 12 ч с момента установления диагноза обязана информировать санитарно-эпидемиологическую станцию по телефону и одновременно направить туда заполненный бланк экстренного извещения (форма №058/у).

Ошибки и медицинские правонарушения

Соблюдение медицинским работником морально-этических норм предусматривает не только выполнение своих обязанностей, но и несение ответственности за уклонение или непрофессиональное выполнение своих обязанностей.

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (1993) регламентируют юридическую ответственность медицинского работника за причинение вреда здоровью граждан.

Ст. 66 – «Основания возмещения вреда, причинённого здоровью граждан».

Ст. 67 – «Возмещение затрат на оказание медицинской помощи гражданам, потерпевшим от противоправных действий».

Ст. 68 – «Ответственность медицинских и фармацевтических работников за нарушение прав граждан в области охраны здоровья».

Ст. 69 – «Право граждан на обжалование действий государственных органов и должностных лиц, ущемляющих права и свободы граждан в области охраны здоровья».

Православие и медицинская этика

Православие, являясь исторически и логически первым христианским вероучением, сформировало традицию онтологического понимания нравственности, т.е. глубинной включенности нравственности в единое и целостное "устроение мира".

Именно поэтому в православной нравственной моральные ценности и первая из них - любовь к Богу и ближнему - не только желательная норма поведения. Это - принцип бытия, закон "устроения мира", без соблюдения которого распадается "связь времен" и смыслов, одним из звеньев которой является смысл человеческой жизни. Смысл же человеческой жизни в христианской этике непосредственно связан со служением ближнему.

В связи с этим, врачевание по сути дела - одна из уникальных человеческих профессий, смысл и назначение которой максимально совпадает с "деланием добра", с христианскими ценностями милосердия, человеколюбия и спасения жизни. Не случайно первая модель социального института здравоохранения как деятельного проявления милосердия и человеколюбия была реализована в христианских монастырях. "Такова сила милосердия: оно бессмертно, нетленно и никогда не может погибнуть" (Иоанн Златоуст).

Медицинская этика и деонтология.

Соблюдение медицинской этики и деонтологии должно лежать в основе деятельности любого медицинского учреждения и пронизывать все моменты работы врача, медсестры, фельдшера и т.д.

Деонтология - учение о долге, основанное на принципе «соблюдения долга» (греч. deon – должное + logos). Термин «деонтология» введен в философию И.Бентамом . Деонтология базируется на строжайшем выполнении предписаний морального порядка , соблюдении некоторого набора правил , устанавливаемых сообществом, социумом, а также собственным разумом и волей человека для обязательного исполнения.

Медицинская деонтология – учение о должном в медицине, прежде всего о профессиональном долге врачей и всех медицинских работников по отношению к их пациентам. В профессиональной медицинской среде понятие медицинской деонтологии обычно употребляется как синоним понятия медицинской этики. В современной медицине употребляются и термин «медицинская этика» , и термин «медицинская деонтология» ; при этом термин «медицинская этика» обычно указывает на мировоззренческий контекст принципов и норм для врачей и других, работающих в медицине специалистов, а термин «деонтология медицинская» – на моральные нормы и стандарты самой медицинской практики. Для каждой врачебной специальности существует свой «кодекс чести», несоблюдение которого чревато дисциплинарными взысканиями или даже исключением из врачебного сословия.

Основными нормами медицинской этики и деонтологии должны быть следующие:

непричинение вреда больному

справедливость

правдивость

компетентность (специалиста любого уровня)

приватность (неразглашение сведений о частной жизни)

конфиденциальность (соблюдение медицинской тайны)

предоставление пациенту благодеяний

соблюдение принципов «автономии» пациента

Взаимоотношения врача и больного

Ведущая роль во взаимоотношениях врача и больного, как свидетельствует многочисленные работы, посвященные изучению данной проблемы, имеют личностные и характерологические качества , определяющие их поведение, мотивация деятельности врача, ожидания пациента.

Обращение больного к врачу обусловлено стремлением получить качественную медицинскую помощь . При выборе врача он имеет определенную свободу и опирается при этом на представления об идеальном враче, сведения о конкретном враче, полученные из различных источников, профессиональный статус врача.

Важной составляющей профессиональной деятельности медицинского работника является наличие такого качества, как эмпатия – способность сопереживать собеседнику, понимать его чувства, потребности, интересы, мотивации поступков. Во время общения с пациентом у врача возникает личностный резонанс в виде сострадания, желания облегчить страдания больного человека.

Медицинская тайна.

Конфиденциальность – норма этики и права, запрещающая медицинским работникам разглашать определенную информацию. В том или другом виде норма конфиденциальности имеется в многочисленных кодексах профессиональной этики медицинских работников, юристов, психологов, журналистов и т.д. Данная норма распространяется на всех лиц, которые в силу своего служебного или профессионального положения стали обладателями указанной информации. Оглашение медицинской информации допустимо лишь с открытого согласия пациента или в случаях, прямо предусмотренных законом.

Сохранение медицинской тайны является одним из самых важных вопросов медицинской деонтологии. По роду своей деятельности врач часто становится обладателям множества биографических, часто самых сокровенных, интимных сведений о больном. В настоящее время основы учения о врачебной тайне формируются следующим образом: любой врач не должен разглашать третьему лицу какие либо сведения, касающееся больного, без его согласия, если таковые почерпнуты в ходе профессионального общения с больным, а разглашении их может отрицательно повлиять на больного. Вместе с тем, врач, узнавший от больного сведения, представляющие опасность для общества , обязан выполнить свой гражданский долг и уведомить об этом соответствующие организации

В медицинской практике встречаются как прямые, так и косвенные нарушения медицинской тайны. Прямые связаны с недобросовестностью работников, нарушением ими этических норм. Косвенные могут быть связаны с небрежным хранением документов, использованием всякого рода справок не по назначению (передача случайным лицам).

Врачебные ошибки:

Понятием «врачебные ошибки» обычно определяют действия медицинских работников, приводящие к негативным последствиям в состоянии здоровья человека или неблагоприятным исходам.

Действия врача, связанные с неблагоприятными последствиями, обычно делят на 3 группы:

несчастные случаи

врачебные ошибки

профессиональные преступления

Под несчастными случаями в медицинской практике принято понимать неблагоприятный исход медицинского вмешательства, вызванный случайными обстоятельствами, которые врач не мог предвидеть. По сути, это ошибки, в которых врач не виноват.

Под врачебными ошибками понимают ошибки, произошедшие по вине медицинского работника вследствие недостатка его образования или опыта работы. Обычно они связаны с какими-то объективными или смягчающими вину обстоятельствами, например, отсутствие практического навыка, плохие условия для оказания медицинской помощи, несовершенные методы исследования и т.д.

Под профессиональными преступлениями понимают действия медицинских работников, обусловленные халатностью, безответственностью, бездеятельностью либо неправильными поступками медработников, идущими в разрез с общепринятыми в медицине правилами. Разница между врачебной ошибкой и профессиональным преступлением состоит, по существу, в причинах и условиях их возникновения.

Взаимоотношения в медицинском коллективе.

Отношения медработника со своими коллегами являются важной составляющей медицинской деонтологии, так как атмосфера, царящая в медицинском коллективе, способна оказывать полярное воздействие, как на пациентов медицинского учреждения, так и на его сотрудников.

В медицинском коллективе каждый работник имеет свои функции и круг обязанностей, организационная структура весьма консервативна и традиционна, общим требованием является соблюдение субординации. Для поддержания благоприятного социально-психологического климата медицинским работникам необходимо быть взаимовежливыми, доброжелательными, уметь оказывать товарищескую помощь и не превышать свои должностные обязанности.

Этика (от греч. cthika — обычай, прав, характер) — философская наука, изучающая вопросы морали и нравственности.

Этика

В более узком смысле под медицинской этикой понимают совокупность нравственных норм профессиональной деятельности медицинских работников. В последнем значении медицинская этика тесно соприкасается с медицинской деонтологией.Этика изучает взаимоотношения людей, их мысли, чувства и дела в свете категорий добра, справедливости, долга, чести, счастья, достоинства. Этика врача — это истинно человеческая мораль и поэтому врачом может быть только хороший человек.

Нравственные требования к людям, занимающимся врачеванием, были сформулированы еще в рабовладельческом обществе, когда произошло разделение труда и врачевание стало профессией. С глубокой древности врачебная деятельность высоко чтилась, ибо в основе ее лежало стремление избавить человека от страданий, помочь ему при недугах и ранениях.

Наиболее древним источником, в котором сформулированы требования к врачу и его права, считают относящиеся к XVIII в. до н.э. «Законы Хаммурапи», принятые в Вавилоне. Неоценимую роль в истории медицины, в том числе в создании этических норм, принадлежит Гиппократу.

Ему принадлежат аксиомы: «Где любовь к людям, там и любовь к своему искусству», «Не вредить», «Врач-философ подобен Богу»; он создатель пережившей века «Клятвы», носящей его имя. Гиппократ впервые уделил внимание отношениям врача с родственниками больного, взаимоотношениям врачей. Этические принципы, сформулированные Гиппократом, получили дальнейшее развитие в работах античных врачей А. Цельса, К. Галена и др.

Огромное влияние на развитие медицинской этики оказали врачи Востока (Ибн Сина, Абу Фараджа и др.). Примечательно, что еще в древние времена проблема отношения врача к больному рассматривалась в плане их сотрудничества и взаимопонимания.

В России очень много для пропаганды гуманной направленности врачебной деятельности сделали передовые русские ученые: С.Г. Зыбелин, Д.С. Самойлович, М.Я. Мудров, И.Е. Дядьковский, С.П. Боткин, земские врачи. Особо следует отметить «Слово о благочестии и нравственных качествах Гиппократова врача», «Слово о способе учить и учиться медицине практической» М.Я. Мудрова и произведения Н.И. Пирогова, представляющие собой «сплав» любви к своему делу, высокого профессионализма и заботы о больном человеке. Всеобщую известность получил «святой доктор» Ф.П. Гааз, девизом которого было «Спешите делать добро!».

Гуманистическая направленность деятельности русских медиков разносторонне описана в произведениях писателей-врачей А.П. Чехова, В.В. Вересаева и др.

Мораль является одной из древнейших форм социальной регуляции поведения людей и человеческих взаимоотношений. Основные нормы морали человек усваивает в процессе воспитания и следование им воспринимает как свой долг. Гегель писал: «Когда человек совершает тот или другой нравственный поступок, то этим он еще не добродетелен; он добродетелен лишь в том случае, если этот способ поведения является постоянной чертой его характера».

По этому поводу Марк Твен заметил, что «не очень удачно мы используем свою нравственность в будние дни. К воскресенью она всегда требует ремонта».

Нравственно развитый человек обладает совестью, т.е. способностью самостоятельно судить, соответствуют ли его поступки принятым в обществе моральным нормам, и руководствуется этим суждением при выборе своих действий. Нравственные начала особенно необходимы тем специалистам, объектом общения которого являются люди.

Некоторые авторы полагают, что никакой особой врачебной этики не существует, что есть этика вообще. Однако неверно отрицать существование профессиональной этики. Ведь в каждой конкретной сфере общественной деятельности отношения людей специфичны.

Каждый вид труда (врача, юриста, педагога, артиста) накладывает профессиональный отпечаток на психологию людей, на их нравственные взаимоотношения. Интересные мысли о связи нравственного воспитания с профессиональным разделением труда высказывал еще Гельвеций. Он говорил, что в процессе воспитания надо знать «какие таланты или добродетели свойственны человеку той или иной профессии».

Профессиональную этику надо рассматривать как специфическое проявление общей этики в особых условиях конкретной деятельности Профессиональная этика — это раздел науки о роли нравственных начал в деятельности соответствующего специалиста, включающих в себя вопросы гуманизма, проблемы долга, чести и совести. Предметом профессиональной этики является также изучение психоэмоциональных черт того или иного специалиста, проявляющихся в его взаимоотношениях с больными людьми (инвалидами) и со своими коллегами на фоне определенных социальных условий.

Особенности профессиональной деятельности врача обусловливают то, что во врачебной этике всегда в сравнительно большей степени, во всяком случае, больше, чем в этических нормах, которые регламентируют деятельность людей других профессий, выражены общечеловеческие нормы нравственности и справедливости.

Нормы и принципы врачебной этики могут верно ориентировать медицинского работника в его профессиональной деятельности только в том случае, если они не произвольные, а научно обоснованы. Это значит, что различные рекомендации относительно поведения врачей, выработанные медицинской практикой, нуждаются в теоретическом осмысливании.

Медицинская этика должна строиться на глубоком понимании законом природной и социальной жизни человека. Без связи с наукой нравственные нормы в медицине превращаются в беспочвенное сострадание к человеку. Истинное сострадание врача к больному (инвалиду) должно основываться на научных знаниях. По отношению к больному (инвалиду) врачи должны вести себя не как безутешные родственники. По высказыванию А.И. Герцена, доктора «могут в душе плакать, принимать участие, но для борьбы с болезнью надобно понимание, а не слезы». Быть гуманным по отношению к больным людям (инвалидам) — это дело не только сердца, по и медицинской науки, врачебного разума.

Некоторые из несостоявшихся медиков настолько умело согласуют свое поведение с потребностями врачебной этики, что их почти невозможно попрекнуть в отсутствии призвания к медицине. Речь идет «о том холодно деловом бухгалтерском, безразличном отношении к острейшим людским трагедиям, — писал известный отечественный хирург С.С. Юдин, — когда за личиной так называемой профессиональной выдержки и сдержанного мужества фактически скрывают эгоистическую бесчувственность и нравственную апатию, моральное убожество».

Лисовский В.А., Евсеев С.П., Голофеевский В.Ю., Мироненко А.Н.

Введение

Медицина и общество

Путь любой науки сложен, а медицины – особенно. Ведь она, как ни одна другая область знаний, не затрагивает саму жизнь людей. Зачастую медицинские открытия не только успешно излечивают конкретных больных, но и влияют на мировоззрение общества в целом.

На взаимоотношения медицины и общества существуют две противоположные точки зрения. Сторонники первой считают, что косное общественное мнение тормозит прогресс медицины. Поборники второй убеждены, что развитие медицины нарушает гармоничное единство природы и человека, является основной причиной ослабления человечества в целом и даже может привести его к вырождению. В самом деле, с одной стороны, люди стали здоровее – увеличилась продолжительность жизни, современный человек по сравнению с древними предками крупнее, крепче. А с другой – лекарства и вакцины «отучили» организм самостоятельно бороться с болезнями.

Однако медицина и общество не противостоят друг другу, находясь в сложном взаимодействии. Медицина вольно или невольно влияет на общество, изменяя его. От соблюдения медицинских норм в разных сферах деятельности людей зависят жизнь и здоровье каждого, и общество заинтересованно их учитывать.

Нужно сказать и о гуманизирующем влиянии медицины. Достаточно вспомнить, сколько усилий понадобилось приложить врачам, чтобы объяснить обществу, казалось бы, очевидные вещи: ВИЧ-инфицированные люди не должны быть изгоями, психические расстройства – болезни, а не пороки, и они требуют лечения, а не наказания.

Однако и общество диктует медицине свои требования. Они тормозят ее развитие, но в разумных пределах – ведь результат любого процесса, если он протекает бесконтрольно, непредсказуем, а порой трагичен. Развитие гинекологии поставило задачу ограничения абортов. Успехи реаниматологии поставили перед обществом и врачами вопрос, до каких пор нужно продолжать оживление уже неспособного к жизни организма. Достижения генетической медицины вызвали споры о той грани, которую не должны переступать ученые в экспериментах с клонированием. Под давлением общественности врачи уже в XX в. начали с особой строгостью подходить к внедрению в лечебную практику новых лекарственных препаратов. В результате появились законы «медицины доказательств», которым теперь следуют медики всего мира. Повышение ценности человеческой жизни повлияло на современную медицинскую этику, привело к законодательному закреплению прав пациента.

Клятва Гиппократа.

« Клянусь Аполлоном-врачем, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: почитать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делится с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; … наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством, но никому другому. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство… В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного.

Что бы при лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому».

На протяжении двух с половиной тысячелетий этот документ остается квинтэссенцией этики врача. Его авторитет основывается на имени древнегреческого врача Гиппократа – «отца» медицины и медицинской этики. Гиппократ провозгласил вечные принципы врачебного искусства: цель медицины – лечение больного; врачеванию можно научиться только у постели больного; опыт – истинный учитель врача. Он обосновал индивидуальный подход к каждому пациенту. Впрочем, если сам Гиппократ во врачевании видел, прежде всего, искусство, то позже один из последователей Гиппократа, древнеримский врач Гален, подходил к медицине как к науке, и как к тяжелой работе. В средние века Авиценна дал прекрасную поэтическую характеристику личности врача. Он говорил, что врач должен иметь глаза сокола, руки девушки, обладать мудростью змея и сердцем льва.

Однако имел ли Гиппократ к медицинским клятвам какое-либо отношение, доподлинно неизвестно. В его эпоху медицина в Греции перестала быть чисто семейным делом, когда профессия передавалась от отца к сыну. Врачи брали учеников и со стороны. Медики уже образовали корпорацию со своим внутренним кодексом. (Отсюда запрет сообщать медицинские знания посторонним лицам и требование вести себя так, чтобы не бросать тень на коллег).

В обществе распространенно мнение, что окончив институт и принеся каноническую Клятву Гиппократа, молодые медики юридически считаются врачами. На самом деле клясться языческими богами было уже нельзя в эпоху Средневековья. Тексты, которые произносили выпускники медицинских факультетов той поры, сильно отличались от традиционной Клятвы Гиппократа. В XIX в. наступила эра научной медицины, текст заменили полностью. Тем не менее, основные принципы (неразглашение врачебной тайны, «не навреди», уважение к учителям) были сохранены.

В России вплоть до революции 1917г. врачи давали «Факультетское обещание», под которым ставили подпись. В нем кратко и четко давалось понятие долга врача перед больным, медицинским миром и обществом. «Обещание» вводило некоторые новые принципы врачебной этики, отличные и от Клятвы Гиппократа, и от последующих официальных присяг советских и российских присяг. Корпоративность не ставилась превыше всего. В «Обещаниях» были, в частности, такие слова: «Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не оскорблять их личности; однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду прямо и без лицеприятия».

В советский период выпускники медвузов давали «Торжественное обещание врача Советского Союза». Основной упор в этом документе делался на обязанностях медика – строителя коммунизма. Присяга врача Советского Союза: «Получая высокое звание врача к врачебной деятельности, я торжественно клянусь: все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека, лечению и предупреждению заболеваний, добросовестно трудится там, где этого требуют интересы общества; быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относится к больному, хранить врачебную тайну; постоянно совершенствовать свои медицинские познания и врачебное мастерство, способствовать своим трудом развитию медицинской науки и практики; обращаться, если этого требуют интересы больного, за советом к товарищам по профессии и самому никогда не отказывать им в совете и помощи; беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины, во всех своих действиях руководствоваться принцами коммунистической морали; сознавая опасность, которую представляет собой ядерное оружие для человечества, неустанно бороться за мир, за предотвращение ядерной войны; всегда помнить о высоком призвании советского врача, об ответственности перед народом и Советским государством. Верность этой присяге клянусь пронести через всю свою жизнь». После распада СССР несколько лет эта церемония была упразднена. Начиная с 1999г. выпускники высших медицинских учебных заведений России дают следующую клятву:

«Честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека; быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии; хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту; доброжелательно относится к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете; постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины».

Клятва Гиппократа и аналогичные ей присяги и обещания – дань традициям конкретной страны или учебного заведения. Например, в США выпускники 27 из 98 медицинских факультетов вообще не дают никакой клятвы, и в Канаде ни одно высшее учебное медицинское заведение не требует от своих выпускников никаких обещаний. Там, где принято давать клятву врача, она не является юридическим документом. Но при ее нарушении срабатывают соответствующие законы государства и ведомственные инструкции.

Этикет в медицине.

Основополагающее требование медицинского этикета таково: облик врача должен убедить больного, что перед ним профессионал, которому не страшно вверить здоровье и жизнь. Никто не захочет стать пациентом человека легкомысленного, неаккуратного, с безразличием, а то и с неприязнью относящегося к больным. Внешний вид иногда выдает приверженность к вредным привычкам. Врач должен быть собранным, сдержанным, доброжелательным и, конечно, здоровым и подтянутым человеком (или как минимум производить такое впечатление).

-

«Комплексный подход к работе учителя – логопеда и педагога – психолога с детьми, имеющими речевые нарушения Характеристика изменений в

образовательном процессе

«Комплексный подход к работе учителя – логопеда и педагога – психолога с детьми, имеющими речевые нарушения Характеристика изменений в

образовательном процессе

-

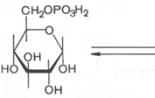

Бескислородное окисление глюкозы включает два этапа

Бескислородное окисление глюкозы включает два этапа

-

Иисус навин кто он. Иисус сын навин. Вхождение в Землю Обетованную

Иисус навин кто он. Иисус сын навин. Вхождение в Землю Обетованную

-

Что делать если заказ не пришел с eBay?

Что делать если заказ не пришел с eBay?