Преполовение. Преполовение Пятидесятницы: о чем говорил Спаситель в праздник Кущей

Преполовение Пятидесятницы

Преполовение

– половина Пятидесятницы – середина 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа, т.е. середина по времени между двумя величайшими праздниками – Пасхой и Троицей, иначе называемой Пятидесятницей. Наименование праздника Преполовение Церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он, во дни Своей земной жизни, в третий год Своей Евангельской проповеди, в преполовение Ветхозаветного праздника Кущей, вошел в церковь и учил (Ин. 7, 14-36).

Праздник Кущей был одним из трех великих всенародных еврейских праздников, в память пребывания евреев в кущах (шалашах) во время странствованиях их по пустыне, и особенно в память показанной Богом Моисею на горе кущи, по образу которой Моисей поставил скинию. Праздник продолжался восемь дней, из которых первый и последний были особенно святы. Обрядом восьмого дня, состоявшим в связи с христианским праздником преполовения, был обряд торжественного возлияния воды.

Возлияние воды было знамением возлияния Святого Духа. В преполовение праздника Кущей Господь вошел в храм Иерусалимский и учил. От Божественного учения Господа преполовение стало праздником для Церкви Христовой. Иудеи, слыша учение, произносимое Господом в праздник, «дивились, говоря: как Он знает Писания, не учившись?» (Ин. 7, 15).

«Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?» (Ин. 7, 31). «Многие говорили» об Иисусе Христе: «Он точно пророк» (Ин. 7, 40). «Другие говорили: это Христос» (Ин. 7, 41). Этим учением Господь ясно показал Себя Мессией, ходатаем Бога и людей, законодателем и равным Богу Отцу. Это учение Иисуса Христа, соответственно половине Пятидесятницы, соединяющей Пасху и праздник сошествия Святого Духа, предвозвещает и о приближающемся времени сошествия Святого Духа, ибо «в последний день праздника», во время которого Господь был в церкви и учил, Он Сам предвозвестил о Святом Духе, «Которого имели принять верующие в Иисуса Христа» (Ин. 7, 37-39).

Таким образом, Преполовение Пятидесятницы есть явление Божественной силы и мудрости Спасителя, как Мессии, пославшего Святого Духа. День Преполовения – это древний христианский праздник. О нем упоминает в своих поучениях свт. Иоанн Златоуст. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII – преподобный Андрей Критский, в VIII – св. Иоанн Дамаскин, в IX – преподобный Феофан Исповедник воспели Преполовение в духовных песнях, которыми Церковь ныне восхваляет Господа среди Преполовения Пятидесятницы.| Вспоминая в Неделю о расслабленном освящение воды от Ангела в купели Силоамской, и особенно Божественное учение Иисуса Христа, произнесенное Им в Пятидесятницу, которое Господь уподобляет воде, «подающей грешнику, жаждущему спасения, жизнь и мудрость», Церковь в день Преполовения после литургии совершает малое водоосвящение, прося Господа напоить жаждущие души водами благочестия, как Он «возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7, 37).

Преполовение - это очень старый христианский праздник и важнейшая церковная дата. Ежегодно ее отмечают между праздником Воскресения и Троицей.

О 12 главных христианских праздниках церковь и православные верующие не забывают никогда. Одним из самых важных празднеств является, без сомнения, Пасха. А Пятидесятница (так называют Троицу) тоже имеет важное значение, причем не только в церковном, но и в народном календаре. Между ними по обычаю должно быть 50 дней, поэтому у второй даты такое странное на первый взгляд название.

Преполовение — это половина срока между двумя величайшими праздниками. В 2016 году оно наступит 25 мая, так как Пасха пришлась на Первомай.

История Преполовения

Уже с 5-го века встречаются упоминания о песнях в честь этой даты. Многие церковные служители писали литургии к этому дню. Праздник отмечают больше недели, хотя особое внимание отводится самой «середине». Преполовение — это лишь дата, с которой не связано какое-либо событие. Это просто символическая радость приближения Троицы.

На всей неделе празднества православные христиане вспоминают Воскресение Господне, чудо возвращения Христа. Сошествие Святого Духа с Небес ждут еще 25 дней, как раз на Пятидесятницу.

Традиции и приметы Преполовения 25 мая

С этим днем связано огромное количество традиций и примет, о которых следует знать всем верующим. Раньше, когда люди были не столь образованы в духовном плане, для них этот праздник был абсолютно не понятен, поэтому они придумывали разные легенды, чтобы хоть как-то пролить свет на Преполовение. Со временем приметы обрели истинную народную мудрость.

- Люди называли неделю Преполовения временем русалок, поскольку считалось, что они в этот день собираются в дальний путь.

- Христос сказал, что истинная благодать — это вода. Православная церковь по традиции в этот совершает крестный ход к водоемам.

- Если в этот день будет лить сильный дождь, то гадания на Троицу считаются намного более точными. Это древнее поверье и примета, которая проверена временем. О гаданиях на Троицу в этом году мы писали ранее в другой нашей статье.

- В церкви в Преполовение освящается вода в малых количествах.

- В деревнях люди приглашают церковнослужителей для освящения колодцев.

- В этот день и на всей неделе праздника люди молятся о хорошем урожае, а служители церкви освящают поля, чтобы добиться милости Божией.

- Именно на Преполовение открывается купальный сезон.

- Если посадить лук именно в этот день, то он не будет таким горьким, как обычно.

В церквях в этот день обычно проводятся праздничные литургии. Дома люди также читают молитвы. Можно вспомнить молитву Святому Духу . Многие читают ее ежедневно, но в этот день она будет знаковой и самой важной, ибо Преполовение — это праздник ожидания воссоединения Троицы: Святого Духа, Отца и Сына. Удачи вам, счастья, и не забывайте нажимать на кнопки и

Преполовение св. Пятидесятницы относится к числу малых Господских праздников. Он отмечается Православной Церковью в среду четвертой седмицы по и длится восемь дней (до отдания в среду пятой седмицы по Пасхе). Название говорит о том, что пройдена ровно половина пути от Пасхи до Троицы. Почему же для нас так важно отметить этот момент особым праздником?

Преполовение Пятидесятницы. Акафист Пресвятой Богородице (кондак 8); Балканы. Сербия. Дечаны; XIV в. Фото сайта ruicon.ru

Праздник Преполовения был установлен не позже V в. и был распространен как на Востоке, так и на Западе христианского мира. До нашего времени дошли поучения на Преполовение Пятидесятницы, которые приписываются св. Иоанну Златоусту, но их подлинность подвергается сомнению. Первым несомненным свидетельством древности праздника следует считать “Cлово на Преполовение Пятидесятницы” св. Петра Хрисолога (Златословесного). Св. Петр был посвящен ок. 433 г. во епископа г. Равенна (Италия) и стяжал славу блестящего церковного оратора и проповедника.

“Истинный христианский ум, - говорит св. Петр, - никогда не будет увлечен мыслью о том, чтобы вести спор о праздниках, которые имеют твердое основание в отеческом предании, … но желает рассуждать о них с должным почтением и говорить о них только с уважением”. Из этого следует вывод, что в его время праздник Преполовения Пятидесятницы был уже давно известен в Церкви. Богослужебные тексты праздника также несут печать глубокой древности. Так, например, первый канон утрени Преполовения был составлен св. Феофаном Начертанным (+850), а второй канон - Св. Андреем Критским (ок. 660-740), автором Великого покаянного канона.

В основание торжества положено воспоминание о явлении и проповеди Спасителя в Иерусалимском Храме в праздник Кущей (Суккот).

Согласно предписаниям Торы, евреи должны были свято соблюдать три важнейших праздника - Пасхи (Песах), Пятидесятницы (Шавуот), и Кущей (Суккот). Праздник Суккот начинался в 15-й день седьмого месяца лунного календаря (Тишрей) и продолжался семь дней. Суккот был посвящен окончанию жатвы и сбора урожая, а переселение в кущи (шалаши, украшенные зеленью и ветвями деревьев) напоминало о том, что “Господь поселил в кущах сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской” (Лев. 23. 43). В восьмой день (Шмини Ацерет) торжество оканчивалось особым жертвоприношением (мусаф) и молитвенным собранием (см. Лев. 23.33-36). До разрушения Храма и Иерусалима в 70 г. в Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей евреи предпринимали паломничества в Иерусалим, поскольку Закон Моисеев предписывал три раза в год являться “пред лице Господа” (Втор. 16. 16).

Во время земной жизни Спасителя в дни Суккот в Иерусалимском Храме совершалась праздничная церемония возлияния воды на жертвенник, сопровождавшаяся молитвой к Богу о своевременных обильных дождях и богатом урожае в следующем году. Воду черпали из источника Силоам (см. Ин. 9. 7.) около Иерусалима, приносили в Храм и выливали на жертвенник. Возлияние воды сопровождалось таким весельем, что даже возникла поговорка: «Кто не видел веселья возлияния воды на жертвенник, тот никогда в жизни не видел веселья». Об этом обряде ничего не говорится в Библии, но он подробно описывается в Талмуде. Блаженный Феофилакт Болгарский считал, что Ветхозаветный праздник Кущей является пророческим прообразом всеобщего Воскресения.“Поставление кущей означало воскресение, когда соберутся все плоды наших дел, а хижины наши (тела), разрушенные смертью, снова восстанут”.

В евангельском чтении Преполовения на Божественной литургии звучит проповедь, произнесенная Спасителем в день, который был серединой Суккот: “Мое учение - не Мое, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня?” (Ин. 7. 14-30).

Далее св. Иоанн Богослов передает отрывок из поучения Спасителя, которое Он обратил к народу в последний, восьмой день праздника Кущей. Безусловно, Христос находился в храме все праздничные дни и видел, как народ, веселясь, возливал воду на жертвенник. И тогда Спаситель воззвал: “Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой”. И далее св. ап. Иоанн поясняет: “Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен” (7. 37-39). В Библии образ текущей воды часто используется как символ благодати, которую Бог в изобилии изливает на человека. “Так говорит Господь... Не бойся, раб Мой, Иаков, и возлюбленный [Израиль], которого Я избрал; ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих” (Ис. 44.. 2-3). Также и храмовый обряд возлияния воды на жертвенник был не просто религиозным обрядом, связанным с аграрными нуждами жителей Палестины. Это был прообраз, предвозвещавший излияние Святого Духа на верующих, собранных воскресшим Мессией - Иисусом Христом в Его Церковь.

Тема образа воды, как символа благодати Св. Духа красной нитью проходит через все церковное богослужение периода пения Цветной Триоди, т. е. от Пасхи до Пятидесятницы. Впервые этот образ встречается в Пасхальном каноне, который составил св. Иоанн Дамаскин, - “Придите пиво (питие) пием новое, не от камени неплодна чудодеема (ср. Исх. 17. 3-6), но нетления источник, из гроба одождивша Христа, в Немже утверждаемся”. Следующие два воскресных дня - Фомино и Жен-мироносиц - посвящены событиям, подтверждающим действительность Воскресения Христова.

Но начиная с четвертой недели тема воды как символа изливающейся благодати св. Духа проявляется в Евангельских чтениях и богослужебных текстах все настойчивее. Исцеление расслабленного у купели Вифесда, беседа с самарянкой у колодца Иаковлева, исцеление слепорожденного в водах источника Силоам содержат этот образ. Но с особой ясностью он раскрывается в богослужебных текстах праздника Преполовения: “Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами, яко всем Спасе возопил еси: жаждай да грядет ко Мне и да пиет, Источниче жизни нашея Христе Боже, слава Тебе” (Тропарь Преполовения). Церковный устав повелевает в Преполовение совершать малое освящение воды, что является очевидным отражением ветхозаветного храмового обряда в богослужении Церкви.

В литургическом цикле Цветной Триоди праздник преполовения имеет такое же значение, как Крестопоклонная неделя (воскресение) и седмица в Великом посту. Богослужебный цикл Четыредесятницы начинается с литургического воспоминания о грехопадении Адама (сыропустная неделя) и устремляется к воспоминанию Крестных страданий и смерти Спасителя (богослужения Страстной седмицы) как к своему завершению, и, одновременно, кульминации. В третий воскресный день поста, который разделяет Четыредесятницу на две равные части, выносится для поклонения изображение св. Креста Христова.

Это священнодействие напоминает о том, что Великий пост - путь духовного восхождения на Голгофу вместе со Христом. Богослужебный цикл Пятидесятницы проводит христианина от радостного торжества воскресения Спасителя к дню явления Святого Духа, который является днем рождения Церкви Христовой. Богослужение праздника Преполовения Пятидесятницы по своему содержанию предвосхищает торжество новозаветной Пятидесятницы, и является связующим звеном между двумя великими христианскими праздниками. “Также как опытный путешественник, стремящийся к своей цели, особенно рад вспомнить, какой длинный путь он уже проделал, и от этого становится еще сильнее, чтобы завершить то, что ему осталось, и вся сила его обновляется. Так и мы с торжественной радостью и благочестием проведем этот день, который смягчает и умеряет пылкость нашего ожидания, чтобы со свежими душевными силами мы достигли истинной благодати и радости Святого Духа” (Св. Петр Хрисолог).

Священник Иоанн Павлов

86. Преполовение Святой Пятидесятницы

Преполовение - это середина святой Пятидесятницы, оно расположено точно между двумя величайшими праздниками - и и как бы соединяет их воедино. На литургии сегодня читается Евангелие о том, как Христос пришел в Иерусалим на праздник Кущей. Этот праздник был установлен в воспоминание сорокалетнего странствования израильтян в пустыне, когда они жили в шатрах, или по-славянски в кущах. Во время празднования Кущей евреи строили себе из пальмовых и миртовых ветвей шалаши. Праздник продолжался семь дней, в течение которых каждый день совершался особый обряд: священники выходили из Иерусалимского храма к источнику Силоам, набирали оттуда воду в золотой сосуд и приносили ее в храм, где первосвященник, по-нашему - патриарх, выливал ее перед жертвенником.

Это таинственное священнодействие имело несколько глубоких смыслов, означало одновременно несколько вещей. Так, например, оно означало изведение Моисеем воды в пустыне для странствующих израильтян. Израильтяне тогда умирали от жажды, но Моисей, по слову Господа, чудесным образом извел для них источник воды. Однако главное значение этого священнодействия заключалось в том, что оно прообразовывало пришествие в мир Мессии, то есть Господа Иисуса Христа. Почему оно прообразовывало пришествие Христа?

Источник Силоам, из которого набиралась вода, представлял собой небольшой водоем, питавшийся от струи воды, текущей из-под храмовой горы. В книге пророка Исаии упоминается о водах силоамских, «текущих тихо». Этим выражением пророк именует царство Давида, а также и грядущее Царство Христа, которое, в противоположность громким и бурным земным царствам, приходит в мир и пребывает в нем тихо, бесшумно и неприметно.

Кроме того, текущие тихо силоамские воды означают еще и Самого Христа - кроткого, смиренного сердцем, пришедшего в мир тихо и незаметно для людей. О Христе тот же пророк в другом месте говорит, что Он «не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его», - то есть не будет спорить, громко заявлять о Себе, произносить пышных речей, но совершит Свою великую миссию тихо и незаметно, подобно тому как тихо и незаметно наполняется силоамский водоем текущим из-под храма источником. Примечательно, кстати, что само слово «силоам» означает «посланный», что, конечно, имеет прямое отношение к Мессии, Которого Отец посылает в мир для спасения мира.

То, что воду из Силоама выливали перед жертвенником, означало, что имеющий прийти Мессия принесет Себя в искупительную жертву. И здесь нам приходит на память другой прообраз Ветхого Завета - одно из чудес Моисея, которое повелел ему совершить Господь: взять воду из реки и вылить на землю - и когда он ее вылил, вода стала кровью. По толкованию святителя Кирилла Александрийского, это действие также было прообразом Христа и Его дела спасения людей. Святитель объясняет это так: вода есть образ жизни, и потому вода, взятая из реки, означает Христа, Сына Божия, рожденного как бы от некоей реки, от животворящего все Отца и имеющего с Ним одну Божественную природу. То, что вода проливается на землю, означает пришествие в мир Бога Слова, потому что Христос, вочеловечившись, смешал Себя с происшедшим от земли человечеством. А в кровь вода превратилась потому, что Христос, будучи жизнью по Своему естеству, соединился с человеческой природой, претерпел смерть и пролил Свою Кровь ради нашего спасения. Этот удивительный библейский прообраз очень созвучен обряду выливания воды на землю в праздник Кущей, и оба эти действия, скорее всего, имели одинаковый смысл.

Вернемся, однако, к сегодняшнему Евангелию. Имеются сведения о том, что у евреев был обычай в праздник Кущей обливать и кропить друг друга водой. Если это так, то вода Силоама символизировала собой еще и грядущее таинство христианского Крещения. Это подтверждается, кстати, и другим известным Евангельским эпизодом, - когда Христос посылал слепого умыться в Силоамской купели, и он, умывшись, тотчас прозрел. Святые отцы, объясняя это событие, говорят, что умывание в Силоаме есть прообраз Крещения, в котором человек прозревает для Бога и для вечной жизни.

Таким образом, можно сказать, что праздник Кущей, который посетил Христос, был преимущественно праздником воды - воды живой, воды спасительной. Вода этого праздника означала, во-первых, ту посланную Богом воду, которая в пустыне спасла Его народ от гибели, а во-вторых, посылаемого Богом в мир Мессию, имеющего дать людям истинную небесную воду - воду спасения, воду вечной жизни, воду Крещения и даров Святого Духа.

В Евангелии сказано, что Христос, присутствовавший на празднике, учил народ в храме. И вот в последний день праздника, который был его кульминацией и потому назывался великим, Он произносит вспоминаемые сегодня Церковью слова: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Этим Христос как бы говорит иудеям следующее: вы празднуете праздник воды, спасшей вас некогда в пустыне и дающей жизнь всему, что на земле, но эта земная вода есть только прообраз воды истинной, воды, дающей жизнь всему, что на небе, и вот сегодня наступило уже то время, которое прообразуется настоящим праздником. Ибо Я есть посланный Отцом Мессия, Я принес вам истинную воду - воду Моего учения, воду спасения и вечной жизни. А потому придите ко Мне и пейте эту воду, ибо она для пьющего ее становится неиссякаемым источником всех даров и благословений Божиих…

Итак, Христос сравнивает нашу душу с жаждущим человеком, а Себя - с источником воды. Такое сравнение очень понятно: все мы, подобно древнему Израилю, странствуем в пустыне мира сего и, чтобы не погибнуть в ней от духовной жажды, нуждаемся в спасительном источнике даров Божиих, которые преподаются верующей душе через Христа. Жизнь души, ее блаженство и спасение заключаются только в общении и соединении с Богом. Это следует из самого происхождения души: ведь она была создана по образу и подобию Творца, Господь, по свидетельству Писания, из собственных уст вдунул ее в человека. И потому ни в чем и ни в ком другом, кроме Бога, человеческая душа не может найти истинного смысла, истинного мира, истинного упокоения и блаженства.

Так было в Раю: Адам и Ева пребывали в Боге, и в этом они имели совершенное блаженство. Что это было за блаженство, нам в нашем падшем состоянии представить себе невозможно. Мы понимаем и можем себе представить только земную радость, земное счастье, основу которых составляет что-то земное - то, что сотворено и дано нам Богом. Например, в хорошей семье муж радуется тому, что у него есть жена и дети, и в этих любимых людях он находит свое счастье. Но насколько же большее счастье дает общение с Тем, Кто сотворил наших любимых людей, Кто дал их нам, Кто дал саму нашу любовь друг ко другу, Кто любит нас больше, чем мы сами можем друг друга любить? Насколько Бог, наш Создатель, выше, лучше, прекраснее самых добрых, замечательных и красивых людей или, тем более, вещей и предметов! Ведь разница между Творцом и тем, что Им создано, бесконечно велика, это, может быть, как разница между скульптором и его скульптурой, то есть между живым человеком и холодным камнем.

Адам, наш прародитель, до своего падения жил в Раю, и блаженство его заключалось в общении с Богом, своим Создателем. Но Адам пал и разорвал общение с Богом, и через это он потерял небесное блаженство, потерял Рай. С этого времени потомство Адама, то есть все человечество, рождается в состоянии разорванного общения с Богом, оно лишено Рая, лишено небесной славы. Пытаться земному человеку объяснить, что такое райское блаженство, - все равно, что пытаться рассказать слепому от рождения, как выглядят звезды, луна, облака или синее небо, - ведь ничего этого он никогда не видел и потому не знает, что такое белый цвет или синий...

После падения Адама Рай для людей оказался закрытым, и люди стали насыщать свою душу земным: земными удовольствиями, земным богатством, земной славой. Появилась земная человеческая культура: науки, искусства, музыка, поэзия, живопись. Все это стало как бы заменителем и суррогатом потерянного Рая. Однако никакая земная пища не может удовлетворить и насытить созданную для богообщения человеческую душу. Все земное дает только видимость насыщения, удовлетворяет человека лишь на малое время, после чего в его душе снова образуется неудовлетворенность и пустота. Человеку постоянно хочется чего-то еще, чего-то нового, новых ощущений, новых впечатлений, он стремится к этому, но когда получает, то снова наступает разочарование. В книге Деяний про язычников, жителей Афин, сказано, что они ничего так не любили, как говорить или слушать что-нибудь новое. Такое состояние является обычным для язычников, и происходит оно от той же самой причины: питаясь земным, душа человека никогда не может обрести покой и насыщение.

И этот опыт неизменно повторяется в истории человечества от Адама и до наших дней: ничто земное не может насытить человеческой души. Не насыщают ее земные удовольствия, не насыщают ее земная власть и слава. Царь Соломон имел великую власть, богатство и славу, испытал все удовольствия мира сего, и вот он, обозревая свой жизненный путь и подводя итог, говорит, что все это - прах и суета, а важно только одно - исполнить в своей жизни волю Бога.

И это действительно так: суетно богатство, суетны удовольствия и слава, не насыщают они души человека, не дают ей истинного мира. Иногда, например, читаешь в журнале интервью какого-нибудь известного в прошлом актера, или режиссера, или музыканта и поражаешься, насколько это человек усталый, насколько он опустошенный и во всем разочарованный. Ведь, казалось бы, он прожил самую насыщенную, самую полноценную и творческую жизнь, приобрел славу, снялся в прекрасных фильмах, написал много хорошей музыки, имел в этой жизни все, к чему обычно стремятся люди, - и вот на закате жизни состояние его души можно охарактеризовать как глубокая усталость, пустота и разочарование. Почему, откуда такой печальный результат? Ответ простой: потому что человек всю жизнь питал свою душу земным, а земное не может насытить человеческой души.

Да нам это знакомо и по собственному каждодневному опыту. Например, прочитав газету или журнал и даже найдя там что-то интересное, человек не может этим удовлетвориться и ищет новую газету, новый журнал, новую информацию. Попробовав какое-нибудь развлечение, человек хочет попробовать что-нибудь еще, развлечься каким-нибудь другим способом. Посмотрев фильм, послушав музыку, хочется смотреть все новые и новые фильмы, слушать все новую и новую музыку - и так без конца. Это похоже на бег белки в колесе, и конец его будет всегда один - усталость, пустота и разочарование.

Совершенно по-другому бывает, когда человек дает своей душе не земную, а небесную пищу - соединение и общение с Богом. Такое соединение происходит действием Благодати Божией, когда она приходит в душу человека. Душа тогда изменяется: приняв в себя свет Благодати, она и сама становится светом, становится, по словам святых отцов, миром, радостью, любовью и совершенством. И в этом состоянии общения со своим Создателем она находит полное насыщение, ибо Бог становится для нее всем, чего она может пожелать. Это и есть истинная небесная пища или истинная небесная вода, удовлетворяющая ничем другим не удовлетворимую жажду человеческой души.

Именно для того, чтобы дать людям такую воду, и пришел на землю Христос. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей», - говорит Он в Евангелии. Эти Его слова означают, что только в общении с Богом человек может обрести все то, к чему стремится его душа. Только в Боге все его вечные устремления находят свое удовлетворение. Например, если человек ищет истину, то он найдет ее у Христа, ибо Христос есть Истина и в Нем сокрыты все источники премудрости и ведения. Если он ищет свободу, то пусть идет ко Христу, чтобы получить у Него единственную истинную свободу - свободу от смерти, ибо такую свободу ему никто, кроме Христа, не сможет дать. Ищущий душевных сил пусть приходит ко Христу, ибо Христос есть Господь сил и силы Его всемогущи и бесконечны. Ищущий славы может обрести вечную и непреходящую славу у Христа, ибо Он есть Царь Славы и вся вселенная полна славы Его. И, коротко сказать, все блага, о которых только может помыслить человек, обретаются во Христе, и только в Нем одном. Вспомним известный эпизод из жития святой великомученицы Екатерины, как она искала высшую красоту, богатство, мудрость и благородство и как она обрела все это во Христе…

Итак, земные блага не есть истинные блага, а только их видимость. Все они суетны, тленны, скоропреходящи, все перемешаны с ложью, злом, греховной скверной. Таковы земная слава, земная власть, земные богатства и наслаждения. Таковы любые земные преимущества. Люди увлекаются и гоняются за всем этим потому, что не знают истинных небесных благ. Те же, кто вкусил этих благ, уже не прельщаются землей, но все земное почитают за прах, уносимый ветром. Об этом свидетельствуют все святые, то есть люди, узнавшие это опытом своей жизни. Апостол Павел говорит, что все свои земные преимущества (а они у него были) он почел тщетой и отказался от них ради того, чтобы приобрести Христа. Святитель Григорий Богослов говорит то же самое: из всех своих земных приобретений он извлек одну только ту пользу, что нашлось у него, чему предпочесть Христа. Преподобный Силуан Афонский писал, что, вкусив Благодати Божией, многие цари и владыки оставили свои престолы и стали монахами и отшельниками, чтобы только не лишиться истинных небесных благ.

Этих истинных небесных благ и мы прежде всего должны искать, братия и сестры! Эти истинные блага - во Христе, и именно потому Он говорит всему человеческому роду: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Вода, которую Он нам дает, - это Благодать Святого Духа, соединяющая человека с Богом и доставляющая ему вечную жизнь и вечные блага. Это и есть та истинная небесная вода, которая одна только способна утолить жажду человеческой души, способна дать ей совершенное, никогда не оскудевающее насыщение. И в стяжании этой Благодати, в соединении с Богом как раз и заключается высшая цель и смысл христианской жизни. Аминь.

-

«Комплексный подход к работе учителя – логопеда и педагога – психолога с детьми, имеющими речевые нарушения Характеристика изменений в

образовательном процессе

«Комплексный подход к работе учителя – логопеда и педагога – психолога с детьми, имеющими речевые нарушения Характеристика изменений в

образовательном процессе

-

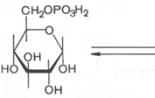

Бескислородное окисление глюкозы включает два этапа

Бескислородное окисление глюкозы включает два этапа

-

Иисус навин кто он. Иисус сын навин. Вхождение в Землю Обетованную

Иисус навин кто он. Иисус сын навин. Вхождение в Землю Обетованную

-

Что делать если заказ не пришел с eBay?

Что делать если заказ не пришел с eBay?