Преподобный савва освященный

Икона преп. Саввы Освященного

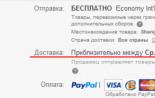

Хромолитография Н. Индутного

Императорского

Православного Палестинского Общества

Краткий вариант жизнеописания святого, часто публикуемый в церковных православных календарях, даёт общую картину о подвигах преп. Саввы.

«Преподобный Савва Освященный родился в V веке в Каппадокии в благочестивой христианской семье Иоанна и Софии. Его отец был военачальником. Уехав по делам службы в Александрию, он взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение дяди. Когда мальчику шел восьмой год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Одарённый ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. Напрасно родители уговаривали святого Савву вернуться в мир и вступить в брак.

В 17 лет он принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворений. Проведя десять лет в обители Флавианы, преподобный отправился в Иерусалим, а оттуда в обитель преподобного Евфимия Великого . Но преподобный Евфимий направил святого Савву к авве Феоктисту , настоятелю близлежащего монастыря со строгим общежительным уставом. В той обители пробыл преподобный Савва послушником до 30-летнего возраста.

После смерти старца Феоктиста, его преемник благословил преподобного Савву затвориться в пещере: лишь в субботу святой покидал затвор и приходил в обитель, участвовал в Богослужении и принимал пищу. Через некоторое время преподобному разрешили совсем не оставлять затвора, и святой Савва подвизался в пещере в течение 5 лет.

Преподобный Евфимий внимательно следил за жизнью юного инока и видя, как он духовно возрос, стал брать его с собой в пустыню Рув (у Мертвого моря) . Они выходили 14 января и пребывали в ней до Недели Ваий. Преподобный Евфимий называл святого Савву отроком-старцем и заботливо воспитывал его в высших иноческих добродетелях.

Когда преподобный Евфимий отошел ко Господу (+ 473), святой Савва ушел из Лавры и поселился в пещере близ обители преподобного Герасима Иорданского (+ 475; память 4 марта). Через несколько лет к преподобному Савве стали собираться ученики - все, кто хотел иноческой жизни. Так возникла Великая Лавра. По указанию свыше (через огненный столп) иноки устроили в пещере церковь.

Преподобный Савва основал еще несколько обителей. Многие чудеса были явлены по молитвам преподобного Саввы: среди Лавры забил источник, во время засухи пролился обильный дождь, происходили исцеления больных и бесноватых. Преподобный Савва написал первый устав церковных служб, так называемый "Иерусалимский", принятый всеми Палестинскими монастырями. Святой мирно преставился к Богу в 532 году» .

Наиболее подробное житие святого, описано в 555 году в труде Кирилла Скифопольского - древнего церковного писателя, который в своих трудах основывался на свидетельствах учеников преп. Саввы. Греческий текст жития преподобного Саввы Освященного содержался в книге Кирилла Скифопольского под общим названием «Ecclesiae Graecae monumenta». В 1823 году этот труд был переведен на русский язык и опубликован в VII части «Христианского Чтения» 1823 года , а затем в 1895 году в 1-м выпуске Палестинского патерика издания . Палестинский патерик издания 1895 года, опубликован в электронном виде на официальном портале Иерусалимского отделения Императорского Православного Палестинского Общества .

Палестинский патерик

Обложка издания ИППО 1895 года

Фотоархив Иерусалимского отделения

Императорского Православного Палестинского Общества

Внутренняя обложка

Фотоархив Иерусалимского отделения

Императорского Православного Палестинского Общества

Удивительно описание этого древнего агиографа о победе преп. Саввы над диаволом, искушавшим его в пустыне.

«Тогда великий Савва, будучи тридцати пяти лет от роду, увидел, что в киновии образ жизни переменился, поелику отцы обители скончались; посему удалился в ту восточную Иорданскую пустыню, в которой тогда святой Герасим сиял на подобие светила и сеял семена благочестия. Пребывая в пустыне, Савва самою жизнью своею пел сие Давидово изречете; се удалихся бегая и водворихся в пустыне (Пс.54:8). Там занимался он покоем, постом и непрестанными молитвами, и соответственно словам Писания: «утихните и познайте, что Я Бог» (Пс.45; 11), соделывал ум свой чистым зеркалом Бога и божественных предметов. Диавол, желая отвлечь его от такой жизни, по зависти своей вымышлял для него многие искушения. Так некогда в полночь Савва лежал на песке, и диавол, преобразившись в змей и скорпионов, старался устрашить его. Савва хотя сначала много устрашился, но скоро узнал, что это хитрость диавола. Почему оградившись крестным знамением и прогнавши страх, смело встал и сказал: «Хотя ты и стараешься устрашить меня, но сам остаешься побежденным; потому что со мною Господь Бог. Он дал нам власть над тобою сими словами: «се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью» (Лк. 10:19). Как скоро он сие произнес, то сии ядовитые животные исчезли. Также некогда явился ему сатана в виде самого страшного льва, который шел против него и свирепым своим видом угрожал ему. Савва, увидевши страшное приближение к нему зверя, сказал: «Если ты получил надо мною власть, то что медлить? Если же не получил, то для чего напрасно трудишься? Ты не можешь отвлечь меня от Бога: «ибо Он сам научил меня мужеству сими словами: на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона» (Пс. 90:13). Как скоро Савва произнес сии слова, то зверь стал невидим. И с того времени, Бог покорил Савве всякое ядовитое и плотоядное животное, так что, обращаясь в пустынях с сими животными, он не терпел от них никакого вреда» .

В XIX веке эту тему продолжает русский агиограф - святитель Дмитрий Ростовский в своем труде «Житие и подвиги преподобного отца нашего Саввы Освященного». Удивительны описания подвигов преп. Саввы в житийных минеях русского духовного писателя. Они перекликаются с житием преп. Саввы Кирилла Скифопольского и соответствуют иконографии уже современного монастыря преп. Саввы Освященного, в которой изображается преп. Савва Освященный, укрощающий льва.

«Блаженному Савве был тридцать пятый год от роду, когда он поселился в пустыне один, упражняясь в посте и непрестанных молитвах и соделывая ум свой чистым зеркалом божественных предметов. Тогда диавол начал строить против него козни. Однажды в полночь, когда святой после трудов спал на земле, диавол обратился в множество змей и скорпионов и, приблизившись к Савве, хотел устрашить его. Он же тотчас встал на молитву, произнося слова псалма Давидова: "Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем… на аспида и василиска наступишь" (Псалом 90: 5,13). При сих словах бес со своими ужасами тотчас исчез. Через несколько дней диавол обратился в страшного льва и кинулся на святого, как бы желая его съесть; бросаясь, он пятился назад, опять бросался и опять пятился назад. Видя, что зверь то бросается, то отступает, преподобный сказал ему:

Если у тебя есть от Бога власть съесть меня, то чего же ты пятишься назад? Если же - нет, то зачем ты трудишься понапрасну? Ибо силою Христа моего я осилю тебя, лев!"

И тотчас бес, явившийся в зверином виде, отбежал с позором. С этих пор Бог покорил Савве всех зверей и змей, и стал он ходить между ними, как между кроткими овцами» .

Икона преп. Саввы с образами двух львов (агресивного и смиренного)

Часовня св. Саввы Гроба св. Саввы

Французский писатель и исследователь Палестины XIX века Альфонс Курэ, в своей диссертации 1869 года под названием «Палестина под властью христианских императоров», которая была переведена на русский язык в 1894 году издательством «Русский паломник», оставил также жизнеописание подвигов святого Саввы:

«Св. Савва расположил свою лавру в тридцати стадиях к востоку от монастыря Св. Феодосия, на крутом обрыве Кедронского потока, среди многочисленных пещер, коими изобиловали окрестности этого потока. На вершине обрыва была первоначально выстроена башня и несколько ниже часовня, но вскоре им открыта была большая пещера, имевшая форму креста; проход, образованный природой, соединял ее с башней, а большое отверстие со стороны потока давало ей свет. Св. Савва, украсив внутренность пещеры, обратил ее в церковь. Отсутствие воды, чувствуемое в лавре, было чудесным образом устранено. Однажды ночью, стоя на молитве, дивный старец услышал шум в глубине ущелья и увидел дикого осла, усиленно ударявшего копытом в землю и припадавшего к вырытому углублению. Св. Савва поспешил со своими иноками к этому месту, стали рыть землю и вскоре вырвался наружу источник, доселе не иссякающий. Лавра Св. Саввы, одна почти из всех Палестинских древних обителей, по благословенно своего основателя, без перерыва продолжает существовать до наших дней, давая нам ясное представление о том, чем были известны нам лишь по рассказам древние пустынные обители. Одиннадцать лавр или монастырей, возведенных Св. Саввой и его учениками, постепенно расположились вокруг главной лавры. Самым красивым из них был монастырь Схолария, выстроенный Св. Саввой на том крутом уступе, где некогда возвышалась над всею пустыней башня Евдокии. Несколько монахов еретиков укрылись в этой башне после разгрома Maркианом Фекойского монастыря. Св. Савва возвратил их к православию, воздвиг вокруг башни монастырь и управление им поручил Иоанну Cxoларию, прославившемуся святостью жизни и давшему свое имя монастырю. Два других монастыря: Пещерный, так называемый по пещере, служившей ему церковью, и Кастелийный, воздвигнутый на развалинах древнего римского замка, образовали как бы треугольник, с вышеупомянутым монастырем Схолария.

Кедронское ущелье. Слева видны стены и строения Лавры преп. Саввы Освященного

На дне ущелья видны сточные воды канализации,

идущие с арабских деревень восточного Иерусалима со 2-й половины XX века.

До этого времени никаких сточных вод и потоков на дне ущелья не было

Карта древних византийский монастырей вокруг Лавры преп. Саввы Освященного

Но не одним наружным устройством стольких обителей прославились оба сопостника, Свв. Савва и Феодосий; еще более прославились они установлением внутреннего иноческого жития. Св. Савве принадлежит заслуга, что он собрал воедино уставы и правила, принесенные еще Св. Харитоном из Египта, установленные Св. Евфимием и Феоктистом в их монастырях, присовокупил к ним новые, вызываемые развитием иноческой жизни, и составил так называемый типик Св. Саввы, который, последовательно дополняемый и пересмотренный Свв. Софронием Иерусалимским, Иоанном Дамаскиным и Николаем Грамматиком, Константинопольским патриархом, постепенно вошел в употребление во всех Азийских церквях и в конце XV в. Благодаря стараниям Симеона Фессалоникийского, был принят за руководство для всех православных» .

В XI и XII главах своего произведения, Альфонс Курэ подчеркивает роль преподобного Саввы в уврачевании расколов, распрей и споров, возбуждаемых различными направлениями монофизитов в Восточно-Римской Империи при императоре Анастасии в начале VI века. Для чего преп. Савве пришлось лично прибыть к императору Анастасию, с просьбой от имени «Иерусалима и его патриарха, даровать мир Палестинским церквям, дабы все мы, епископы и иноки, могли свободно и спокойно молиться за твое здоровье» . А при императоре Юстиниане (526-536), 90-летнему старцу - святому Савве, удалось разоблачить заговор самаритян:

«Император, поверив наветам, обратил свой гнев против Палестинских христиан и повелел наказать их так же строго, как мятежников. Это известие повергло всю Палестину в ужас. Патриарх Петр, епископы и иноки обратились к своему испытанному заступнику и умолили св. Савву вторично отправиться в Константинополь, чтоб отвратить эту новую угрозу и добиться для разоренных первой и второй Палестины облегчения тяжелых податей. Девяностолетний старец уступил их мольбам и явился у порога того дворца, перед которым некогда стоял для ходатайствования у императора Анастасия за Халкидонский собор и патриарха Илию.

На этот раз стража не только не остановила его, но императорские гонцы вышли к нему навстречу, Константинопольский патриарх с Ефеским и Кизикским епископами сопровождали его к императору, который пал на колени при виде Святителя.

Св. Савве не трудно было разоблачить клевету Арсения. Негодующий Юстиниан велел казнить всех находящихся в Константинополе в плену самаритянских вождей восстания, закрыть все синагоги и подчинить всех самаритян исключительному законодательству, по которому доступ им к правительственным должностям был закрыт; обязанности курии были на них возложены, но без тех преимуществ, которые смягчали их тяжесть. Наконец, самаритяне были лишены права отчуждать свои имущества, не могли ни отдавать, ни получать их по наследству, завещанию или дару. Если у них не было наследников христиан, то имущество их поступало в казну. »

Также одним из наиболее важных исследований жития преп. Саввы Освященного XIX века, является труд иеромонаха Феодосия (Олтаржевского) (будущего епископа Оренбургского и Тургайского - Русской Православной Церкви), под общим названием «Палестинское монашество с IV до VI века», опубликованный в 44-м выпуске Православного Палестинского сборника в 1896 году в Санкт-Петербурге. Мы приведем это исследование жития преп. Саввы Освященного отдельной главной. Замечательный русский духовный писатель, будучи тогда еще иеромонахом, посвящает значимую часть этого исследования преп. Савве Освященному. Подводя итог своему труду, иеромонах Феодосий особо подчеркивает:

«Монастырь Саввы Освященного находился и находится как бы под особым покровительством своего основателя. Хрисанф в своем Проскинитарии говорит, что он трижды восстановлялся после неоднократных и разрушительных набегов варваров, а между тем всегда являлся наиболее почитаемым, величественным и достойным удивления среди всех палестинских монастырей. Под названием мар-Саба, древняя лавра Саввы Освященного считается доселе одной из самых достопримечательнейших Святынь Палестины и привлекает к себе паломников всех вероисповеданий» .

Преподобный Савва Освященный родился в V веке, в Каппадокии в благочестивой христианской семье Иоанна и Софии. Его отец был военачальником. Уехав по делам службы в Александрию, он взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение дяди. Когда мальчику шел восьмой год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. Напрасно родители уговаривали святого Савву вернуться в мир и вступить в брак.

В 17 лет он принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворений. Проведя десять лет в обители Флавианы, преподобный отправился в Иерусалим, а оттуда в обитель преподобного Евфимия Великого. Но (память 20 января) направил святого Савву к авве Феоктисту, настоятелю близлежащего монастыря со строгим общежительным уставом. В той обители пробыл преподобный Савва послушником до 30-летнего возраста. После смерти старца Феоктиста, его преемник благословил преподобного Савву затвориться в пещере: лишь в субботу святой покидал затвор и приходил в обитель, участвовал в Богослужении и принимал пищу. Через некоторое время преподобному разрешили совсем не оставлять затвора, и святой Савва подвизался в пещере в течение 5 лет.

Преподобный Евфимий внимательно следил за жизнью юного инока и, видя, как он духовно возрос, стал брать его с собой в пустыню Рув (у Мертвого моря). Они выходили 14 января и пребывали в ней до Недели Ваий. Преподобный Евфимий называл святого Савву отроком-старцем и заботливо воспитывал его в высших иноческих добродетелях.

Когда преподобный Евфимий отошел ко Господу († 473), святой Савва ушел из Лавры и поселился в пещере близ обители († 475; память 4 марта). Через несколько лет к преподобному Савве стали собираться ученики - все, кто хотел иноческой жизни. Так возникла Великая Лавра. По указанию свыше (через огненный столп) иноки устроили в пещере церковь.

Преподобный Савва основал еще несколько обителей. Многие чудеса были явлены по молитвам преподобного Саввы: среди Лавры забил источник, во время засухи пролился обильный дождь, происходили исцеления больных и бесноватых. Преподобный Савва написал первый устав церковных служб, так называемый "Иерусалимский", принятый всеми Палестинскими монастырями. Святой мирно преставился к Богу в 532 году.

*На русском языке издано:

Монастырские уставы, преподанные Святым Саввой своему преемнику авве Мелетию / Пер. и примеч. А. Дмитриевского // Путешествие по Востоку и его научные результаты. Киев, 1890. С. 171-193.*

Иконописный подлинник |

|

|

|

Новгород. XV.Прпп. Евфимий, Антоний Великие, Савва Освященный. Икона (таблетка). Новгород. Конец XV в. 24 х 19. Из Софийского собора. Новгородский музей. |

Византия. XII.Прп. Савва. Икона. Византия. XII век. Музей Лавры в Киеве (утрачена в годы II мировой войны). |

|

Византия. XIV.Врата (фрагмент). Икона. Византия. XIV в. Монастырь св. Екатерины на Синае. |

|

Афон. XV.Прп. Савва. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец XV в. C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге. |

|

|

| |

В христианстве немало святых, каждый со своей особой историей, но жизнь святого Саввы Освященного была по-настоящему удивительной. Все отведенные ему годы Савва посвятил служению Господу, исполнял Его волю на земле. Поэтому многие христиане читают молитвы этому святому и просят помощи у него об исцелении, даровании детей.

Жизнеописание Саввы Освященного

Преподобный родился в V веке от Рождества Христова в Каппадокии, в семье военачальника. Родители мальчика, Иоанн и София, были праведными христианами. В пятилетнем возрасте Савву отдали на воспитание дяде, а отец с матерью уехали в Александрию по долгу службы. В 8 лет маленького Савву приняли в близлежащий монастырь святой Флавианы, где он сразу показал себя прилежным учеником — быстро освоил грамоту, изучил Священное Писание.

Следующий этап жизни Саввы настал, когда ему исполнилось 17 лет. Уговоры родителей вернуться и жениться не возымели успеха, юноша отправился в Иерусалим к обители преподобного Евфимия Великого. Преподобный отправил Савву к авве Феоктисту, в монастырь со строгими правилами общежития. Там он оставался до 30-летнего возраста.

Савва покинул монастырь после смерти Феоктиста, чей приемник благословил преподобного на затворничество в пещере. В течение 5 лет он лишь по субботам покидал свою пещеру, чтобы посетить обитель, где принимал участие в богослужении и принимал пищу. Всё остальное время Савва проводил в служении Господу, молитвах. Всё это время за ним наблюдал преподобный Евфимий, который называл Савву отроком-старцем.

Смерть Евфимии сделала Савву затворником - он ушел из Лавры и окончательно поселился в пещере. Спустя несколько лет к преподобному стали приходить люди, желающие стать его учениками. Они селились в кельях пещеры. Когда число учеников достигло 70 - рядом с пещерой открылся источник, когда цифра дошла до 150 - возникла Великая Лавра.

С молитвами к святому Савве обращаются не только из-за его праведного образа жизни, но и за чудеса, которые он совершал. Помимо открытия источника, ему приписывают силы исцеления от болезней тела и духа. Во время сильной засухи молитвами Саввы Освященного пошел сильный дождь.

Преподобный основал не одну обитель и даже написал первый устав церковных служб, который взяли за основу все монастыри Палестины. Савва Освященный ушел из жизни в почтительном возрасте, ему было более 90 лет, когда в 532 году он отошел из мира. До конца своих дней он принимал просящих и нуждающихся.

В чем помогают молитвы Саввы Освященному?

Принято читать молитву преподобному Савве бездетным парам, у которых долго не получается завести ребенка. Делать это лучше в храме, не лишним будет попросить о благословении в церкви. День памяти святого - 18 декабря, в этот день следует посетить службу.

Молитва Савве Освященному о даровании детей должна произноситься искренне, будущим родителям нужно верить в свою просьбу и не лукавить. Новая жизнь - это Божий дар и большая ответственность, поэтому к молитвам люди обращаются лишь в крайних случаях, когда остается только вера.

В жизни святого известно немало случаев, когда он избавлял больных от недугов, излечивал бесноватых. Чудотворные деяния не остались без внимания, поэтому прихожане читают молитву Савве Освященному об исцелении от хвори.

Чтение молитвы святому укрепит веру христианина и принесет душевный покой, который не хуже лекарств залечивает раны.

Тропарь, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Са́вво о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Я́ко от младе́нства Бо́гу же́ртва непоро́чная/ прине́слся еси́ доброде́телию, Са́вво блаже́нне,/ садоде́латель быв благоче́стия./ Те́мже был еси́ преподо́бных удобре́ние,/ граждани́н же пусты́нный достохва́лен./ Те́мже зове́м ти:// ра́дуйся, Са́вво пребога́те.

Молитва преподобному Савве Освященному

О, преди́вный и всехва́льный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче Са́вво! Днесь (во святе́м хра́ме твое́м) благогове́йно предстоя́ще пред свято́ю ико́ною твое́ю и ра́достно соверша́юще пресве́тлую па́мять твою́, ублажа́ем тя засту́пника на́шего. Почита́юще же твое́ ве́лие дерзнове́ние пред Го́сподом, смире́нно мо́лим тя, преблаже́нне приими́ ми́лостивно от нас хвале́бное пе́ние сие́, от любве́ и усе́рдия тебе́ приноси́мое. И, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, потщи́ся Богоприя́тным твои́м хода́тайством испроси́ти у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих, я́ко да проба́вит вели́кия и бога́тыя ми́лости Своя́ на нас гре́шных, да пода́ст нам дух пра́выя ве́ры, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да изба́вит от бед и напа́стей, да низпослет вся поле́зная ко спасе́нию душ на́ших. Всем же правосла́вным да низпослет мир, тишину́, безмяте́жие, усе́рдие ко исполне́нию за́поведей Его́, изоби́лие плодо́в земны́х; да изба́вит всю Росси́йскую страну́ от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, уго́дниче Бо́жий! Не пре́зри моле́ний на́ших, но услы́ши нас моля́щихся тебе́, и под кро́вом заступле́ния твоего́ сохрани́ нас (и оби́тель сию́) ненаве́тны от враго́в ви́димых и неви́димых, да сподо́бимся сконча́ти житие́ на́ше в покая́нии и восприи́мем ве́чная блага́я во ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, иде́же восхва́лим с тобо́ю и все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Савва Освященный родился в V веке, в Каппадокии в благочестивой христианской семье Иоанна и Софии. Его отец был военачальником. Уехав по делам службы в Александрию, он взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение дяди. Когда мальчику шел восьмой год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Напрасно родители уговаривали святого Савву вернуться в мир и вступить в брак. За молитвенные подвиги и святую жизнь Савва с детства получил дар чудотворения.

В 17 лет он принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворений. Проведя десять лет в обители Флавианы, преподобный отправился в Иерусалим, а оттуда в обитель преподобного Ефимия Великого. Но преподобный Евфимий направил святого Савву к авве Феоктисту, настоятелю близлежащего монастыря со строгим общежительным уставом. В той обители пробыл преподобный Савва послушником до 30-летнего возраста.

После смерти старца Феоктиста, его преемник благословил преподобного Савву затвориться в пещере: лишь в субботу святой покидал затвор и приходил в обитель, участвовал в Богослужении и принимал пищу. Через некоторое время преподобному разрешили совсем не оставлять затвора, и святой Савва подвизался в пещере в течение 5 лет.

Преподобный Евфимий внимательно следил за жизнью юного инока и, видя, как он духовно возрос, стал брать его с собой в пустыню Рув (у Мертвого моря). Они выходили 14 января и пребывали в ней до Недели Ваий. Преподобный Евфимий называл святого Савву отроком-старцем и заботливо воспитывал его в высших иноческих добродетелях.

Когда преподобный Евфимий отошел ко Господу (+ 473), святой Савва ушел из Лавры и поселился в пещере близ обители преподобного Герасима Иорданского. Через несколько лет к преподобному Савве стали собираться ученики - все, кто хотел иноческой жизни. Так возникла Великая Лавра. По указанию свыше (через огненный столп) иноки устроили в пещере церковь.

Преподобный Савва основал еще несколько обителей. Многие чудеса были явлены по молитвам преподобного Саввы: в безводном ущелье чудесным образом забил источник. По преданию, святой Савва пожалел монахов, которые издалека носили воду и в своих ночных молитвах обратился к Богу с такими словами: «Владыка, Господи Боже наш, чье управление исполнено таинственной премудрости, согласно с твоим благоволением и благостью к сущим на месте сем насельникам – множеству мужей, боящихся Имени Твоего, призри на нас и изведи воду здесь, неподалеку, для воодушевления нашего». Так помолившись, тотчас услышал он шум, раздавшийся снизу от русла высохшего потока. Посмотрев туда, Савва увидел дикого осла, который копытами долбил землю и, выкопав глубокую яму, опустил в нее голову и стал пить. Тотчас преподобный сошел он вниз и, раскопав то место, действительно нашел источник. И доныне в Лавре в достатке этой воды. Вода из святого источника употребляется только для питья и дается в благословение всем паломникам. Для всяческих нужд были сооружены цистерны для сбора дождевой воды.

Преподобный Савва исцелял больных и бесноватых. Как богослов, святой Савва отличился в защите Православия против монофизитской ереси. Преподобный Савва написал первый устав церковных служб (Типикон), так называемый «Иерусалимский», принятый всеми Палестинскими монастырями.

Святой Савва умер в возрасте 94-х лет 5-го декабря 532 года. В 1256 году его останки были перевезены в Венецию и захоронены в церкви Сан Антонио, 12 ноября 1965 года мощи святого были возвращены обратно в монастырь.

Множество чудес сотворил святой и после своей кончины. И могила Саввы считается чудотворной, а тело его не подвержено тлению.

Монастырь Саввы Освященного

На сегодняшний день в Иудейской пустыне археологами открыто и исследовано 73 монашеских поселения византийского периода – лавры и монастыри (киновии).

Слово «лавра» переводится с греческого как «дорожка». В палестинских лаврах кельи (обычно пещеры) находились на приличном расстоянии друг от друга, соединяясь горными тропинками. В лаврах монахи жили уединенно, собирались вместе только в субботу и воскресенье в центральной церкви.

В киновиях же монахи встречались ежедневно в церкви и в трапезной, а также совмещали свои молитвы с ремеслом. В основном насельники плели корзины и циновки из пальм, или переписывали книги. Были у монахов и другие занятия: огородничество, ткачество, плотницкое или кузнечное дело.

Наиболее строгий образ жизни вели анахореты. Они полностью уединялись от мира, всячески истязали плоть. Кельи анахоретов можно увидеть и по сей день в ущельях вади Кельт и в вади Кедрон. По-французски такая келья называется «эрмитаж». Оказывается, Зимний дворец в Санкт-Петербурге называется Эрмитажем не случайно. Дворец строился как место уединения российских императоров для отдыха от государственных дел.

Сегодня этот монастырь является крупнейшим из трех, ныне действующих в Иудейской пустыне (св. Феодосия и св. Георгия Хозевита). Его устав считается самым строгим из уставов всех Палестинских православных монастырей. Настоятелем монастыря является сам Патриарх Иерусалимский, но управляет всеми его повседневными делами поставленный патриархом игумен.

В восьмом веке в монастыре прожил свои последние 50 лет жизни великий богослов и отец Церкви Иоанн Дамаскин (675-753). В монастыре захоронен также биограф и историк монашеского движения Кирилл Скифопольский, умерший приблизительно в 560 году.

В статье использованы материалы с сайте pravoslavie.ru.

Сегодня день празднования памяти Преподобного Саввы Освященного.

Преподобный Савва Освященный родился в V веке, в Каппадокии в благочестивой христианской семье Иоанна и Софии. Его отец был военачальником. Уехав по делам службы в Александрию, он взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение дяди. Когда мальчику шел восьмой год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. Напрасно родители уговаривали святого Савву вернуться в мир и вступить в брак.

В 17 лет он принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворений. Проведя десять лет в обители Флавианы, преподобный отправился в Иерусалим, а оттуда в обитель преподобного Евфимия Великого. Но преподобный Евфимий (память 20 января) направил святого Савву к авве Феоктисту, настоятелю близлежащего монастыря со строгим общежительным уставом. В той обители пробыл преподобный Савва послушником до 30-летнего возраста.

После смерти старца Феоктиста, его преемник благословил преподобного Савву затвориться в пещере: лишь в субботу святой покидал затвор и приходил в обитель, участвовал в Богослужении и принимал пищу. Через некоторое время преподобному разрешили совсем не оставлять затвора, и святой Савва подвизался в пещере в течение 5 лет.

Преподобный Евфимий внимательно следил за жизнью юного инока и, видя, как он духовно возрос, стал брать его с собой в пустыню Рув (у Мертвого моря). Они выходили 14 января и пребывали в ней до Недели Ваий. Преподобный Евфимий называл святого Савву отроком-старцем и заботливо воспитывал его в высших иноческих добродетелях.

Когда преподобный Евфимий отошел ко Господу (+ 473), святой Савва ушел из Лавры и поселился в пещере близ обители преподобного Герасима Иорданского. Преподобный Герасим Иорданский (+ 475; память 4 марта) Через несколько лет к преподобному Савве стали собираться ученики - все, кто хотел иноческой жизни. Так возникла Великая Лавра. По указанию свыше (через огненный столп) иноки устроили в пещере церковь.

Преподобный Савва, несмотря на просьбы учеников, отказывался принять сан священника. Некоторые монахи, недовольные слишком строгим уставом святого Саввы, решили воспользоваться скромностью своего руководителя. Они пошли к Иерусалимскому Патриарху и попросили поставить им другого настоятеля вместо святого Саввы, который не был иереем. Патриарх послал за преподобным Саввой и, против желания святого, рукоположил его во священника. «Вот вам отец ваш и игумен вашей лавры, избранный Богом, а не людьми. Я, Патриарх Иерусалимский, только утвердил Божественную волю». С тех пор преподобный Савва стал именоваться Освященным, поскольку принял священный сан. Вскоре к святому Савве пришла его престарелая мать. Она сообщила о смерти отца и отдала своему сыну-игумену огромное наследство умершего родителя. Эти деньги преподобный Савва употребил на постройку монастырских зданий, а для матери устроил келью неподалеку от своей лавры, где она в монашестве провела остаток жизни. Всего святой основал 7 монастырей, главный из них - лавра преподобного Саввы Освященного. В этих монастырях еще при жизни основателя подвизались свыше 5 000 монахов. И для всех без исключения святой Савва был добрым и заботливым отцом. Преподобный Савва немало потрудился для блага всей христианской Церкви. В 517 году трон занял император Анастасий, разделявший ересь монофизитов. Это лжеучение было осуждено на 4-м Вселенском соборе. Однако император Анастасий вновь принялся насаждать ересь. Тогда престарелый игумен Савва пришел в Иерусалим, встал посреди храма и громогласно объявил: «Знайте, христиане, чему учит наша святая Церковь. У Господа нашего Иисуса Христа - две природы: Божественная и человеческая. Поэтому Он именуется Богочеловеком. Прошу вас, не слушайте еретиков, даже если с ними - сам царь»! Авторитет Саввы Освященного был так велик, что с учением монофизитов в Иерусалиме было покончено. Савва Освященный остался в истории христианской церкви и как автор первого богослужебного устава, называемого Типикон. В Русской Православной Церкви устав преподобного Саввы Освященного, называемый Иерусалимским, принят с 14-го века. Святой Савва умер в 532 году, прожив без малого сто лет.