Присоединение казанского ханства к россии

13:24 — REGNUM

Взятие Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году Г. Угрюмов. Начало 1800-х гг. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

1552 год. 16 июня войско Ивана IV выступает на Казань против крымского хана Девлет-Гирея

Поход Ивана Грозного на Казань. Июнь-август 1552

"Государь то присутствовал в Думе, то смотрел полки и снаряд огнестрельный, изъявляя нетерпение выступить в поле. Боярин Князь Иван Федорович Мстиславский и Князь Михайло Иванович Воротынский, названный тогда, в знак особенной к нему милости Иоанновой, слугою Государевым, пошли с главною ратию в Коломну. Передовую дружину вели Князья Иван Пронский-Турунтай и Дмитрий Хилков, правую руку - Боярин Князь Петр Щенятев и Князь Андрей Михайлович Курбский, левую - Князь Дмитрий Микулинский и Плещеев, стражу - Князь Василий Оболенский-Серебряный и Симеон Шереметев, а собственную Царскую дружину - Князь Владимир Воротынский и Боярин Иван Шереметев. Уже полки стояли от Коширы до Мурома; Окою, Волгою плыли суда с запасами и пушками к Нижнему Новугороду: но в Царском совете было еще несогласие: многие думали, что лучше идти на Казань зимою, нежели летом; так в особенности мыслил Шиг-Алей: Иоанн призвал его из Касимова в Москву, осыпал милостями, дал ему несколько сел в Мещере и дозволил жениться на вдове Сафа-Гиреевой, Царице Сююнбеке. Будучи не способен к ратному делу, ни духом слабым, ни телом чрезмерно тучным, Алей славился умом основательным. "Казань, - говорил он, - заграждена лесами, озерами и болотами: зима будет вам мостом". Иоанн не хотел ждать и, сказав: "войско готово, запасы отправлены и с Божиею помощию найдем путь к доброй цели", решился ехать немедленно в стан Коломенский. 16 Июня Государь простился с супругою. Она была беременна: плакала, упала к нему в объятия. Он казался твердым; утешал ее; говорил, что исполняет долг Царя и не боится смерти за отечество; поручил Анастасию Богу, а ей всех бедных и несчастных; сказал: "милуй и благотвори без меня; даю тебе волю Царскую; отворяй темницы; снимай опалу с самых виновных по твоему усмотрению, и Всевышний наградит меня за мужество, тебя за благость". Анастасия стала на колена и вслух молилась о здравии, о победе, о славе супруга; укрепилась душою и в последнем нежном целовании явила пример необыкновенного в юной жене великодушия. Государь пошел в церковь Успения: долго молился; просил Митрополита и Епископов быть ревностными ходатаями за Россию пред Богом, утешителями Анастасии и советниками брата его, Юрия, который оставался главою Москвы. Святители, Бояре, народ, проливая слезы, обнимали Государя. Вышедши из церкви, он сел на коня и с дружиною Царскою поехал в Коломенское, где обедал с Боярами и Воеводами; был весел, ласков; хотел ночевать в любимом селе своем Острове и на сем пути встретил гонца с вестию из Путивля, что Крымцы густыми толпами идут от Малого Дона Северского к нашей Украйне. Не знали, кто предводительствует ими: Хан или сын его. Государь не оказал ни малейшего беспокойства; ободрял всех бывших с ним чиновников и говорил им: "Мы не трогали Хана; но если он вздумал поглотить Христианство, то станем за отечество: у нас есть Бог!" Иоанн спешил в Коломну, взяв с собою Князя Владимира Андреевича, коего он хотел было отпустить назад в Москву из Острова. В Коломне ожидали Государя новые вести: Крымцы шли к Рязани. Иоанн немедленно сделал распоряжение: велел стать Большому полку у Колычева, Передовому у Мстиславля, а Левой Руке близ Голутвина; советовался с Шиг-Алеем: отправил его в Касимов; вместе с Князем Владимиром Андреевичем осмотрел войско на берегах Оки; говорил речи сановникам и рядовым; восхищал их своею милостию, одушевлял бодростию и везде слышал восклицания: "мы готовы умереть за Веру и за тебя, Царя добродетельного!" Избрав место для битвы, он возвратился в Коломну и написал в Москву к Царице и к Митрополиту, что ждет Хана без ужаса, надеясь на благость Всевышнего, на их молитву и на мужество войска; что храмы в Москве должны быть отверсты, а сердца спокойны".

Цитируется по: Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Эксмо, 2006 .

История в лицах

Казанский летописец :

О пошествии на Казань царя и великого князя, и о пришествии Крымского царя на Рускiя пределы, и о прогнани его. И повелеваетъ привести къ себе великии свои конь и вседаетъ нань, глаголющи протчее слово: ревнуя яко поревновахъ по Господе, Бозе своемъ, вседержителе. Вседаетъ же на своя коня силная вси князи, и воеводы, и храбрыя воины, и седше вскоре, яко высокопарнии орли, полетевше изо очию безчисленного множества народа Московского, борзо идучи и другъ друга женущи, и другъ друга состизающи, яко на царевъ пиръ позвани и царемъ радующеся, идяху. Выеждятъ же царь князь великии изъ великого своего града столного, славныя Москвы, въ лето 7060-го, месяца июня, въ первую неделю Петрова поста, въ 10 часъ дни, 22-е лето отъ рожения возраста своего. И поиде съ Москвы на Коломну, и слыша тамо буяго варвара, нечистивого царя Крымского Девлетъ-кирея, пришедшаго со многими Срацыны своими на Руския пределы, на Тулу, отаи и неведомо, яко тать въ нощи, и хотя православие пленити. Аки два лва кровопиица изъ дубровы искочиста, и две огненныя главни пожигающи и попаляющи христьянъство, аки терние траву, едномысленно совещашеся на стадо Христово Крымскии царь съ Казанскимъ царемъ, яко да кождо ихъ отъ своя си ны спадутъ, чаяху бо уже пошедше хъ Казани Московского самодержца со всеми вои Рускими, и мневше себе, окаянны, благополучно время изыскавше исполнити хотение свое невозбранно и некому стати мошно впреки ему, яко темъ смирятъ и устрашатъ царя и великого князя того лета не воевати Казань, да соберутца Казанцы съ Крымцы и могутъ съ нити братися. И не попусти имъ Богъ тако быти по воле ихъ. Царь же князь великии пришедъ на Коломну и входить во церковь соборную пречистыя Богородица, честнаго ея Успения, и повеле ту сущему епископу Феодосию со всемъ его соборомъ пети молебны; самъ же приходить къ пречистыя образу, иже была на Дону съ преславнымъ и великимъ княземъ, и тако припадаетъ и молится и милосердаго владыку и Господа нашего Исуса Христа, рожшую его Богоматерь, со многими слезами и воздыхани сердечными, о пособлении, и о помощи, и о победе на противныя Агаряны. И помолився изходитъ изъ церкви, взявъ благословение отъ епископа Феодосия и отъ всего свещенного собора, и отпущаетъ противъ царя Крымского великихъ воеводъ своихъ, князя Петра Щенятева, да князя Ивана Турантая Пронского со инеми со многими вои. Они же шедше и обретоша царя у Тулы града стояща. - И мало въ ту нощь не взя градъ, всехъ бо уже градныхъ боицевъ изби, и врата града изломи, но вечеръ приспе, и жены яко мужи охрабришася и съ малыми детми и врата граду камениемъ затвердиша. - Царь же очюти пришедшихъ воеводъ Московскихъ,. и паде на ны страхъ и трепетъ, вставъ и побежа нощию отъ града Тулы, и весь, нарядъ свои у града стоящи пометавъ, съ великимъ срамомъ, гонимъ Божиимъ гневомъ, и токмо единеми душами своими и телеса своя носящи, оставивъ катарги своя, и шатры, и велбуды, и колесница во станахъ в нихъ же бе все стяжание ихъ, сребряное, и златое, и ризное, и стенобитныя сосуды, - и бежаща исполнишася весь путь мечаще различныя своя оружия и ризы. Воеводы же последи царя женуще и победиша много силы его и весь Рускии пленъ назадъ отплениша, самого же царя прогнаша въ поле великое за Донъ, мало его жива не яша, и много Крымскии пленъ приведоша во градъ на Коломну, на уверение самодержцу и на показание всему народу. Онъ же прославль Бога о семъ, посрамльшаго лютаго врага, Крымского царя, и возвеселися по седмь днеи веселиемъ великимъ, со всеми князи и воеводами, и воздавая победителемъ почести великия комуждо по достоянию ихъ. Техъ же пленныхъ Крьмцовъ по велению его живыхъ всехъ въ реку вметаша.

Цитируется по: Полное собрание русских летописей. Том 19. История о Казанском царстве - М.: Языки русской культуры, 2000

Мир в это время

В 1552 году возобновляется война между императором Карлом V и французским королем Генрихом II.

Карл V на лошади. А.Ван Дайк. 1620 год "Следующие пять лет стали временем наивысшего могущества Карла: Франция была побеждена, в Испании и Италии он имел почти неограниченную власть, в Германии его слово имело решающее значение. Казалось, еще немного--и Карл восстановит древнюю императорскую власть в полном объеме. Но этого не случилось. С начала 50-х гг. противники стали наносить Карлу все более чувствительные удары и в конце концов уничтожили многие из его достижений. В 1552 г. французский король Генрих II возобновил войну с императором, перешел через Маас и занял города Верден, Тур и Мец. В это время Мориц Саксонский, который был до этого верным союзником Карла и осаждал протестантов в Магдебурге, внезапно примирился со своими единоверцами и повел протестантскую армию в Тироль. Эта измена оказалась для Карла полной неожиданностью. Он едва не попал в плен к Морицу и в мае бежал через покрытые снегом Тирольские горы в Каринтию. Из-за подагры он не мог сидеть на лошади, его несли на носилках. Несколько человек из его свиты сорвались в пропасть и разбились. Внезапное нападение Морица свело на нет все успехи Шмалькальденской войны. В июне Карл должен был согласиться на мирные переговоры, которые начались в Пассау. К этому времени обе партии, истомленные многолетней борьбой, были как никогда склонны к взаимным уступкам. Было решено, что каждый князь волен устанавливать в своих владениях то вероисповедание, которого придерживается сам, по принципу "чья власть, того и религия". Карл отказался подписать этот мир и отложил его утверждение до рейхстага. С имперским войском он двинулся против французов и с октября 1552 г. до января 1553-го безуспешно осаждал Мец. Когда морозы уничтожили половину его армии, он согласился снять осаду. Эта война совершенно обессилила его. Пишут, что с тех пор престарелый император перестал верить в свою звезду и начал подумывать о передаче власти в молодые руки. В 1554 году он повторил свой поход, но с тем же успехом. Тогда он согласился на условия Пассауского мира, которые были утверждены в следующем году на Аугсбургском рейхстаге".

Цитируется по: Рыжов К.В. Все монархи мира. Западная Европа. М.: Вече, 1999

А войску нашему правитель - Бог, а не человек: как Бог даст, так и будет.

Иван Грозный

В 1550-х начинает целый ряд военных походов на Восток. Причина этих походов банальна – Золотая Орда утратила былую мощь, и появилась возможность присоединить к России новые земли, в частности Казани. Присоединение Казанского ханства к России произошло в 1552 году, в ходе удачного похода, которым руководил Иван Грозный. Этот успех удался русскому войску лишь после длительной осады столицы Казанского ханства, а также множества обещаний, данных царем местному населению. В результате Казань была присоединена к России, в составе которой и находится уже более 500 лет.

Казанское ханство перед вхождением в состав России

В 15 веке Золотая Орда, великое монгольское государство, распадается на множество ханств (для монголов начался период раздробленности; этот период был пройден Русью 2,5 века назад).

В 1447 году образовывается Казанское ханство. Центральными городами ханства стали Казань и Алат. Основу населения составляли татары, кроме них жили также ногайцы, башкиры, мордва и чуваши. Как известно, представители последних трех этнических групп уже входили в состав тогдашней России, что могло существенно упростить процесс присоединения Казанского ханства в будущем. Всего население не превышало 450 тысяч человек. Несмотря на большое количество нетатарских народов, государственной религией Казанского ханства был ислам.

Карта Казанских походов Ивана Грозного

Причины присоединения Казани к России

- Казанское ханство находилось в Поволжье, где занимало очень выгодное географическое положение. Через государство проходило несколько торговых путей, связывающих Восточную Европу и регион Каспийского моря. Этот факт был одним из главных факторов, почему правители Москвы были заинтересованы в присоединении этих земель.

- Агрессивная политика ханства в отношении Москвы, также заставляла Россию думать о силовом усмирении региона. Так, татарские войска из Казани в течении 15-16 веков совершали неоднократные нападения на города и села России. Они грабили Кострому, Владимир и даже Вологду.

В целом, отношения Москвы и Казанского царства в XV-XVI веках характеризовались большим количеством войн. На момент вхождения Казани с состав России, то есть фактически за сто лет с 1450 по 1550 историки насчитывают восемь войн, а также множество татарских грабительских походов на земли Москвы. В 1532 году ханом Казани стал Джан-Али, фактически московский ставленник, после этого отношения между государствами начали улучшаться.

Однако в 1535 году его убивают, а ханом становится приехавший из Крыма Сафа-Гирей, человек, который уже был ханом, и часто ходил на территорию Московского царства с военными походами. Этот факт не мог устраивать царя Василия 3, который в 1535 году объявил Казани войну. Несмотря на частые перерывы в войне, фактически она продолжалась до присоединения Казанского ханства Россией в 1552 году.

Присоединение Казани

В 1547 году новым правителем Москвы стал Иван Грозный. В этом же году он начинает Казанские походы, целью которых была победа над ханством. Всего состоялось три похода:

- Первый поход (1547-1548). Основные битвы проходили в феврале-марте 1548 года недалеко от Казани, однако из-за погодных условий и неподготовленности армии Москвы, Иван Грозный решил отступить.

- Второй поход (1549-1550). Не прошло и года, как Иван 4 приказал готовиться ко второму походу. Главная причина – смерть хана Сафа-Гирея. Этот поход также закончился неудачей, однако на пограничье была построена крепость Свияжск, которая должна была стать плацдармом для следующего похода.

- Третий поход (1552). Увенчался успехом и Казанское ханство пало.

Как происходило присоединение

После нескольких неудач Иван Грозный сделал выводы и не стал спешить, занявшись реорганизацией армии. Купечество Москвы массово выделяло деньги царю, так как захват Волжской территории увеличил бы их доход. В итоге в начале 1552 года царь собрал армию из 150 тысяч человек, которая должна была через полгода выступить в поход на Казань.

Крымские татары, союзники Казани, решили помочь и совершить нападение на Москву с юго-запада, заставив отказаться от похода на Казань. Однако войска Ивана Грозного не просто полностью разбили татарское войско хана Дивлет-Гирея, но и решили продолжить успех и без остановки и перерыва сразу же пойти в поход на Казань.

Татары оказались не готовыми к такому повороту. В августе 1552 года началась осада Казани. Войска Москвы взяли вражескую столицу в несколько плотных колец. Осада длилась больше двух месяцев, однако Казань не сдавалась. Тогда боярину Ивану Выродкову было доверено возглавить отряд саперов, которые заминировали часть стены Казанской крепости. В результате взрыва стена рухнула, и московские войска смогли проникнуть в город. 2 октября войска Ивана Грозного полностью захватили столицу Казанского ханства. Через неделю большая часть войска вернулась в Москву, а в Казани остался гарнизон во главе с князем Горбатым-Шуйским. Фактически на этом присоединение Казанского ханства к России было завершено.

Результаты войны с Казанским ханством

После захвата Казани представители Московского царя распространяли среди населения ханства весть о том, что Казань входит в состав России, но при этом населению гарантируется право сохранить свое вероисповедание. После окончания Казанских походов Россия включала в свой состав территорию Среднего Поволжья. Это создавало благоприятные условия для дальнейших походов на Урал и Сибирь, а также для захвата Астраханского ханства с целью установить полный контроль над Волгой. Также присоединение Казани благоприятно повлияло на развитие торговых связей России с народами Кавказа и странами Востока.

Примечательно, что Россия никогда не узурпировала покоренный народ. Им оставлялось практически все богатство, не менялась религия, не было этнических чисток. То есть не было всего того, без чего не мыслимы завоевательные походы, например, Англии (вспомним Индию).

Казанское ханство — феодальное государство в Среднем Поволжье (1438—1552), образовавшееся в результате распада Золотой Орды на территории Казанского улуса. Главный город — Казань. Основателем династии казанских ханов был Улуг-Мухаммед (правил в 1438—1445).

Иван Грозный и Малюта Скуратов (Седов Г. С., 1871).

Иоанн IV Васильевич (прозвание Иван Грозный; 25 августа 1530, с. Коломенское под Москвой — 18 марта 1584, Москва) — великий князь Московский и всея Руси с 1533, первый царь всея Руси (с 1547) (кроме 1575—1576, когда «великим князем всея Руси» номинально был Симеон Бекбулатович).

Старший сын великого князя Московского Василия III и Елены Глинской. По отцовской линии происходил из московской ветви династии Рюриковичей, по материнской — от Мамая, считавшегося родоначальником литовских князей Глинских. Бабка по отцу, София Палеолог — из рода византийских императоров. Предание гласит, что в честь рождения Иоанна была заложена церковь Вознесения в Коломенском.

Номинально стал правителем в 3 года. После восстания в Москве 1547 года правил с участием круга приближённых лиц, регентским советом — «Избранной Радой». При нём начался созыв Земских соборов, составлен Судебник 1550 года. Проведены реформы военной службы, судебной системы и государственного управления, в том числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне (Губная, Земская и другие реформы). Были покорены Казанское и Астраханское ханства, присоединены З. Cибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды, таким образом при Иване IV прирост территории Руси составил почти 100%, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км², к завершению царствования Русское Государство стало размером больше всей остальной Европы.

В 1560 Избранная рада была упразднена, её главные деятели попали в опалу, и началось полностью самостоятельное правление царя. Вторая половина правления Ивана Грозного была отмечена полосой неудач в Ливонской войне и учреждением опричнины, в ходе которой был нанесён удар старой родовой аристократии и укреплены позиции поместного дворянства. Иван IV правил дольше всех стоявших во главе Российского государства — 50 лет и 105 дней.

Флаг Казанского ханства

Внутриполитические распри в Казанском ханстве вели 2 основные группировки — одна являлась сторонниками мирного сосуществования и торговли с соседним Московским княжеством, вторая состояла из сторонников политики крымского ханства и рассматривала соседей исключительно как источник рабов и объект грабежа. Борьба этих группировок определяла судьбу Казанского ханства на протяжении последних 100 лет его существования.

Московское княжество не раз пыталось подчинить Казань своему влиянию. Ещё в 1467 году русские войска совершили поход на Казань, чтобы посадить на казанский престол царевича Касим. В третьей четверти XV в. имели место ярко выраженные противоречия между государствами, выраженные в столкновении интересов Москвы и Казани в землях Верхнего Поволжья. В 80-х гг. XV века московское правительство активно вмешивалось в борьбу за казанский престол и часто посылало войска на Казань с целью посадить на казанский трон своего ставленника. Результатом долгой борьбы стало взятие московскими войсками Казани в 1487 году и утверждение на казанском престоле лояльного Москве хана Мухаммед-Эмина. Неугодный московскому правительству хан был свергнут. Тем не менее, за весь относительно мирный период правления московского ставленника Мухаммед-Эмина в ханстве неоднократно имели место выступления знати, поддержанной ногайскими мурзами, с целью посадить на трон тюменского царевича. Иван III вынужден был пойти на уступки казанской знати, разрешив сместить Мухаммед-Эмина и посадить на престол его брата — Абдул-Латифа.

В первой половине XVI века, преимущественно в годы правления ханов из рода Гиреев, Казанское ханство и Московское княжество постоянно воевали. Во время войны 1505—1507 гг. хан Мухаммед-Эмин, который был посажен на престол при военной и политической поддержке Москвы, освободился от Московской зависимости. Во время этой войны русские организовали в 1506 г. крупный поход на Казань, потерпев у стен города полное поражение. В августе 1521 г. силы казанского хана Сахиба Гирея совершили военный поход на нижегородские, муромские, клинские, мещерские и владимирские земли и соединились с войском крымского хана Мехмеда Гирея у Коломны. После чего осадили Москву и вынудили Василия III к подписанию унизительного договора. Во время этого похода, согласно русским летописям, в плен было уведено около восьмисот тысяч человек.

Всего казанские ханы совершили около сорока походов на русские земли, в основном в районы близ Н. Новгорода, Вятки, Владимира, Костромы, Галича и Мурома.

Осада и взятие Казани, предпринятые русскими войсками под руководством Ивана Грозного в 1552 году, стали логическим завершением третьего Казанского похода (июнь—октябрь 1552 года) Ивана Грозного и положила конец существованию Казанского ханства как самостоятельного государства. Осада 1552 г. была 5-й по счёту после целого ряда осад (большей частью неудачных), предпринятых русскими войсками в 1487, 1524, 1530 и 1550 годах.

Последний штурм Казани 1552 г. оказался успешным, потому что он был тщательно спланирован, и для его осуществления русская армия применила все последние военно-инженерные достижения эпохи, которых не было у противника. Казанское ханство прекратило своё существование и вошло в состав Московского государства.

Взятие Казани стало следствием постепенного усиления Московского княжества, сумевшего консолидировать русские земли и не желавшего мириться с присутствием неспокойного соседа на своих южных границах, к тому же лояльного Османской империи. Борьба с Казанским ханством началась уже в 60-х годах XV века, но имела переменный успех. Обе стороны в этой борьбе объективно преследовали свои цели. Каждая смена династии в ханстве сопровождалась разорительными нападениями казанцев на русские земли. Так, в 1521, после перехода власти в ханстве от золотоордынской к крымской династии, крымцы и казанцы совершили опустошительный набег на Российское государство, дойдя до самой Москвы. Кроме того, усиление Османской империи в Причерноморье и на Кавказе способствовало ослаблению фактически вассальной зависимости Казанского ханства от Москвы, что было чревато новым витком османской экспансии в Европу. Помимо этого, русские пленные, захваченные во время татарских набегов, продолжали продаваться татарами как сакалиба (славянские рабы) в рабство в Крым, Восточные страны и Средиземноморье.

К войне с Казанью молодого царя подталкивали и экономические причины, в первую очередь стремление беспрепятственно осуществлять торговлю по всему пространству волжского пути.

Русско-казанские отношения резко обострились в первой половине XVI в. в связи со сменой династии в Казани. В 1534—1545 гг. казанцы ежегодно совершали опустошительные набеги на восточные и северо-восточные владения Русского царства. Тем не менее, в Казани имела большое влияние так называемая русская партия, формировавшаяся из представителей мордвы и других народов.

С целью защиты от казанских татар в 1523 г. русскими была построена крепость Васильсурск. При Василии III был укреплён Темников — оплот русской власти на правом берегу Волги. В 1545—1552 годах Иван Грозный организовал так называемые Казанские походы. Эти кампании оказались дорогостоящими и безрезультатными мероприятиями, так как русские базы (Нижний Новгород, Арзамас) были отдалены от расположения главных русских сил.

В связи с этим царское правительство испытывало острую необходимость в базе, расположенной в непосредственной близости от Казани. Усилиями русского военного инженера Ивана Выродкова в 1551 г. всего за 28 дней под фактически осаждённой Казанью была возведена деревянная крепость Свияжск, ставшая главным опорным пунктом для взятия Казани русскими войсками. Впоследствии Иван Выродков руководил операциями по осаде самого города, соорудив за одну ночь 13-метровую осадную башню ручной сборки.

Большую помощь в успехе предстоящей кампании оказали чуваши, в 1546 г. совместно с горными марийцами, поднявшими восстание против казанских властей. Чувашские послы Мехмед Бозубов и Ахкубек Тогаев обратились к царю с просьбой о принятии их в российское подданство, на что царское правительство незамедлительно дало согласие.

В отличие от предыдущих осад, к предстоящей осаде русские войска готовились планомерно, планируя даже зимовать под стенами города. Войска готовились к войне с весны, а передовые отряды русских войск под предводительством воеводы Александра Горбатого уже разместились в Свияжске. 16 июня 1552 г. после большого смотра царские войска выступили из Москвы к Коломне. С целью помешать русским войскам в их продвижении к Казани крымские отряды, усиленные янычарами и артиллерией, неожиданно напали на русские владения под Тулой, однако их атака была отражена, а вскоре арьергарды крымцев были разбиты русскими на р. Шиворонь. Неудача крымцев во многом объяснялась тем, что хан Девлет Гирей рассчитывал, что русские войска уже находятся под Казанью, и не был подготовлен к встрече с огромным русским войском. Русские войска двигались к Казани несколькими отрядами. Сам царь во главе крупного войска выступил из Коломны к Владимиру. Из Владимира войско прибыло в Муром, где с ним соединились союзные татарские отряды под руководством хана Шигалея, выступившего из Касимова. Численность татарских войск, пришедших с Шигалеем, по неподтвержденным в иных источниках данным автора «Казанской истории», составляла около 30 тыс. чел. Среди них находилось 2 царевича из Астраханского ханства.

Русские войска преодолели путь до Свияжска за 5 недель. Много воинов погибло в пути из-за нехватки питьевой воды и аномально высокой жары. В Свияжске царские войска провели неделю, ожидая прибытия других отрядов. Ещё раньше царя в Свияжск прибыла «судовая» рать, двигавшаяся на судах по Волге.

15 августа русские войска по приказу царя в боевом порядке переправились через Волгу на луговую сторону на специально приготовленных для этого боевых судах. Услышав о передвижениях русских войск, казанский хан Едигер выступил навстречу царским войскам во главе около 10 тысяч казанских воинов. Ертаульный и передовой полки сумели сдержать натиск противника и в трёхчасовом кровопролитном сражении смогли опрокинуть численно превосходящие казанские войска и обратить их в бегство. Благодаря этому русские войска имели возможность в течение недели беспрепятственно переправляться на другой берег Волги, не опасаясь возможных препятствий со стороны защитников города.

16 августа к Ивану Грозному перешел служить казанский мурза Камай Хусейнов с семью казаками, сообщивший сведения о состоянии татарского войска.

17 августа царь переправился через Волгу и во главе своих войск расположился на Арском поле. Там же царь произвёл разделение своих войск для организации предстоящей осады.

В осаде было задействовано огромное количество войск и орудий. Русские войска, насчитывавшие 150 тыс. чел., имели численный перевес над осаждёнными (33 тыс. чел.), кроме того, русские имели многочисленную артиллерию (150 орудий). «Наряд» (артиллерия) располагала различными типами орудий. Русская армия была представлена всеми родами войск: конницей, стрельцами, татарскими отрядами хана Шигалея, мордовскими и черкесскими воинами, а также иностранными наёмниками: немцами, итальянцами, поляками. Дворянская конница составляла главную силу царского войска. По данным летописей, в осаде участвовало 10 тысяч мордовских воинов. Также, к русскому войску довольно неожиданно присоединилось войско донских казаков.

Осада Казани. Летописная миниатюра

Город был окружён 23 августа, все попытки казанцев прорвать кольцо успеха не имели. Напротив двух Ногайских ворот разместился полк правой руки хана Шигалея, передовой полк татар во главе с двумя астраханскими царевичами разместился напротив Елбугиных и Кебековых ворот, ертаульный полк — напротив Муралиевых ворот, полк левой руки — напротив Водяных ворот, сторожевой полк — напротив Царских ворот. Русские ратники начали строительство тур вокруг осаждённого города. Туры (осадные башни) были построены против всех городских ворот. Туры строились под руководством итальянских инженеров «фряжским обычаем» с тремя «боями». В строительстве принимал участие и русский инженер — Иван Выродков.

Вскоре после прибытия царских войск на Арское поле разгорелось новое сражение между казанцами, наступавшими со стороны леса, и русскими, расположившимися в поле. Посланные против казанцев воеводы сумели опрокинуть противника, и, преследуя отступающих казанцев по лесу, захватили пленных.

На 2-й день после прибытия царских войск под Казань по распоряжению Ивана IV в город были послана делегация послов с предложениями о мире. В случае капитуляции жителям гарантировалась жизнь, неприкосновенность имущества, а также возможность свободного исповедования мусульманской веры и возможность свободного выбора места проживания. Казанского хана царь призывал поступить к нему на службу, став его вассалом. Требования делегации были отклонены, а сами послы с позором были изгнаны из города. Одновременно с этим осаждённые запросили помощи у воинственных ногайцев. Тем не менее, правители Ногайской Орды, не желая портить отношения с Москвой, в помощи казанцам отказали.

26 августа казанцы предприняли неудачную вылазку из города. Под стенами Казани разыгрался упорный бой. Современники так описали это сражение: От пушечнаго бою и от пищалнаго грому и от гласов и вопу и кричяния от обоих людей и от трескости оружии и не бысть слышати другу друга.

Отбив атаку, стрельцы сумели обнести туры окопами, а также разместить на них более мощные пушки. В отдельных местах между турами располагался тын, построенный под руководством Ивана Выродкова. Вскоре, 27 августа, начался артиллерийский обстрел Казани. Казанцы не обладали такой мощной артиллерией, в связи с чем казанская артиллерия понесла серьёзные потери. 4 сентября русские устроили взрыв подкопа у Муралеевых ворот под источником воды внутри города. Несмотря на успех операции, цель достигнута не была, так как в Казани располагались многочисленные водоёмы, из которых жители могли добывать питьевую воду. Тем не менее, в городе, лишённом важного источника питьевой воды, начались болезни.

6 сентября русские войска под командованием князя Андрея Горбатого предприняли поход на Арск. Поход был спровоцирован частыми набегами черемисов, причинявших большие неприятности осаждавшим. Значительную часть царских войск составляли пешие стрельцы и темниковская мордва. Арск был взят, и царские войска установили контроль над всей Арской стороной, захватив немало пленных и скота.

Одновременно с этим в связи с сильными ливнями и бурями затонуло множество судов с припасами, лишив тем самым русские войска значительной части запасов продовольствия.

«Иван IV под Казанью» (Г. И. Угрюмов, XVIII век)

Неожиданным приятным "сюрпризом" для русских войск стало появление под осажденной Казанью целой армии донских казаков под командой атамана Сусара Федорова, предложивших московскому царю свои услуги. Однако, само появление казаков сперва вызвало большой переполох, поскольку многочисленное казачье войско подошло ночью и, став лагерем, разожгло множество костров для обогрева и приготовления пищи. Появление в темноте большого количества огней свидетельствовало о появлении значительной военной силы и вызвало беспокойство, как в лагере осажденных, так и в лагере осаждавших. Последние были вынуждены скрытно послать под покровом ночи лазутчиков для выяснения принадлежности неизвестной военной силы. Возвратившиеся лазутчики еще больше напугали русское войско, рассказав о том, что они увидели, поскольку сам вид казаков представлял на тот момент, по меньшей мере, экзотическое (а ночью — еще и довольно страшное) зрелище. Дело в том, что отправляясь в поход, казаки специально набили в донских плавнях всякой птицы и "украсили" свое одеяние, нашив на него во множестве добытое птичье перо.

Появление казаков значительно продвинуло ход осады, поскольку с их появлением, русское войско стало активно применять тактику ведения минно-взрывных подкопов под стены осажденного города. Есть предание, что минными подкопами руководили английский инженер Бутлер и литвин Розмысл (настоящее имя Эразм). Эта тактика и принесла впоследствии желаемый успех.

Русские войска вели тщательную подготовку к решительному штурму. К 30 сентября туры были придвинуты практически ко всем воротам города. Между крепостной стеной и турами оставался лишь ров. На многих участках рвы были засыпаны землёй и лесом. Русские возвели через них множество мостов. Были сделаны новые подкопы.

Но и осаждённые "не сидели, сложив руки". Они неоднократно предпринимали вылазки, нападая на туры. В ходе одной из таких вылазок казанцам удалось обратить в бегство немногочисленную охрану туров. Другая вылазка, предпринятая осаждёнными у Збойловских ворот, оказалась менее удачной. Ещё одна (последняя) вылазка была наиболее масштабной. Казанские воины сражались врукопашную на мостах и у ворот.

30 сентября был взорван подкоп под стены, стена рухнула. Были подожжены городская стена, ворота и мосты. Однако, атака была отбита. Ценой больших потерь осаждавшим удалось закрепиться в башне, стенах и у Арских ворот. 2 следующих дня русские войска под руководством воевод Михаила Воротынского и Алексея Басманова ожидали противника. В ожидании решительного боя русские загородились крепкими щитами.

Русское осадное орудие XVI века

Новый подкоп и приступ состоялись 2 октября. В пролом на приступ первыми ринулись казаки и бились отважно. Однако, изнуренные длительной осадой и упорным сопротивлением осажденных, многие русские воины шли на приступ неохотно, многие притворялись мёртвыми или ранеными, о чём свидетельствует А. Курбский в своей "Истории князя великого Московского". Но, когда русские войска ворвались в город и в Казани разгорелись ожесточённые бои, многие из "раненных" и даже "мертвых" "ожили" и тоже ринулись в город:

...и лежащие, глаголемые ранены, воскочиша и творящиеся мертвые воскресоша. И со всех стран не токмо те, но и со станов, и кашевары, и яже были у конех оставлены, и друзие, яже с куплею приехаша, все сбегошася во град, не ратного ради дела, но на корысть многую...

— Курбский "Истории князя великого Московского", с. 27.

чем не замедлили воспользоваться защитники, ставшие теснить тех из нападавших, кто не отвлекался на мародерство, но уже порядком утомился "беспрестанно бьющесь". Это вызвало панику среди мародеров:

Корыстовники же оные предреченные, егда увидели, что наши по нужде уступают по малу, бранитесь бусурманом, в таковое абие бегство вдашася, яко во врата многие не попали; но множайшие и с корыстьми чрез стену метались, а иные и корысти повергоша, только вопиюще: секут! секут!"

— Курбский "Истории князя великого Московского", с. 28.

Фиринат Халиков. Последний бой у мечети Кул-Шариф.

Русское командование приказало убивать паникеров и мародеров — "многих ближних забивати тех, да не падают на сокровищах, также и помогают своим". Эта мера смогла остановить панику, и вскоре русские вновь перешли в наступление. Основная битва внутри города произошла у мечети ханского дворца. Обороной одной из частей города руководил имам Кул-Шариф, погибший в бою с русскими войсками вместе со своими учениками. Казань пала, хан Едигер был захвачен в плен, его воины казнены, а часть лояльных казанцев была переселена за стены посада, на берега озера Кабан, положив основу Старо-татарской слободы Казани.

На Красной площади стоит храм-памятник взятию Казани.

После взятия Казани всё Среднее Поволжье было присоединено к России. Кроме татар в составе России оказались, часто добровольно, многие другие народы, до этого входившие в состав Казанского ханства (чуваши, удмурты, марийцы, башкиры).

В Поволжье был окончательно ликвидирован османский фактор, русским открылись ворота к дальнейшей территориальной экспансии, например, к покорению Сибири и Астрахани (осколков Золотой Орды).

Несмотря на захват Казани, город продолжал оставаться экономическим центром всего Среднего Поволжья. Более того, увеличился её торговый оборот, а экономика приобрела более организованный, планомерный характер.

К негативным последствиям столкновений в первые годы после взятия города был тот факт, что татарам-мусульманам в пределах городских стен селиться не разрешалось, что было стандартной практикой в подобных случаях по всей Европе и Азии (по отношению к латышам в Прибалтике, грекам и славянам в Османской империи, ирландцам в Ирландии, франко-канадцам в Канаде и т. д.) с целью избежать саботажа, восстаний и т. д. Тем не менее, острой дискриминации или сегрегации национальных групп в Поволжье удалось избежать, так как уже концу XVIII в. слободы казанских татар слились с городом, а их жители стали консолидирующим ядром татарской народности и нации.

За добровольное и героическое участие в штурме Казани царем была дарована жалованная грамота донским казакам на «реку Дон со всеми притоками» в вечное пользование, подтверждающая независимый статус донского казачества. В результате, сношение Царства Руccкого с донскими казаками, вплоть до начала XVIII века, шло через «посольский приказ» (то есть, фактически, через «министерство иностранных дел»).

Некогда громадная империя под названием Золотая Орда распалась на три ханства: Казанское, Астраханское и Крымское. И, несмотря на соперничество, существующее между ними, они все же представляли собой реальную опасность для Русского государства. Московскими войсками было предпринято несколько попыток штурма города-крепости Казани. Но каждый раз она стойко отражала все нападения. Такой ход дел никак не мог устроить Ивана IV Грозного. И вот после многочисленных походов, наконец, настала та знаменательная дата. Взятие Казани произошло 2 октября 1552 года.

Предпосылки

В 1540-х годах политика Русского государства в отношении Востока изменилась. Эпоха боярских распрей в борьбе за московский трон, наконец, завершилась. Встал вопрос о том, что же делать с Казанским ханством, во главе которого стоит правительство Сафа-Гирея.

Надо сказать, что его политика практически сама подталкивала Москву к более решительным действиям. Дело в том, что Сафа-Гирей стремился заключить союз с а это шло вразрез с мирными соглашениями, подписанными между ним и русским царем. Казанские князья время от времени совершали опустошительные набеги на приграничные территории Московского государства, получая при этом хороший доход от торговли рабами. Из-за этого происходили бесконечные вооруженные столкновения. Постоянно игнорировать враждебные действия этого поволжского государства, на которое распространялось влияние Крыма, а посредством его и Османской империи, было уже невозможно.

Принуждение к миру

Казанское ханство необходимо было как-то приструнить. Прежняя политика Москвы, которая заключалась в поддержке лояльных к ней чиновников, а также в назначении на казанский престол своих ставленников, ни к чему не привела. Все они быстро осваивались и начинали вести враждебную политику по отношению к Русскому государству.

В это время на московское правительство имел огромное влияние митрополит Макарий. Именно он был инициатором большинства кампаний, которые предпринимал Иван IV Грозный. Постепенно в кругах, близких к митрополиту, появилась идея силового разрешения проблемы, которую представляло собой Казанское ханство. Кстати, в самом начале полного подчинения и завоевания этого восточного государства не предусматривалось. Только в ходе боевых кампаний 1547-1552 годов старые планы несколько изменились, что повлекло за собой последующее взятие Казани войсками Ивана Грозного.

Первые походы

Надо сказать, что большинство военных кампаний, касающихся этой крепости, царь возглавлял лично. Поэтому можно предположить, что Иван Васильевич придавал большое значение данным походам. История взятия Казани будет неполной, если не рассказать хотя бы кратко обо всех эпизодах, предпринятых московским царем по этому вопросу.

Первый поход был совершен в 1545 году. Он имел вид военной демонстрации, целью которой было усиление влияния московской партии, сумевшей выгнать из города В следующем году его престол занял московский ставленник - царевич Шах-Али. Но долго на троне он задержаться не смог, так как Сафа-Гирей, заручившись поддержкой ногайцев, опять вернул себе власть.

Следующий поход был предпринят в 1547 году. На этот раз Иван Грозный остался дома, так как был занят свадебными приготовлениями - он собирался жениться на Анастасии Захарьиной-Юрьевой. Вместо него кампанию возглавили воеводы Семен Микулинский и Александр Горбатый. Они дошли до самого устья Свияги и опустошили много вражеских земель.

История взятия Казани могла бы закончиться еще в ноябре 1547 года. Этот поход возглавил уже сам царь. Так как зима в тот год оказалась слишком теплой, выход главных сил задерживался. Артиллерийские батареи достигли Владимира только 6 декабря. В Нижний Новгород же основные силы прибыли под конец января, после чего армия двинулась вниз по реке Волге. Но через несколько дней опять наступила оттепель. Русские войска стали нести большие потери в виде осадной артиллерии, которая проваливалась и тонула в реке вместе с людьми. Ивану Грозному пришлось стать лагерем на острове Работки.

Потери в технике и живой силе никак не способствовали успеху в военной операции. Поэтому царь решил повернуть свои войска обратно сначала в Нижний Новгород, а потом и в Москву. Но часть армии все же отправилась дальше. Это были Передовой полк под командованием князя Микулинского и конница касимовского царевича Шах-Али. На Арском поле состоялось сражение, в котором войско Сафа-Гирея было разбито, а его остатки укрылись за казанскими крепостными стенами. Брать город штурмом не решились, так как без осадной артиллерии это было попросту невозможно.

Следующий зимний поход был намечен на конец 1549 - начало 1550 года. Его проведению способствовала новость о том, что главный враг Русского государства Сафа-Гирей умер. Поскольку Казанское посольство так и не получило нового хана из Крыма, правителем был объявлен его двухлетний сын - Утямыш-Гирей. Но пока он был мал, руководство ханством стала осуществлять его мать - царица Сююмбике. Московский царь решил воспользоваться этим и снова пойти на Казань. Он даже заручился благословением митрополита Макария.

23 января русские войска вновь вошли в казанские земли. Дойдя до крепости, они начали готовиться к ее штурму. Однако неблагоприятные погодные условия вновь помешали сделать это. Как говорится в летописях, зима была слишком теплой с обильными дождями, поэтому вести осаду по всем правилам не представлялось возможным. В связи с этим русским войскам опять пришлось отступить.

Организация похода 1552 года

К нему стали готовиться ранней весной. В течение марта и апреля из Нижнего Новгорода в Свияжскую крепость постепенно переправляли провизию, боеприпасы и осадную артиллерию. К концу мая из числа москвичей, а также жителей других русских городов, была собрана целая армия численностью не менее чем 145 тысяч воинов. Позже все отряды рассредоточили по трем городам.

В Коломне стояли три полка - Передовой, Большой и Левой руки, в Кашире - Правой руки, а в Муроме дислоцировалась Ертоульная часть конной разведки. Некоторые из них выдвинулись в сторону Тулы и отразили первое из нападений крымских войск под командованием Девлет-Гирея, который попытался сорвать планы Москвы. Такими действиями крымским татарам лишь на короткое время удалось задержать русскую армию.

Выступление

Поход, направленный на взятие Казани, начался 3 июля 1552 года. Войска шли, разделившись на две колонны. Путь Государева, Сторожевого и полка Левой руки пролегал через Владимир и Муром к реке Суре, а затем и к устью Алатыри. Этой армией управлял сам царь Иван Васильевич. Остальное войско он отдал под начало Михаила Воротынского. Эти две колонны объединились только у Борончеева Городища за Сурой. 13 августа армия в полном составе достигла Свияжска. Через 3 дня войска начали переправляться через Волгу. Этот процесс несколько затянулся, но уже 23 августа многочисленная армия была под стенами Казани. Взятие города началось практически сразу же.

Готовность неприятеля

Казань также производила все необходимые приготовления к новой войне. Город был максимально укреплен. Вокруг была выстроена двойная дубовая стена. Внутри ее засыпали щебнем, а сверху - глинистым илом. Кроме того, у крепости имелось 14 каменных башен-бойниц. Подступы к ней прикрывали русла рек: с запада - Булака, с севера - Казанка. Со стороны Арского поля, где очень удобно проводить осадные работы, был выкопан ров, достигавший 15 м в глубину и более 6 м в ширину. Самым слабо защищенным местом считались 11 ворот, несмотря на то, что они были с башнями. Воинов, стрелявших с городских стен, прикрывала деревянная крыша и парапет.

В самом городе Казани, в северо-западной его стороне, имелась цитадель, возведенная на возвышенности. Здесь была резиденция хана. Ее обнесли толстой каменной стеной и глубоким рвом. Защитниками города являлся 40-тысячный гарнизон, состоящий не только из профессиональных воинов. В него входили и все мужчины, способные держать в руках оружие. Кроме того, сюда же был включен 5-тысячный отряд из временно мобилизованных купцов.

Хан прекрасно понимал, что рано или поздно русский царь опять попытается произвести взятие Казани. Поэтому татарские военачальники снарядили еще и специальный отряд воинов, который должен был вести боевые действия вне стен города, то есть в тылу у армии неприятеля. Для этого примерно в 15 верстах от реки Казанки был заранее выстроен острог, подступы к которому преграждали болота и засеки. Здесь должна была расположиться 20-тысячная конная армия под предводительством царевича Апанчи, арского князя Евуша и Шунак-мурзы. Согласно разработанной военной стратегии они должны были неожиданно напасть на русскую армию с двух флангов и тыла.

Забегая вперед, следует отметить, что все предпринятые действия для защиты крепости не оправдались. Армия царя Ивана Грозного имела слишком большое превосходство не только в живой силе, но и в новейших методах ведения боев. Здесь имеются в виду подземные сооружения минных галерей.

Первое столкновение

Можно сказать, что взятие Казани (1552 год) началось в тот момент, как только Ертоульный полк перебрался через реку Булак. Татарские войска атаковали его в очень удачное время. Русский полк как раз поднимался вверх, преодолевая крутой склон Арского поля. Все же остальные царские войска находились еще на противоположном берегу и не могли вступить в бой.

Тем временем из распахнутых Царевых и Ногайских ворот навстречу Ертоульному полку вышло 10-тысячное пешее и 5-тысячное конное войско Казанского хана. Но положение было спасено. На подмогу Ертоульному полку поспешили стрельцы и казаки. Они были на левом фланге и сумели открыть довольно сильный огонь по неприятелю, в результате чего татарская конница смешалась. Подошедшее к русским войскам дополнительное подкрепление значительно усилило обстрел. Конница еще более расстроилась и вскоре обратилась в бегство, при этом смяв свою пехоту. Так закончилось первое столкновение с татарами, принесшее победу русскому оружию.

Начало осады

Артиллерийский обстрел крепости начался 27 августа. Стрельцы не давали защитникам города подниматься на стены, а также успешно отбивали участившиеся вылазки противника. На первом этапе осада Казани усложнялась действиями армии царевича Япанчи. Он со своей конницей совершал нападения на русские войска, когда над крепостью появлялось большое знамя. Одновременно они сопровождались и вылазками со стороны крепостного гарнизона.

Такие действия несли с собой немалую угрозу русской рати, поэтому царь собрал военный совет, на котором приняли решение снарядить 45-тысячное войско против царевича Япанчи. Русский отряд возглавили воеводы Петр Серебряный и Александр Горбатый. 30 августа своим ложным отступлением они сумели выманить татарскую конницу на территорию Арского поля и взяли ее в окружение. Большая часть неприятельского войска была уничтожена, а примерно тысяча солдат царевича попали в плен. Они были доставлены прямо к стенам города и тут же казнены. Те же, кому посчастливилось убежать, укрылись в остроге.

6 сентября воеводы Серебряный и Горбатый со своей ратью отправились в поход к реке Каме, разоряя и сжигая на своем пути казанские земли. Они взяли штурмом острог, находившийся на Высокой горе. В летописи сообщается, что даже военачальники вынуждены были сойти со своих лошадей и принять участие в этом кровопролитном сражении. В результате база противника, с которой совершались набеги на русские войска с тыла, была полностью уничтожена. После этого царские войска прошли вглубь ханства еще на 150 верст, при этом буквально поголовно истребляя местное население. Дойдя до Камы, они развернулись и двинулись обратно к стенам крепости. Таким образом, земли Казанского ханства подверглись подобному же опустошению, как и русские, когда на них нападали татарские отряды. Результатом этого похода были 30 разрушенных острогов, около 3 тысяч пленных и большое количество угнанного скота.

Окончание осады

После уничтожения войск царевича Япанчи, уже ничто не могло помешать дальнейшей осаде крепости. Взятие Казани Иваном Грозным теперь было лишь вопросом времени. Русская артиллерия все ближе подбиралась к стенам города, и огонь становился все интенсивнее. Недалеко от Царевых ворот построили огромную высотой в 13 метров. Она была выше крепостных стен. На ней установили 50 пищалей и 10 пушек, которые и вели обстрел улиц города, нанося тем самым значительный урон защитникам Казани.

А в это же время немец Розмысел, который находился на царской службе, вместе со своими учениками, начал рыть подкопы у неприятельских стен, для того чтобы заложить мины. Самый первый заряд был заложен в Дауровой башне, где располагался секретный водный источник, питавший город. Когда его взорвали, то уничтожили не только весь запас воды, но и сильно повредили крепостную стену. Следующий подземный взрыв разрушил Муравлевы ворота. С большим трудом казанский гарнизон сумел отбить атаку русских войск и создать новую оборонительную линию.

Подземные взрывы показали свою эффективность. Командование русскими войсками решило не прекращать артиллерийский обстрел и подрыв городских стен. Оно понимало, что преждевременный штурм может привести к неоправданным потерям живой силы. К концу сентября сделали многочисленные подкопы под стенами Казани. Взрывы в них должны были послужить сигналом к взятию крепости. На тех участках, где собирались штурмовать город, все рвы были заполнены бревнами и землей. В других же местах через них перебрасывали деревянные мостки.

Штурм крепости

Перед тем как двинуть свою рать на взятие Казани, русское командование отправило в город мурзу Камая (в царской армии служило много татарских воинов) с требованием капитуляции. Но оно было категорически отвергнуто. 2 октября, рано утром русские стали тщательно готовиться к атаке. К 6 часам полки уже находились на заранее обусловленных местах. Все тылы армии были прикрыты конными отрядами: находились на Арском поле, а остальные полки стояли на Ногайской и Галицкой дорогах.

Ровно в 7 часов прогремели два взрыва. Это сработали заряды, заложенные в подкопах между Безымянной башней и Аталыковыми воротами, а также в промежутке Арских и Царевых ворот. В результате этих действий стены крепости в районе поля рухнули и образовались огромные проемы. Через них русские войска довольно легко ворвались в город. Так взятие Казани Иваном Грозным подошло к своему завершающему этапу.

На узких улочках города происходили ожесточенные схватки. Надо отметить, что ненависть между русскими и татарами накапливалась в течение нескольких десятилетий. Поэтому горожане понимали, что их не пощадят и дрались до последнего вздоха. Наибольшими очагами сопротивления были ханская цитадель и главная мечеть, расположенная на Тезицком овраге.

Сначала все попытки русских войск овладеть этими позициями не увенчались успехом. Только после того, как в бой ввели свежие резервные отряды, сопротивление противника было сломлено. Царская рать все-таки захватила мечеть, а все защищавшие ее вместе с сеидом Кул-Шарифом были убиты.

Последнее сражение, которым и завершилось взятие Казани, произошло на территории площади перед дворцом хана. Здесь оборонялось татарское войско в количестве около 6 тысяч человек. Из них в живых не оставили никого, так как пленных вообще не брали. Единственным уцелевшим был хан Ядыгар-Мухаммед. Впоследствии он принял крещение и его стали называть Симеоном. Ему дали в удел Звенигород. Мужчин из числа защитников города спаслось очень мало, да и за теми была послана погоня, которая уничтожила почти всех.

Последствия

Взятие русским войском Казани повлекло за собой присоединение к Москве огромных территорий Среднего Поволжья, где проживало множество народов: башкиры, чуваши, татары, удмурты, марийцы. Кроме того, завоевав эту крепость, Русское государство заполучило важнейший экономический центр, которым была Казань. А после падения Астрахани Московское царство стало контролировать важную водную торговую артерию - Волгу.

В год взятия Казани Иваном Грозным на Среднем Поволжье был уничтожен враждебный по отношению к Москве крымско-османский политический союз. Восточным же границам государства больше не угрожали постоянные набеги с уводом местного населения в рабство.

Год взятия Казани оказался негативным в плане того, что татарам, которые исповедовали ислам, селиться в пределах города запрещалось. Надо сказать, что такие законы действовали не только на Руси, но в европейских и азиатских странах. Это делалось для того, чтобы избежать восстаний, а также межнациональных и межрелигиозных столкновений. Уже к концу XVIII века поселения татар постепенно и гармонично слились с городскими.

Память

В 1555 году по велению Ивана Грозного начали возводить собор в честь взятия Казани. Его строительство длилось всего 5 лет, в отличие от европейских храмов, которые создавались веками. Теперешнее название - собор Василия Блаженного - он получил в 1588 году после пристройки к нему придела в честь этого святого, так как его мощи находились на месте возведения церкви.

Первоначально храм украшали 25 куполов, на сегодня их осталось 10: один из них над колокольней, а остальные над своими престолами. Восемь церквей посвящены праздникам в честь взятия Казани, припадавшим на каждый день, когда проходили самые важные сражения за эту крепость. Центральной церковью является Покрова Божьей матери, которая увенчана шатром с небольшой главкой.

По легенде, дошедшей до наших дней, после того как строительство собора было завершено, Иван Грозный приказал лишить его архитекторов зрения, чтобы они больше не смогли повторить такую красоту. Но справедливости ради нужно отметить, что ни в одном из старинных документов такой факт не значится.

Еще один памятник взятия Казани был построен в XIX веке по проекту талантливейшего архитектора-гравера Николая Алферова. Этот монумент был одобрен императором Александром I. Инициатором увековечивания памяти воинов, погибших в боях за крепость, выступил архимандрит Зилантова монастыря - Амвросий.

Памятник стоит на левом берегу реки Казанки, на небольшом холме, совсем рядом с Адмиралтейской слободой. Летопись, сохранившаяся с тех времен, гласит, что при взятии крепости Иваном Грозным, он прибыл со своим войском к этому месту и установил здесь свое знамя. А после взятия Казани именно отсюда он начал свой торжественный крестный ход в завоеванную крепость.

Внедрение исторических мифов в головы людей никогда не обходится без последствий для их собственной жизни, даже когда она отделена от искажённых исторических событий веками. Неаккуратные писания Н. М. Карамзина о правлении Ивана Грозного привели к весьма печальным результатам, которые отразились в изобразительном искусстве (Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», Васнецов «Иван Грозный»), киноискусстве (от Эйзенштейна до Лунгина) и даже в антропологии (реконструкция М. М. Герасимова). Представление о том, что Грозный - жестокий тиран с внешностью злобного старца, сохраняется в обыденном сознании вне всякой связи с исторической достоверностью. То же можно сказать и о «покорении Казани».

Превратные представления об этом событии уже привели к диким выдумкам, которые взяли на вооружение сепаратисты и русофобы, отмечающие ежегодно придуманную для себя «трагедию» и восстающие против «русского присутствия» на казанских землях.

Надо с определённостью сказать, что попытка усмотреть какое-либо родство казанских татар пятивековой давности с современными татарами - антиисторическая мистификация. Казанские татары времён Грозного были месивом племён - как автохтонных, так и пришлых; как оседлых, так и кочевых. «Татары» - это слово в русском языке охватывало многие племена, включая и жителей Кавказа, чья племенная неопределённость потом заставила большевиков придумывать им названия. Казанские, астраханские, сибирские, крымские татары давних времён - это обозначение целого ряда этногенетических котлов, в которых народы только проходили становление - в кровавых стычках между собой и в жестоких разбоях на прилегающих территориях. Казань вовсе не была мононациональным образованием. Это был конгломерат племён, которому далеко ещё было до образования народа и государства. Поволжские татары как народ сложились только под властью русского царя.

Казанское ханство к тому времени уже было зависимо от Москвы. Иван IV шёл на Казань не как узурпатор, а как мститель за попранные права законных правителей, лояльных Москве и слушавших русских воевод. Суверенность Казани - такая же выдумка, как и тождество современных татар с населением тогдашней Казани. Казанская власть тех времён - безпрерывные мятежи, убийства, междоусобицы, борьба протурецких и прорусских группировок. Главным промыслом тогдашней Казани была работорговля. Чем и объяснялись безпрерывные набеги на русские земли и ответные походы русских.

Решение Ивана IV о Казанском походе было предопределено продолжением политики его предшественников, стремившихся разбить образовавшийся на восточном направлении барьер, ограничивающий пространственный рост русского государства. Распавшаяся Золотая Орда была источником нестабильности, опасным соседом. Подчинив Казань и Астрахань, царь Иван совершил крупнейший геополитический прорыв, плодами которого мы пользуемся до сих пор. Ресурсы Сибири и Дальнего Востока открылись для освоения русскими, с XIX века они стали фактором русского великодержавия, а теперь поддерживают износившийся и разодранный воровством государственный организм. Возможно, нам хватит этих ресурсов, чтобы пережить нестабильность, собраться с силами и возродить Россию.

Воевал Казань не злобный старец, как некоторым могло показаться, а юный царь - первый помазанник на Руси, осознавший её связь с миром горним, с миссией хранения христианской веры - наследия Рима Первого и Византии. Коронование как царя произошло в 1547 году, когда Ивану IV было всего шестнадцать лет (в том же году был предпринят поход воевод царя на Казань, оказавшийся безуспешным). И этим актом Русь приняла имперское наследие полутора тысячелетий, став древнейшим «проектом» государственности и вместилищем огромного культурного потенциала, оказавшегося ненужным Европе после разорения Константинополя крестоносцами уже 1204 году. В 1453 году турки захватили уже полуразрушенный и обезлюдевший город.

Решение возглавить поход на Казань царь принял в июле 1549 года. По возрасту он - почти ребёнок, по духу и рассудительности - государственный муж, предопределивший этим своим решением будущее не только России, но и мира.

Поход оказался неудачным. Мягкая зима обернулась распутицей и дождями. Оголодавшие и измученные слякотью войска не смогли взять Казань штурмом и вынуждены были отступиться. В августе 1552 года очередной поход готовился более основательно, удар должен был быть нанесён наверняка. Была собрана огромная по тем временам армия - 150 тыс. воинов, которую снабдили аркебузами и тяжёлыми орудиями. В поход на этот раз отправились летом.

Одним из организаторов будущей победы был воевода Иван Михайлович Воротынский - выдающийся полководец, организатор и участник походов на Казань, а в дальнейшем - победных походов против Крымского ханства. Его Большой полк был главной ударной силой при штурме Казани. Воротынский также является составителем первого Устава о станичной и сторожевой службе, основателем крепости Воронеж. За свои подвиги воевода был удостоен изображения на памятнике «Тысячелетие России», открытом в Новгороде Великом в 1862 году.

В русском войске присутствовал со своими многочисленными полками законный казанский царь Шах-Али, правивший с 1519-го по 1521 г. в согласии с Русью и свергнутый своим братом Сагин-Гиреем, а потом находившийся на русской военной и государственной службе. Шах-Али - выдающаяся личность, сыгравшая решающую роль в присоединении Казанского царства к Московской Руси. Именно ему царь поручил строительство крепости Свияжск, которое продемонстрировало мощь русского государства и его решимость прочно утвердиться в Поволжье. Следствием возведения крепости стали переход в русское подданство горных черемисов и готовность казанцев принять московского ставленника своим правителем. В августе 1550 г.

Шах-Али был посажен на казанский престол и освободил до 60 тысяч пленных русских. Дальнейшее его укрепление у власти было прервано неслыханным зверством, которое осудил даже не очень щепетильный Иван Грозный. Шах-Али пригласил на пир предполагаемых заговорщиков из местной знати и там всех их лишил жизни (около 70 человек). Впоследствии Шах-Али командовал русскими армиями в войнах с Ливонией и Польшей, его вотчиной оставалось Касимовское царство.

В январе 1552 г. в Москву явилось посольство с челобитьем убрать Шаха-Али и назначить наместником в Казань одного из русских бояр. Только историческая случайность и протурецкая «партия» помешали решить вопрос безкровно. В марте 1552 года в Казани был совершён переворот. Поводом для него послужило призвание русского наместника. Сторонники протурецкой «партии» в день приезда наместника распространили слух о том, что русские намерены устроить резню. Перед русским отрядом ворота были закрыты, переговоры ни к чему не привели. Переворот возглавил князь Чапкун Отучев, переметнувшийся на сторону мятежников. В Казани были перебиты русские стрельцы и другие служилые люди - около 180 человек, имущество русских воевод разграблено. На престол был приглашён астраханский царевич Ядыгар-Мухаммед, внук сарайского хана Сеид-Ахмеда и сын астраханского хана Касима, убитого при набеге на Астрахань черкесов в 1532 г. (Царевич прожил в России 8 лет и даже участвовал в русском походе против Казани в 1550 году, но в том же году оставил русскую службу и уехал в Ногайское княжество.) Мятежники тут же перешли в наступление, прервав продовольственное снабжение Свияжска. Сопровождавшие грузы казачьи отряды уничтожались, пленных доставляли в Казань и казнили.

Основу войска Ивана Грозного составляли, конечно же, русские полки (около 50 тыс.), но по численности их превосходили татарские - татары касимовские (Шах-Али) - 30 тыс., татары астраханские - более 20 тыс., татары московские, нижегородские и казанские - 10 тыс. В войске были представлены также чуваши, мордва, черемисы и вотяки (мари и удмурты) и др. Присутствию в войске Ивана Грозного астраханских татар он был обязан кабардинской (черкесской) династии. Кроме того, в ходе осады к царскому войску присоединился большой отряд донских казаков под руководством атамана Сусара Фёдорова.Такой состав войска был обеспечен мудрой политикой русского царя, воздержавшегося от карательных мер против участников антимосковских мятежей.

Даже продовольствие по пути следования армии у чувашей, марийцев, татар покупалось, а не отбиралось. Милость к бывшим мятежникам позволила Ивану Грозному знать состояние дел в Казани и организацию обороны. В частности, он на подходе к городу уже знал о крупной засадной группировке во главе с князем Япанчой, скрытой в лесу вблизи Казани, - около 25 тыс. воинов. Было организовано притворное отступление русских, которые выманили войско Япанчи на открытое пространство, а там в дело вступили засадные полки воеводы Александра Горбатого, которые окружили и полностью уничтожили эту часть казанского войска. Было окружено и взято укрепление в Арском лесу, и Казань лишилась внешней поддержки.

Казанское войско (включая отряд на Арском лесу) более чем наполовину состояло из казанских татар - 30-35 тыс. Существенную его часть составляли астраханские татары - 10 тыс., а также русские наёмники - 10 - 15 тыс. Незначительную часть войска составляли ногайские и крымские татары. Малочисленность этого войска в сравнении с русским показывает, что мобилизация против Москвы не удалась: более чем полумиллионное население Казанского ханства было лояльно русскому царю. И лишь «люди поля» (левобережные жители) готовы были продолжать войну. Вхождение подавляющего большинства татар и других племён Казанского ханства в Московскую Русь было добровольным.

Казань по тем временам была мощно укреплена - перед многобашенной деревянной стеной был вырыт ров глубиной 15 метров. Внутри стены была построена дубовая крепость. Заболоченные речки препятствовали штурмующим: открытой для штурма была только восточная стена - со стороны Арского поля. Существенно осложнила осаду непогода: бури и ливни утопили суда с припасами для русских войск.

К концу августа Казань была окружена, началось изготовление штурмовых сооружений: передвижных башен, укреплений против вылазок казанцев. За 10 дней подготовительные работы были окончены, начался обстрел крепости стенобитными пушками и мортирами. С 15-метровой передвижной башни обстреливали город «аки с небес».

Взятие Казани стало одним из грандиозных событий того времени. Многодневная осада города, безпрерывные схватки вне его стен слились в одно большое сражение. С помощью минных подкопов осаждавшие взорвали источник питьевой воды, и город стал изнемогать от жажды и болезней от воды из вырытых наспех колодцев. Перед решительным штурмом казанцам был предъявлен ультиматум, который был отклонен. 14 октября через минные подкопы были организованы взрывы, которые пробили две огромные дыры в казанских стенах. При примерно трёхкратном численном превосходстве штурмующих бой шёл с переменным успехом. В какой-то момент казанцы во главе с имамом Кул-Шарифом начали оттеснять русских, и Иван Грозный ввёл в сражение резерв - половину своего царского полка численностью 10 тыс. Попытка прорыва остатков казанского войска из уже захваченного города была также пресечена. Последний казанский хан Ядыгар-Мухаммед был пленён. Подчинённые ему племена тут же направили царю Ивану Васильевичу послов и признали его власть над собой. Наследие Чингизидов было приобщено к византийскому наследию.

Дело государственного строительства, которому с юных лет начал служить Иван IV, он полагал богоугодным, чем и продолжал величественную историю, заложенную Римом Первым и Римом Вторым. Штурм Казани был не просто военной операцией. Он был актом единения во Христе. Перед штурмом русские воины исповедались и причастились, царь накануне штурма долго беседовал со своим духовником. Во время штурма безпрерывно шёл молебен. После взятия Казани был заложен собор Покрова Пресвятой Богородицы на месте деревянной церкви Св. Троицы у Спасских ворот Московского Кремля.

Взятие Казани разорвало цепь вражды, которой была охвачена Русь. Тем самым ей был открыть путь к имперскому строительству - к самой выдающейся роли в мировой истории. Иван Ильин писал в связи с этим: «В глубоком материке, в суровом климате, задержанная игом, отдалённая от Запада, осаждённая со всех сторон - шведами, ливонцами, литвой, поляками, венграми, турками, татарами крымскими, сарайскими (Золотая Орда) и казанскими - Россия веками задыхалась в борьбе за национальную свободу и за веру и боролась за свои реки и за свободные моря. В этом и состоял её так называемый “империализм”, о котором любят болтать её явные и тайные враги».

Андрей Николаевич САВЕЛЬЕВ

-

Проповеди митрополита Варсонофия

Проповеди митрополита Варсонофия

-

«Комплексный подход к работе учителя – логопеда и педагога – психолога с детьми, имеющими речевые нарушения Характеристика изменений в

образовательном процессе

«Комплексный подход к работе учителя – логопеда и педагога – психолога с детьми, имеющими речевые нарушения Характеристика изменений в

образовательном процессе

-

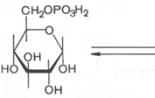

Бескислородное окисление глюкозы включает два этапа

Бескислородное окисление глюкозы включает два этапа

-

Иисус навин кто он. Иисус сын навин. Вхождение в Землю Обетованную

Иисус навин кто он. Иисус сын навин. Вхождение в Землю Обетованную