Русские народные игры и забавы. Славянские игрища

Организуйте дворовых или деревенских друзей своего ребенка и предложите им одно из таких развлечений.

Игра «У мишки во бору»

На земле чертятся две прямые на расстоянии 6-7 метровдруг от друга. За одной линией стоит «мишка» (водящий), за другой - дети. Игроки выходят из дома и идут в лес (пространство между двумя линиями), чтобы собирать ягоды и грибы. Они «дразнят» мишку, подходя максимально близко к его берлоге и распевая хором веселую песенку:

Как у мишки во бору

Ягоды-грибы беру.

А мишка не спит,

Все на нас он глядит.

Как только текст закончится, мишка должен выскочить из своей берлоги и постараться осалить кого-то из играющих. Дети стремятся поскорее забежать в свой дом (за черту). Тот, кого водящий поймает, сам становится медведем.

Игра «Красочки»

Эта старинная русская народная игра имеет несколько названий, одно из которых - «Светофор». Выбирается «монах» (водящий) и «продавец». Остальные участники игры договариваются и загадывают цвета красок так, чтобы не было повторов (у каждого участника будет свой цвет). Монах приходит к продавцу и просит дать ему красочку. «Продавец» говорит: «Красок у меня много, а тебе какая нужна?» Монах называет какой-нибудь цвет, к примеру, синий.

Игра «Салки»

Веселая народная подвижная игра для детей. Выбирается водящий - он должен догонять игроков и «салить». Осаленный становится «водой» и должен бегать за остальными участниками, держать при этом за ту часть тела, за которую дотронулся только что бывший ведущий.

Если такого цвета никто не загадывал, продавец отвечает: «Иди по синей дорожке, отыщи синие сапожки, поноси и назад принеси». Монах начинает игру заново. Если синяя краска кем-то загадана, игрок старается сбежать от монаха, а тот догоняет его. Если догнать и осалить удается, то монах становится «краской», а осаленный игрок - монахом. Если нет - игра начинается заново с тем же водящим.

Игра «Казаки-разбойники»

Знаменитая народная русская игра для дошкольников и ребят постарше. Дети делятся на две команды - казаков и разбойников. У казаков имеется свое укрытие, в котором сидит сторож - он будет в течение всей игры охранять пойманных разбойников. Казаки сначала дают возможность разбойникам разбежаться и спрятаться. При этом команда должна оставлять за собой «улики» - на земле рисуются стрелки, оставляются записки и т.п. подсказки. Но следы могут нести и ложную информацию.

Спустя 10-20 минут казаки выходят из своего укрытия и начинают искать разбойников. Конец игры наступает тогда, когда все разбойники будут найдены и отведены под охрану сторожу. Затем разбойники с казаками меняются ролями.

Игра «Гуси»

На детской площадке на расстоянии10 метроврисуются две параллельные линии - это «дома». За одну черту заходят игроки (гуси), за другую один человек (хозяин). Меж домами стоит волк (водящий).

Гуси-гуси? (хозяин) - Га-га-га! (гуси) - Есть хотите? - Да-да-да! - Ну, летите! - Нет-нет-нет! Серый волк за горой не пускает нас домой!

После этого гуси должны перебежать на сторону хозяина так, чтобы «волк» их не осалил. Тот, кто попадется водящему, сам становится «волком»

Игра «Прятки»

Эта русская народная игра для детей знакома каждому, но не все пользуются ее вариантами. Основное правило заключается в том, что «вода» ищет спрятавшихся на улице или в помещении детей. То, место, возле которого он начинает отсчет вслух до 20, 50 или 100 называется коном. Это бывает стенка, дерево и т.п. Как только водящий увидит, кого-то из игроков, он бежит на кон, стучит по нему и громко произносит имя найденного человека.

Если обнаруженный участник успеет добежать до кона раньше «воды», пойманным он не считается - ребенок отходит в сторонку и ждет конца игры. В следующий раз на роль ведущего назначается тот, кто был обнаружен самым последним, если тот, конечно, не успел постучать по кону. Когда «вода» находится очень далеко, каждый игрок имеет право выскочить и тихонько пробраться к кону, постучать и назвать свое имя - это будет гарантией того, что он не станет последним из найденных игроков.

Игра «Поймай рыбку»

Эта русская народная игра для помещения вполне подходит. Игроки образуют круг. Выбирается «вода» - он встает в центр и берет в руки веревочку или скакалку. В детском саду его роль исполняет воспитатель. Вода вращает веревку по земле вокруг своей оси, а участники должны успеть через нее перепрыгнуть. Кто попадется (не успеет перепрыгнуть) на «удочку», выбывает из игры либо становится на место ведущего.

Игра «Тише едешь»

Отличная народная игра в детском саду. «Вода» и игроки встают по разные стороны от двух линий (они рисуются на расстоянии 5-7 метровдруг от друга). Цель участников - как можно скорее достичь водящего и до него дотронуться. Тот, кто сделает это раньше остальных - занимает его место. Во время движения игроков вода периодически произносит: «Тише едешь - дальше будешь. Замри!» На этом слове играющие должны замереть. Теперь задача ведущего - сделать так, чтобы кто-то пошевелился, посмеется, заговорит. Тогда участнику придется вернуться на начало пути - за черту. Разрешается строить игрокам гримасы, рассказывать что-то забавное, внимательно вглядываться в глаза, но не дотрагиваться.

Игра «Горелки» Одна из русских народных зимних игр. Малыши выстраиваются в колонну по двое, держась за руки. Ведущий становится к ним спиной в нескольких шагах и произносит: «Гори-гори ясно, чтоб не погасло! Раз, два, три - последняя пара выбеги!» Ребята, которые стоят последними в колонне, быстро перебегают и встают впереди. Ведущий же должен поторопиться, чтобы опередить их, заняв одно место первой пары. Кому места не хватило, сам становится «водой», который сам назначает бегущую пару (последнюю, вторую, четвертую и т.п.). Задача игроков - быть внимательными и помнить, какими по счету в колонне они стоят.

Игры народов мира для детей

Игра «Аисты» (украинская)

В игре принимают участие 6-8 детей, которые изображают аистов. Все игроки встают в общий круг, и каждый из них очерчивает вокруг себя окружность поменьше (диаметром 1 метр) - это будет «гнездо». Водящий встает в центр большого круга - «гнезда» у него нет. Когда «вода» подаст сигнал, аисты должны поднять правую ногу и так остаться стоять. Водящий тоже прыгает на одной ноге, а затем запрыгивает в чье-нибудь «гнездо». Тогда два конкурента выскакивают из «гнезда» и прыгают на одной ноге, огибая общий круг (ногу разрешается уже менять). Тот, кто первым, вернется к исходному кружку, остается в «гнезде». Опоздавший назначается водящим.

Игра «Хромая курица» (туркменская)

Игроки делятся по командам, в каждой из которых по три человека. Все участники встают вдоль линии старта. Двое крайних из каждой тройки берутся за руки, а стоящий посередине забрасывает левую ногу на их соединенные меж собой руки. Получается «хромая курица» на пяти ногах. По сигналу ведущего начинается гонка, в которой побеждает команда, которая придет к финишу раньше соперников.

Игра «Квинта» (литовская)

В такой игре разных народов для детей участвуют 5 игроков. На асфальте или земле чертится квадрат со стороной10 метров. Четыре участника становятся по четырем углам фигуры. В центре квадрата рисуется круг диаметром полтора метра - в него встает пятый человек (квинта). «Угловые» бросают в квинту мяч, а тот старается увернуться от предмета, не выходя за границы очерченного круга. Тот, кто попадает в квинту, становится на его место.

Игра «Шпень» (белорусская)

По центру поля устанавливают шпень (деревянный брусок). Рядом с ним стоит ведущий. Игроки образуют круг, у каждого в руке бита. Цель участников - с силой бросить биту так, чтобы попасть в шпень и чтобы он откатился максимально далеко от центра. Если кому-то удается это сделать, то ведущий бежит за бруском, а игроки в это время должны подобрать брошенные биты.

Когда «вода» установит шпень, он должен успеть схватить одну из бит раньше, чем это сделал ее хозяин. Если ему это не удалось, он остается ведущим в следующем круге. Замечательная игра народов мира для детей не только в деревне, но и в городских условиях (в парке, сквере). Шпень можно заменить кеглей, а биты - мячиками (так попасть по шпеню будет еще труднее).

Игра «Один в кругу» (венгерская)

Дети становятся в круг, в центре которого находится водящий. Игроки начинают перекидывать друг другу маленький мяч. Задача «воды» - перехватить игрушку. Любой ребенок может неожиданно кинуть мячик в ведущего. Если тот от мяча не увернется, игра продолжается. Если водящий поймал мяч в руки или увернулся от него, то он занимает место в кругу, а тот игрок, который бросал в него мяч становится в центр.

Игра «Балтени» (латышская)

Для такой подвижной игры народов мира для детей лучше выбрать летнее время. Местом проведения может стать парк или полянка. Все игроки ложатся лицом вниз на травку и закрывают глаза. Водящий закидывает балтени (биту) как можно дальше в заросли травы или кусты. По его сигналу участники бегут искать предмет. Тот, кто его первым отыщет, становится водящим.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Веселые подвижные игры – это наше детство. Кто не помнит неизменных пряток, жмурок, догонялок, салочек?

Когда возникли эти игры? Кто их придумал? Наверное, на эти вопросы нельзя найти точного ответа. Эти игры, как песни и сказки, созданы народом. Они отлично закаляют тело и душу.

Игры эти заставляют много двигаться и требуют находчивости, смекалки, ловкости и упорства. Проводятся они обычно на свежем воздухе на открытой площадке.

Правила их просты и понятны.

Сюжет игры очень прост: выбирается один водящий, который должен догнать и осалить разбежавшихся по площадке игроков.

Но у этой игры есть несколько усложняющих ее вариантов.

1. Осаленный игрок становится водящим, при этом он должен бегать, держась рукой за ту часть тела, за которую его осалили.

Первый же игрок, до которого водящий дотронется, сам становится водящим.

2. Осаленный игрок останавливается, вытягивает руки в стороны и кричит: «Чай-чай-выручай». Он «заколдован».

«Расколдовать» его могут другие играющие, дотронувшись до руки. Водящий должен «заколдовать» всех. Чтобы сделать это быстрее, водящих может быть двое или трое.

.

Основные правила таковы: один человек водит, а другие – прячутся.

Водящий должен отыскать всех игроков и осалить их до того, как они успеют спрятаться «дома».

Водящий, выбранный с помощью считалки, становится в условленном месте с закрытыми глазами. Это место называется «кон».

Пока водящий громко считает до 20–30, все играющие прячутся на определенной территории. После окончания счета водящий открывает глаза и отправляется на поиски спрятавшихся.

Если он увидит кого-то из укрывшихся игроков, он громко называет его имя и бежит на кон. В знак того, что игрок найден, надо постучать на кону о стенку или дерево.

Если найденный игрок добежит до кона и постучит там раньше водящего, то он не считается пойманным. Он отходит в сторону и ждет окончания игры.

Водящий должен «застукать» как можно больше спрятавшихся игроков.

В следующий раз водящим становится тот игрок, который был найден и «застукан» последним (или, по решению играющих, – первым).

Каждый раз, когда водящий далеко отходит от кона, спрятавшиеся игроки могут незаметно подкрасться к кону и постучать. В этом случае они не будут считаться обнаруженными.

На площадке на расстоянии 10–15 метров проводят две линии – два «дома».

В одном находятся гуси, в другом их хозяин.

Между «домами», «под горой», живет «волк» – водящий.

«Хозяин» и «гуси» ведут между собой диалог, известный всем с раннего детства:

– Гуси, гуси!

– Га-га-га!

– Есть хотите?

– Да-да-да!

– Так летите!

– Нам нельзя. Серый волк под горой не пускает нас домой!

После этих слов «гуси» стараются перебежать к «хозяину», а «волк» их ловит.

Пойманный игрок становится «волком».

Играющие выстраиваются в колонну парами, взявшись за руки.

Водящий стоит перед колонной в нескольких шагах, спиной к играющим. Он говорит:

Гори-гори ясно,

Чтобы не погасло.

И раз, и два, и три.

Последняя пара беги!

На слово «беги» пара, стоящая последней, должна быстро обежать колонну и встать впереди. А водящий стремится опередить их и занять одно из мест первой пары. Тот, кому не хватило места, становится водящим.

Вместо слов «последняя пара» водящий может произнести: «Четвертая пара» или «Вторая пара». В этом случае всем играющим надо быть очень внимательными и помнить, какими по счету они стоят в колонне.

На площадке чертят две линии на расстоянии 6–8 метров одна от другой.

За одной линией стоит водящий – «медведь», за другой «дом», в котором живут дети.

Дети выходят из «дома» в «лес» собирать грибы и ягоды.

Они подходят к медвежьей берлоге со словами:

У медведя во бору

Грибы, ягоды беру.

А медведь не спит,

Все на нас глядит.

На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается осалить убегающих в свой дом детей.

Осаленный «медведем» игрок становится «медведем».

Выбирается водящий – «монах» и ведущий – «продавец».

Все остальные играющие загадывают в тайне от «монаха» цвета красок. Цвета не должны повторяться.

Игра начинается с того, что водящий приходит в «магазин» и говорит: «Я, монах в синих штанах, пришел к вам за красочкой».

Продавец: «За какой?»

Монах называет любой цвет, например: «За голубой».

Если такой краски нет, то продавец говорит: «Иди по голубой дорожке, найдешь голубые сапожки, поноси да назад принеси!»

«Монах» начинает игру с начала.

Если такая краска есть, то играющий, загадавший этот цвет, пытается убежать от «монаха», а тот его догоняет.

Если догнал, то «краска» становится водящим, если нет, то краски загадывают вновь и игра повторяется.

Игра проходит на небольшой ограниченной площадке, на которой нет опасных препятствий.

Водящему завязывают глаза, или он просто зажмуривается. Он должен с закрытыми глазами осалить кого-нибудь из играющих.

Играющие убегают от водящего, но при этом не заходят за пределы площадки и обязательно подают голос – называют водящего по имени или кричат: «Я здесь».

Осаленный игрок меняется ролями с водящим.

Выбирают Аленушку и Иванушку, завязывают им глаза. Они находятся внутри круга.

Играющие встают в круг и берутся за руки.

Иванушка должен поймать Аленушку.

Чтобы это сделать, он может звать ее: «Аленушка!» Аленушка обязательно должна откликаться: «Я здесь, Иванушка!», но сама она не очень-то торопится встретиться с Иванушкой и, чувствуя его приближение, отбегает в сторону.

Движения водящих комичны и иногда неожиданны.

Случается, Иванушка принимает за Аленушку кого-то из стоящих рядом и скорее хватается за него. Ему объясняют ошибку.

Как только Иванушка поймал Аленушку, их место занимают другие ребята и игра начинается сначала.

Играющие делятся на две группы. Одна изображает казаков, другая – разбойников.

У казаков есть свой дом, где в течение игры находится сторож. В его обязанности входит охрана пойманных разбойников.

Игра начинается с того, что казаки, оставаясь в своем доме, дают возможность разбойникам спрятаться. При этом разбойники должны оставлять следы: стрелки, условные знаки или записки, где указывается место следующей отметки.

Следы могут быть и ложные, для того чтобы запугать казаков. Через 10–15 минут казаки начинают поиски.

Игра заканчивается тогда, когда все разбойники пойманы, а пойманным считается тот, кого увидели казаки.

Игру лучше проводить на большой, но ограниченной какими-либо знаками территории.

По окончании игры казаки и разбойники меняются ролями.

Удочка – это скакалка. Один ее конец в руке «рыбака» – водящего.

Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше чем на длину скакалки.

«Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам играющих.

«Рыбки» должны уберечься от «удочки», перепрыгнуть через нее. Чтобы «рыбки» не мешали друг другу, между ними должно быть расстояние примерно в полметра.

«Рыбки» не должны сходить со своих мест.

Если «рыбаку» удалось поймать «рыбку», то есть дотронуться «удочкой», то место «рыбака» занимает пойманная «рыбка».

Необходимо соблюдать такое условие: скакалку можно крутить в любую сторону, но нельзя поднимать ее от земли выше, чем на 10–20 сантиметров.

Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В некоторых случаях количество «кошек» и «мышек» бывает и больше. Это делается для того, чтобы оживить игру.

Все остальные играющие встают в круг, взявшись за руки, и образуют «ворота».

Задача «кошки» – догнать «мышку» (то есть дотронуться до нее рукой). При этом «мышка» и «кошка» могут бегать внутри круга и снаружи.

Стоящие в кругу сочувствуют «мышке» и, чем могут, помогают ей. Например: пропустив через «ворота» «мышку» в круг, они могут закрыть их для «кошки». Или, если «мышка» выбегает из «дома», «кошку» можно там запереть, то есть опустить руки, закрыв все «ворота».

Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и умение бегать, и свою хитрость, и сноровку.

Когда «кошка» поймает «мышку», из числа играющих выбирается новая пара.

Водящий и играющие находятся по разные стороны двух линий, которые прочерчены на расстоянии 5–6 метров друг от друга.

Задача играющих – как можно быстрее дойти до водящего и дотронуться до него. Тот, кто это сделал, становится водящим.

Но дойти до водящего непросто.

Играющие двигаются только под слова водящего: «Тише едешь, дальше будешь. Стоп!» На слово «стоп» все играющие замирают.

Водящий, который стоял до этого спиной к играющим, поворачивается и смотрит.

Если в этот момент кто-то из играющих пошевелится, а водящий это заметит, то этому игроку придется уходить назад, за черту.

Водящий может смешить замерших ребят. Кто рассмеется, также возвращается за черту. А затем игра продолжается.

Играющие делятся на две команды и встают, взявшись за руки, лицом к команде противника, на расстоянии 5–7 метров.

Игру начинает одна из команд словами: «Али-Баба!» Вторая команда хором отвечает:

«О чем, слуга?»

Вновь говорит первая команда, называя имя одного из игроков команды противника, например: «Пятого, десятого, Сашу нам сюда!»

Названный игрок оставляет свою команду и бежит к команде противника, стараясь с разбега разорвать цепь, то есть расцепить руки игроков.

Если ему это удается, он забирает в свою команду игрока, расцепившего руки.

Если цепь не разорвалась, то он остается в команде противника.

Игру команды начинают по очереди.

Побеждает та команда, в которой через определенное время будет больше игроков.

Для этой игры нужна дощечка и двенадцать палочек.

Дощечку кладут на плоский камень или небольшое бревнышко, чтобы получилось подобие качелей.

На нижний конец дощечки кладут двенадцать палочек, а по верхнему один из играющих ударяет так, чтобы все палочки разлетелись.

Водящий собирает палочки, а играющие в это время убегают и прячутся.

Когда палочки собраны и уложены на дощечку, водящий отправляется искать спрятавшихся. Найденный игрок выбывает из игры.

Любой из спрятавшихся игроков может незаметно для водящего подкрасться к «качелям» и вновь разбросать палочки.

При этом, ударяя по дощечке, он должен выкрикнуть имя водящего. Водящий вновь собирает палочки, а все играющие снова прячутся.

Игра заканчивается, когда все спрятавшиеся игроки найдены и при этом водящий сумел сохранить свои палочки.

Последний найденный игрок становится водящим.

Эта игра также является хорошей проверкой внимательности. Она очень проста, ее правила легко объяснить.

Правой рукой покажите на пол и назовите: «Пол».

Затем покажите на нос (лучше будет, если вы его коснетесь), скажите: «Нос», а потом поднимите руку вверх и произнесите: «Потолок».

Делайте это не торопясь.

Пусть ребята показывают с вами, а называть будете вы.

Ваша цель запутать ребят. Скажите: «Нос», а сами покажите в это время на потолок. Ребята должны внимательно слушать и показывать правильно.

Хорошо, если вы весело прокомментируете происходящее: «Я вижу, у кого-то нос упал на пол и там лежит. Давайте поможем найти отвалившийся нос».

Игра может повторяться много раз с убыстрением темпа.

В конце игры можно торжественно пригласить на сцену обладателя «самого высокого в мире носа».

Возьмите небольшие листы бумаги, напишите на каждом название животного.

Листы раздайте детям и попросите их нарисовать то животное, которое они получили.

Пока они этим заняты, поставьте в круг стулья, на один стул меньше, чем детей.

Дети занимают стулья, а один из играющих становится укротителем диких зверей.

Он медленно идет по кругу и называет подряд всех животных.

Тот, чье животное названо, встает и начинает медленно идти вслед за своим укротителем.

Как только укротитель произносит слова: «Внимание, охотники!», все играющие, включая укротителя, стараются занять пустые стулья.

Тот, кому места не хватило, становится укротителем диких зверей.

Для игры необходим большой таз с водой.

В таз бросают несколько яблок, а затем игрок встает на колени перед тазом, держа руки за спиной, и пытается зубами поймать яблоко и достать его из воды.

Поскольку дети почти наверняка расплескают воду и забрызгаются сами во время игры, лучше проводить ее на улице, а детей одеть в что-то, что не линяет и не промокает.

Это достаточно старая игра, в ней используется по традиции предмет, который дети, возможно, раньше никогда не видели.

Прищепку для белья можно заменить монетой, конфетой или другим небольшим предметом.

Дети по очереди становятся но колени на стул и пытаются забросить небольшой предмет (который вы выберите для игры) в коробку или корзину.

Тот, кто смог забросить большее количество предметов в корзину, победил.

Если в игре используются конфеты, ребенок в конце игры забирает все, что попало в корзину, в качестве приза.

Эту игру лучше проводить на улице, в просторном и ровном месте, и желательно, чтобы играло побольше народу.

Дети выбирают ведущего, а остальные садятся на землю в круг.

Ведущий начинает медленно идти с наружной стороны круга, дотрагивается рукой до каждого игрока и говорит слово «утка» или «гусь».

Если игрока назвали уткой, он продолжает спокойно сидеть, если гусем, он вскакивает и догоняет ведущего, пока тот не успел занять свободное место гуся.

Если ведущему это удается, в следующем кону водит «гусь».

В качестве подготовки к игре возьмите пуговицу, проденьте в нее леску или проволоку и сделайте кольцо такой величины, чтобы дети могли сесть вокруг этого кольца и взяться за него руками.

Один из игроков – ведущий, он находится вне круга.

По сигналу дети начинают передавать друг другу пуговицу по проволоке таким образом, чтобы ведущий не догадался, у кого она в данный момент.

Кого поймают с пуговицей в руке – тот водит в следующем кону.

Дети выбирают ведущего, он на одну минуту покидает комнату, а в это время дети назначают «главного».

Когда ведущий возвращается, по его команде «главный» начинает делать различные движения, например, качать головой или топать ногой, а дети должны повторять эти движения за «главным». Они должны это делать так, чтобы ведущий не догадался, кто эти действия придумывает.

Задача ведущего – попытаться быстро отгадать, кто «главный», и если это ему удалось, то «главный» становится ведущем в следующем кону.

Это эстафета, она похожа на игру «Собери коробочку».

Дети делятся на две или более команд, каждой команде выдается пластмассовый стаканчик с водой.

На определенном расстоянии от старта устанавливается большая кастрюля или ведро.

По сигналу участники обеих команд начинают эстафету. Они бегут со стаканом воды в руках к кастрюле и выливают в нее воду. Затем игроки как можно быстрее бегут к своим командам и передают стаканчики следующему участнику.

Стаканчик наполняется водой из шланга или другого источника (обе команды используют один шланг для большего веселья), и игрок снова бежит к кастрюле.

Выигрывает команда, первая наполнившая ведро водой.

Игра предназначена для малышей, в нее лучше играть на улице, где много места.

Дети выбирают ведущего. Его задача состоит в том, чтобы придумать и выполнить такие действия, которые было бы трудно повторить остальным играющим, например, перепрыгнуть через что-то, попрыгать 50 раз на одной ноге и т. д.

Кто не сумел повторить за ведущим – выбывает из игры.

Можно также ввести правило, что дети водят по очереди, тогда из игры никто не выбывает, все играют просто ради веселья.

Дети садятся в круг. Один из игроков получает лист бумаги с написанным на нем предложением или кто-либо из взрослых говорит ему это предложение на ухо (в случае если ребенок не умеет читать).

Далее игрок шепчет на ухо соседу то, что он услышал или прочел, тот – следующему и так далее, по кругу.

Последний игрок произносит предложение вслух, а потом вы зачитываете первоначальный вариант.

То, что получилось у детей, обычно сильно отличается от вашего варианта!

Это очень простая игра, и, что самое главное, в нее никто не проигрывает. Задача игроков состоит в том, чтобы не засмеяться.

Дети садятся или становятся в круг, и один из игроков произносит как можно более серьезно: «Ха!».

Следующий говорит: «Ха-ха!», третий – «Ха-ха-ха!», и так далее.

Тот, кто произнесет неправильное количество «Ха» или засмеется – выбывает из игры.

Игра продолжается, а те, кто выбыл, стараются делать все, чтобы рассмешить оставшихся в кругу игроков (только не дотрагиваясь до них).

Кто засмеется последним – победил.

Игроки становятся напротив друг друга, ноги на ширине плеч, правая нога одного участника находится рядом с правой ногой второго участника.

Затем они сжимают правые руки и по сигналу начинают толкать или тянуть друг друга, пытаясь заставить другого потерять равновесие.

Кто первый сдвинулся с первоначальной позиции – проиграл.

В этой игре принимает участие 8 или более человек.

Необходимо иметь 1 монету в 10 рублей или 1 рубль (для маленьких).

Дети делятся на две команды и садятся напротив друг друга за длинный стол.

Одна команда получает монету, и дети передают ее друг другу под столом.

Командир противоположной команды медленно считает до десяти (можно про себя), а затем говорит: «Руки вверх!»

Игроки команды, передававшей монету, тут же должны поднять руки вверх, причем руки сжаты в кулаки.

Затем командир говорит: «Руки вниз!», и игроки должны положить руки ладонями вниз на стол.

Тот, у кого монета, старается прикрыть ее ладонью.

Теперь игроки противоположной команды совещаются, решают, у кого монета.

Если они отгадали правильно, монета переходит к ним, если нет – остается у той же самой команды.

Выигрывает та команда, которая большее число раз правильно угадало, у кого находится монета.

Существует много вариантов этой игры.

Раздайте детям пять игральных карт, орешков в скорлупе, соломинок для питья воды и т. д. и попросите их попасть этими предметами в шляпу, стоя на определенном расстоянии от мишени.

На полу чертят из одного центра три круга диаметром в 1, 2 и 3 шага.

В кругах пишут числа 10, 5 и 3; чем меньше круг, тем больше число.

Играющий становится в самый маленький круг. Ему дают спичечную коробку и завязывают глаза, подложив под повязку полоску чистой бумаги.

Играющий идет в любом направлении 8 шагов и, повернувшись кругом, делает столько же шагов обратно.

Остановившись, он кладет коробку на пол и снимает с глаз повязку.

Каким числом обозначен круг, в который положена коробка, столько очков засчитывается играющему.

Коробка может оказаться на черте между кругами, тогда выигрыш приравнивается к меньшему из двух чисел.

Если играющий, возвращаясь, сильно отклонится в сторону и положит коробку за пределами кругов, с его счета сбрасывается 5 очков.

Каждый участник игры, когда до него дойдет очередь, при желании имеет право заранее указать, в какой круг он положит коробку.

При этом условии в случае удачи играющему засчитывается количество очков, вдвое большее того числа, которым обозначен круг; если же играющий ошибется и положит коробку не в тот круг, который он указал, то ни одного очка ему не засчитывается.

Из плотной материи шьют пять-шесть мешочков размером 6x9 см.

Мешочки туго набивают недробленым горохом и зашивают их через край.

На пол ставят табуретку и в 4–5 шагах от нее отмечают черту.

С черты играющий бросает три мешочка, по одному, с таким расчетом, чтобы мешочек упал на табуретку и остался на ней.

Каждый раз, когда играющему удастся это сделать, ему засчитывается 1 очко.

Организатор игры стоит возле табуретки и, если на ней остается мешочек, немедленно снимает его.

Выигрывает тот играющий, который раньше других наберет 10 очков.

Держа руки за спиной, играющие становятся плечом к плечу по кругу. У одного из них в руках «шапка-невидимка» – треуголка, сложенная из листа бумаги. Водящий – в середине круга.

По сигналу участники игры начинают передавать за спиной шапку друг другу, стараясь делать это так, чтобы водящий не знал, у кого она находится.

Водящий ходит по кругу и зорко следит за движениями играющих. Время от времени он останавливается и, указывая на одного из игроков, громко говорит: «Руки!» Тот, к кому обращается водящий, должен сейчас же вытянуть руки вперед.

Если при этом шапка окажется у игрока, он сменяет водящего.

В минуту опасности нельзя бросать шапку на пол. Нарушивший это правило выходит из игры.

Любой участник игры, когда к нему попадет шапка, может надеть ее себе на голову, если только водящий не обращает на него внимания или находится не очень близко.

Секунду покрасовавшись в шапке, надо снять ее и пустить по кругу.

Если водящий запятнает, когда шапка на голове, придется уступить ему свое место, а самому водить.

Традиционно в игре использовался настоящий картофель, но его можно заменить на теннисный мячик или волейбольный мяч.

Дети садятся в круг, ведущий находится в центре. Он бросает «картошку» кому-нибудь из игроков и тут же закрывает глаза.

Дети перебрасывают ее друг другу, желая как можно быстрее от нее избавиться (будто это натуральная горячая картошка).

Вдруг ведущий командует: «Горячий картофель!»

Тот, у кого в данный момент оказалась в руках «горячая картошка» – выбывает из игры.

Когда в кругу остается один человек, игра прекращается, и этот игрок считается победившим.

Эта игра знакома всем, в нее, как правило, играют двое.

Каждый из игроков на счет «три» изображает рукой какую-либо фигуру – камень (сжатый кулак), бумагу (открытая ладонь) или ножницы (два пальца, вытянутые буквой).

Победитель определяется так: ножницы разрежут бумагу, бумага обернет камень, камень затупит ножницы.

За каждую победу участник получает одно очко, выигрывает тот, кто набрал большее количество очков.

Эту игру, как и другие подвижные игры, лучше проводить на улице, с большим количеством игроков.

Дети встают в круг, берутся за руки, а ведущий медленно идет внутри круга.

Внезапно он останавливается у любых двух игроков, разжимает их руки и произносит: «Беги, а то останешься без ужина!»

Двое игроков начинают бежать вокруг круга детей в противоположных направлениях, а ведущий – становится в круг вместо одного из игроков.

Кто первый заполнит пустое место в кругу – победил, второй же игрок становится ведущим.

Эта игра – противоположный вариант «пряток».

Игроки закрывают глаза и считают до 10, пока ведущий убегает и прячется.

Через некоторое время один из игроков идет на поиски ведущего и если не находит его за одну минуту – выбывает из игры. Если же он нашел ведущего, то прячется вместе с ним.

Далее на поиски ведущего выходит следующий участник, и тоже, если находит его, прячется, если нет – выбывает.

Игра продолжается до тех пор, пока из игры не выйдет последний человек или пока все не спрячутся вместе с ведущим, словно сельди в бочке.

Главное при этом – не засмеяться!

Игроки делятся на две команды, каждая команда получает запечатанный конверт с «секретным» заданием – разыскать другой пакет, в нем – указания, как отыскать следующий, и т. д.

(Каждой группе даются разные задания и конверты).

Если дети помладше, конверты можно спрятать дома или во дворе. Для детей постарше задание можно усложнить спрятать все конверты, кроме последнего, вне дома.

При этом в предпоследнем пакете будут содержаться указания, кок обнаружить последний «секретный пакет» в квартире.

Все ребята знают юлу. С юлой можно затеять веселую игру. 5–6 ребят становятся в кружок.

Один берет фанеру такой величины, как тетрадь, запускает на ней юлу и быстро говорит: «У меня была юла, поюлила и ушла».

Сказав эту скороговорку, нужно сейчас же передать фанерку с юлой соседу справа.

Так юла переходит от одного играющего к другому; передавать ее дальше можно только тогда, когда скажешь скороговорку.

У кого-то из ребят юла упадет боком на фанерку и «замрет». Тогда все кричат: «Юла замерла!»

Тот, у кого на руках замрет юла, считается «зевакой», – он передает юлу вместе с фанеркой своему соседу, а сам скачет по кругу на одной ножке.

Когда зевака доберется до своего места, его сосед запускает юлу, и игра продолжается.

Смотрите, как бы, передавая фанерку, не уронить юлу на пол: кто уронит юлу, тоже становится зевакой – ему придется скакать на одной ножке.

Игра проходит на ровной площадке. Играющие делятся на две команды, которые выстраиваются друг против друга в цепи на расстоянии метров 10-15. Первая команда идет вперед со словами: -Бояре, а мы к вам пришли! И возвращается на прежнее место: -Дорогие, а мы к вам пришли! Другая повторяет этот маневр со словами: -Бояре, а зачем пришли? Дорогие, а зачем пришли? Начинается диалог: -Бояре, нам невеста нужна. Дорогие, нам невеста нужна. -Бояре, а какая вам мила? Дорогие, а какая вам мила? Первая команда совещается и выбирает кого-то: -Бояре, нам вот эта мила (показывают на выбранного). Дорогие нам вот эта мила. Выбранный игрок поворачивается кругом и теперь ходит и стоит в цепи, глядя в другую сторону. Диалог продолжается: -Бояре, она дурочка у нас. Дорогие, она дурочка у нас. -Бояре, а мы плеточкой ее. Дорогие, а мы плеточкой ее. -Бояре, она плеточки боится. Дорогие, она плеточки боится. -Бояре, а мы пряничка дадим. Дорогие, а мы пряничка дадим. -Бояре, у ней зубки болят. Дорогие, у ней зубки болят. -Бояре, а мы к доктору сведем. Дорогие, а мы к доктору сведем. -Бояре, она доктора укусит. Дорогие, она доктора укусит. Первая команда завершает: - Бояре, не валяйте дурака, отдавайте нам невесту навсегда! Тот, кого выбрали невестой, должен разбежаться и прорвать цепь первой команды. Если ему это удается, то он возвращается в свою команду, взяв с собой любого игрока первой. Если цепь не прорвана, то невеста остается в первой команде, то есть выходит замуж. В любом случае второй кон начинает проигравшая команда. Задача команд: оставить у себя больше игроков.

Игра проходит на ровной площадке. Играющие делятся на две команды, которые выстраиваются друг против друга в цепи на расстоянии метров 10-15. Первая команда идет вперед со словами: -Бояре, а мы к вам пришли! И возвращается на прежнее место:

-Дорогие, а мы к вам пришли!

Другая повторяет этот маневр со словами:

-Бояре, а зачем пришли? Дорогие, а зачем пришли?

Начинается диалог:

-Бояре, нам невеста нужна. Дорогие, нам невеста нужна. -Бояре, а какая вам мила? Дорогие, а какая вам мила? Первая команда совещается и выбирает кого-то:

-Бояре, нам вот эта мила (показывают на выбранного). Дорогие нам вот эта мила. Выбранный игрок поворачивается кругом и теперь ходит и стоит в цепи, глядя в другую сторону. Диалог продолжается:

-Бояре, она дурочка у нас. Дорогие, она дурочка у нас. -Бояре, а мы плеточкой ее. Дорогие, а мы плеточкой ее. -Бояре, она плеточки боится. Дорогие, она плеточки боится. -Бояре, а мы пряничка дадим. Дорогие, а мы пряничка дадим. -Бояре, у ней зубки болят. Дорогие, у ней зубки болят. -Бояре, а мы к доктору сведем. Дорогие, а мы к доктору сведем. -Бояре, она доктора укусит. Дорогие, она доктора укусит . Первая команда завершает:

Бояре, не валяйте дурака, отдавайте нам невесту навсегда!

Тот, кого выбрали невестой , должен разбежаться и прорвать цепь первой команды. Если ему это удается, то он возвращается в свою команду, взяв с собой любого игрока первой. Если цепь не прорвана, то невеста остается в первой команде, то есть выходит замуж . В любом случае второй кон начинает проигравшая команда. Задача команд: оставить у себя больше игроков.

...Детские игрушки. Это достаточно частая находка в культурном слое древнерусских городов, реже - в погребениях. Ассортимент их многообразен, он связан с реальной жизнью, окружавшей детей.

Детские игрушки. Это достаточно частая находка в культурном слое древнерусских городов, реже - в погребениях. Ассортимент их многообразен, он связан с реальной жизнью, окружавшей детей. Делали игрушки из разнообразных материалов: дерева, древесной коры, кожи, кости, глины. Их классификацию удобнее всего провести с учетом материала, из которого их мастерили.

Большая часть игрушек - самоделки, они изготовлены родителями детей или самими детьми, и только отдельные игрушки - продукция ремесленного производства.

Для игрушек из дерева использовали многие породы деревьев, как лиственных, так и хвойных. Из дерева на Руси в домонгольское время делали игрушечные мечи, кинжалы, ножи, копья, луки со стрелами, кубари, волчки, шары, различные виды кукол, лошадки, различные фигурки зверей и птиц, лошадки-скакалки, чижики, биты для лапты, кнуты. Из дерева, а чаще из коры изготовляли игрушки-лодки. Из дерева мастерили и более крупные изделия - санки, лыжи.

Мечи. Среди различных видов наступательного оружия на Руси в домонгольское время наиболее грозным был меч - символ воинской доблести, а отчасти и власти. Меч - дорогой вид оружия, его обладателями были преимущественно профессиональные воины-дружинники. (Русский меч в письменных источниках часто противопоставляется сабле кочевника и топору простолюдина). На мече клялись и принимали присягу, дорогие мячи передавались наследникам, а в отсутствие таковых их клали в могилу вместе с владельцами. Вот почему деревянные игрушечные мечи часто находят в культурном слое древнерусских городов. Удалось установить, что навершия игрушечных мечей по форме сходны с навершиями настоящих мечей, а потому игрушки часто датируются формой наверший по аналогии с настоящими мечами.

Большая серия деревянных игрушечных мечей, изготовленных обычно из сосны, была найдена в культурном слое Староладожского городища. Наиболее ранние из них имеют навершия в виде низкого треугольника и относятся к IХ-ХI вв. Здесь же найдены и игрушечные мечи с навершием в виде диска, относящиеся к XIII в. (Штакелъберг Ю.И., 1969. С. 252-254). Длина целого деревянного меча из Старой Ладоги - около 60 см, ширина рукояти деревянных мечей - около 5-6 см, соответствующая ширине ладони ребенка в возрасте 6-10 лет. Более трех десятков игрушечных деревянных мечей было найдено при раскопках в Новгороде в слоях X - первой половины XI в. В более поздних горизонтах они встречаются реже (Колчин Б.А., 1971. С. 52. Рис. 22) (табл. 80, 1-3, 6, 7). Несколько деревянных игрушечных мечей было найдено в Старой Руссе и Пскове (Гроздилов Г.П., 1962. С. 56). Четыре деревянных игрушечных меча были найдены при раскопках в Гродно (Воронин Н.Н., 1954. С. 64. Рис. 27, 6, 7), деревянные игрушечные мечи были найдены при раскопках Слонима и Орешка. Многочисленны находки деревянных игрушечных мечей и в польских городах (Гданьск, Колобжег и др.).

Копья. Не менее распространенным, чем мечи, видом оружия на Руси были копья. Детская игрушка в виде деревянного копья была найдена при раскопках в Старой Ладоге (Штакелъберг Ю.И., 1969. С. 252-254). У него цилиндрическая нижняя часть, изображающая втулку копья и миндалевидное в сечении перо (табл. 80, 72). Близкого вида настоящее железное копье было найдено в Приладожских курганах начала XI в (Бранденбург Н.Е., 1895. Табл. XI, 9. С. 63, 88, 118). Находки игрушечных копий есть и в Новгороде, но они плохо выделяются в силу примитивной формы изделия. Это просто заостреннные палки.

Кинжалы. При раскопках в Старой Руссе в 1972 г. была найдена редкой формы деревянная игрушка-кинжал.

Он фрагментирован. Полная длина его около 27-28 см. У игрушки брусчатой формы перекрестье и ромбовидной формы навершие. Стратиграфически этот предмет датируется XII в. Не исключено, что часть наверший деревянных игрушечных мечей, найденных в Новгороде и Старой Ладоге, на самом деле являются навершиями кинжалов (табл. 80, 11).

Ножи. При раскопках в Новгороде, Переяславле Рязанском, Старой Руссе найдены игрушечные ножи, вырезанные из одного куска дерева, обычно сучка. У них круглые в сечении рукояти и лезвие обычно длиной 5-6 см. Найденные ножи датируются преимущественно XII в. (Колчин Б.А., 1968. Табл. 80, 2) (табл. 80, 23, 24). Наряду с целиком деревянными игрушечными ножами были найдены миниатюрные (настоящие) ножики с длиною лезвия 1,5-4 см, в частности несколько таких ножей найдено в Старой Рязани, Новгороде, Пскове и других древнерусских городах.

Луки. Наряду с мечами, копьями и кинжалами как боевое оружие и орудие охоты использовали луки. На Руси они были сложной конструкции, склеенные из разных кусков дерева и костяных пластин. Естественны потому и многочисленные находки игрушечных луков простой конструкции, изготовленных из одного куска дерева. От них, впрочем, плохо отличимы луки, которыми пользовались для вращения лучковых сверл. Детские игрушки-луки делали из орешника, можжевельника, дуба. Несколько детских игрушечных луков "недомерков" было найдено при раскопках в Новгороде (Там же.); длина их обычно 50-60 см. В горизонте XII в. в Новгороде был найден почти целый игрушечный лук с выделенной средней частью (табл. 80, 15, 16). На утонченных концах его дуг сохранились зарубки для привязывания тетивы (Колчин Б.А., 1964. С. 18). Луки в Новгороде были найдены в слоях X и XIII вв.; обломок детского деревянного лука - в слое IX в. в Старой Ладоге. Его полная длина около 87 см, по форме он подражает сложному луку. Два детских деревянных лука были найдены в Белоозере (Голубева Л.А., 1973а. Рис. 32, 1). Известна находка простого деревянного лука с малого Торопецкого городища. Длина его 85 см. Известны также находки детских игрушечных луков из Пскова и Старой Руссы. Интересно, что игрушечные луки в слоях древнерусских городов после ХV-ХVI вв. почти не находят, к этому времени настоящие луки вышли из употребления.

Весьма многочисленны и находки целиком деревянных стрел к игрушечным лукам, обычно они вырезаны из сосны вместе с наконечниками и стрелой. По форме наконечников выделяют стрелы разных типов. Одни из них уплощенные, другие заостренные. На тыльной части стрелы нередко был вырез для тетивы (табл. 80, 10, 13, 14, 17, 18). Деревянные стрелы для игрушечных луков найдены в Гродно (Воронин Н.Н., 1954. С. 64. Рис. 27, 8, 9), Старой Ладоге, Торопце, Бресте, Полоцке, Минске, Москве и, конечно, Новгороде - здесь найдено несколько сот обломков игрушечных стрел (Колчин Б.А., 1968. С. 32). Длина полностью сохранившихся стрел к игрушечным лукам около 70 см. Оперения к игрушечным стрелам не полагалось.

Лошадки. При раскопках древнерусских городов встречаются и игрушки-лошадки, вырезанные из дерева. Они нескольких типов. Одни имеют вид палки, ее отогнутый верхний конец оформлен в виде головы коня, во рту которого - отверстие для поводьев. Сходство навершия палки у таких игрушек с головой коня иногда весьма отдаленное. Более десятка таких палок-лошадок, на которых скакали верхом, были найдены в Новгороде, в слоях ХI-ХIII вв. (Колчин Б.А., 1965. С. 18). Хорошо выполненная игрушка этого вида происходит из Старой Ладоги, из горизонта XI в. (табл. 80, 8).

Довольно часто при раскопках встречаются и обычные игрушки-коники разного размера и вида. Обычны профильные изображения лошадок. Много их было найдено при раскопках в Новгороде. Часть этих фигурок изображает оседланных лошадей. Очень выразительна найденная в Новгороде, в слое XI в., фигурка лошадки, выполненная в манере плоской резьбы на доске. Видно седло с высокой лукой. Нижняя часть игрушки утрачена. У других деревянных коников, найденных в Новгороде (табл. 80, 9, 21, 22, 29-31), хорошо моделирована голова животного. В нижней части тулова - обычно два отверстия. Максимальная длина фигурок - около 20 см. Часть их была, видимо, игрушками-каталками. В отверстия пропускались оси, на концах которых были колесики. Последние тоже найдены при раскопках. Очевидно, часть лошадок использовались как головки для игрушечных коней, у которых тулово имело вид короткого обрубка бревна на четырех деревянных ногах. При помощи дырок в нижней части корпуса коня головка привязывалась к тулову. Такие игрушки-кони были широко известны в русской этнографии до XIX в. Особенно распространенными были в XIII в. деревянные коники с треугольной формы туловом (Колчин Б.А., 1971. С. 47. Рис. 19. Табл. 38, 39). Кроме Новгорода, находки деревянных игрушек-коников известны из Старой Ладоги и Пскова.

Кнуты. Сравнительно редко при раскопках находят кнуты. Это палка длиной до 30 см с кольцевой зарубкой на конце. Сам кнут делали из кожи или палки. Такие кнуты нужны были для езды на лошади и для вращения кубарей - деревянных игрушек, тоже распространенных в домонгольское время. Рукояти игрушечных кнутов были найдены в Старой Ладоге, Новгороде и Белоозере, где они датируются ХI-ХIII вв. Наиболее распространенными были кнуты с кнутовищами длиной до 40 см.

Куклы. Довольно широко известны и деревянные куклы (табл. 80,25-28). В Новгороде в разных горизонтах культурного слоя найдено несколько десятков плоских и выполненных в объемной резьбе кукол размером 10-25 см. А.В. Арциховский отметил, что особенными художественными достоинствами они не отличались (Арциховский А.В., 1956. С. 36). Часть этих кукол имеет только деревянную основу фигуры, которую пеленали или одевали в зависимости от вкуса и возраста ребенка. Правда, игрушечные кукольные одежды в слоях домонгольского времени не находили ни разу.

Наиболее распространенными среди новгородских кукол являются антропоморфные фигуры с плохо обработанным плоским туловом. На лице фигур иногда изображали нос, глаза, рот. Ноги и руки у этих кукол отсутствуют. Наряду с плоскостными фигурками кукол известны и куклы с туловым объемным. Одна из них найдена при раскопках Полоцка (Штыхов Г.В., 1968. С. 254, 255); другая (подобная) - в Новгороде. Еще одна деревянная кукла найдена в Старой Ладоге, где она датируется XI в.

Последнюю группу кукол образуют человеческие фигурки, вырезанные из круглой в сечении палки. У них относительно хорошо моделированная голова, а остальная часть заготовки оставлена необработанной. Несколько таких кукол, видимо в древности запеленутых в тряпки, было найдено в Новгороде, и одна - при раскопках Смоленска. К ним относится и близкого вида фигурка, найденная в Старой Ладоге (Гродзилов Г.П., 1950. Рис. 4,5). У этой фигурки, как и у смоленской, рельефом переданы отчасти ноги. Еще одна такая кукла была найдена в Полоцке (Штыхов Г.В., 1968. С. 254), она оносит-ся к XIII в.

Кроме кукол, из дерева вырезали фигурки животных и птиц. Большая серия их происходит из Новгорода. Можно различить изображения голубей и кур (Колчин Б.А., 1971. С. 50. Табл. 41). Таких фигурок, по подсчетам Б.А. Колчина, в Новгороде было найдено около 100 шт. Резьбой передано оперение птиц. Часть из них крепили на палку. Почти все они датируются XII-XIII вв.

Кубари. Неоднократно в новгородских слоях Х-ХIV вв. и в других городах находили волчков-кубарей. Они имеют вид цилиндра с закругленным низом и небольшим углублением наверху. Часть их вырезана от руки, другие, в частности новгородские, сделаны на токарном станке и, видимо, являются ремесленным изделием. При помощи шнура кубарь вращали, поддерживая кнутиком. В Новгороде это была одна из излюбленных игрушек. По данным Б.А. Колчина, их здесь найдено не менее 700 образцов (Там же. С. 51. Табл. 42): Датируются они Х-ХIII вв. Есть и более поздние находки (табл. 80, 19, 20). Подобные кубари известны по раскопкам в Пскове, Старой Ладоге, Старой Руссе, Бресте, Витебске.

При раскопках встречаются и обычные деревянные волчки. Они, как правило, состоят из плоского диска диаметром 7-8 см, в центральное отверстие которого вставлялась заостренная книзу ось. Наиболее крупные волчки имели диски диаметром до 15-18 см. Такие диски от волчков были найдены в Новгороде, Старой Ладоге, Пскове, Белоозере, Смоленске. Толщина их от 8 до 25 мм.

Шары. В слоях домонгольского времени во многих древнерусских городах были найдены деревянные шары. По предположению Б.А. Колчина, часть из них предназначалась для игры в шар-мазло, во время которой шары загоняли в лунку примитивными клюшками. Большая часть найденных шаров вырезана вручную. Есть, однако, и немного таких шаров, выточенных на токарном станке. Шары эти в Новгороде залегают во всех горизонтах культурного слоя с X по XIV в. (табл. 80, 4). Игра в шар-мазло была распространена и на Московской Руси в XVI в. Диаметр старорусских шаров -5-12 см.

Санки. К детским игрушкам относятся и санки-салазки, детали которых найдены как в Новгороде, так и в Старой Ладоге. Их длина около 70 см. Полоз санок состоял из двух копыл, связанных поперечными отростками. Подобной конструкции детские салазки найдены в слоях ХI-ХIII вв. и в польских городах. В XII в. делали салазки другой конструкции - с массивными полозьями из заостренных досок.

Хлопушки. В домонгольское время на Руси широко были распространены хлопушки. Они состояли из деревянной трубки длиной до 20 см и поршня-стержня с ручкой. Такой конструкции хлопушки найдены в Новгороде и Старой Ладоге.

Свирели. В Новгороде же найдены и деревянные свирели-прямые флейты, которые, по-видимому, служили детскими игрушками. Это трубки со скошенным краем и щелевидным на нем отверстием. У одной из свирелей сверху были три отверстия - лада, у второй, по-видимому, четыре. Длина первой свирели 20 см, второй - 22,5 см. Первая относится к XV в., вторая датируется XII в. Б.А. Колчин, впрочем, полагает, что это не детские игрушки, а музыкальные инструменты (Колчин Б.А., 1968а. С. 37. Табл. 84, 1, 2). Близкой конструкции глиняная свирель найдена на городище Микульчин в Кировской области в слое домонгольского времени.

Кубики. Видимо, к детским деревянным игрушкам относятся и кубики, найденные при раскопках в Старой Ладоге и Новгороде в слоях Х-ХI вв. Длина их граней 3,5 см.

Лодки. Из дерева относительно редко делали лодочки: одна найдена в Новгороде, другая - в Гродно. У первой слегка уплощенное днище и приподнятые нос и корма.

Вертушки. Наконец, из дерева мастерили игрушки-вертушки. В Новгороде найдено около десятка таких вертушек, наиболее древние из которых относятся к XII в. У части из них в центре - отверстия, они крутились от ветра (табл. 80, 5). У других в центральное отверстие вставлялся деревянный стержень. При раскручивании его между ладонями игрушка поднималась в воздух. Подобная игрушка найдена в Старой Руссе (Медведев А.Ф., 1967а. С. 265-286).

Из дерева изготовляли также биты для игры в лапту, чижики и другие игрушки, но они маловыразительны и не составляют серий.

Из толстых слоев сосновой коры в Древней Руси делали только одну категорию игрушек - лодочки. Находки их многочисленны (табл. 81,1, 6, 11). Лодочки, вырезанные из коры, найдены при раскопках Давид городка в Белоруссии, они датируются ХII в. На корпусе игрушки видны две переборки. Несколько аналогичных лодочек найдено в Новгороде, преимущественно в слоях ХIII-ХIV вв. Большая игрушка-лодка из сосновой коры найдена в Берестье; длина ее около 26 см. В носовой части помещено отверстие для шнурка, есть основание для мачты. Несколько лодочек из коры найдено в Пскове, в постройке ХII в. Длина лодочек около 15 см; корма и нос игрушек заострены. XIII в. датируется лодочка, найденная в крепости Орешек, две - в Переяславле Рязанском (Монгайт АЛ., 1961. Рис. 75,9, 10. С. 182). Множество игрушек-лодочек из сосновой коры найдено в культурном слое польских городов (в Ополье, Гданьске).

Жужжалки. Плюсневые кости овцы и козы использовались как игрушки - "жужжалки". В середине костей просверливали два отверстия, через которые пропускались ремешки. С их помощью игрушку вращали, при этом кость начинала жужжать. Десятки таких "жужжа-лок" были найдены в культурном слое Новгорода, Пскова, Старой Рязани, Смоленска в слоях домонгольского времени.

Свистульки. Из трубчатых костей животных и птиц делали разного рода свистульки. Часть их с ладами, более крупные имеют вид настоящих флейт. Особо следует остановиться на обрезках костей с несколькими отверстиями, расположенными на одной высоте. Одни исследователи считают их свистками, причисляя к детским игрушкам, другие видят в них инструменты для ссучивания нитей. Серии таких предметов найдены на Старорязанском городище, они есть в Новгороде и Старой Ладоге, в Городске и Волковыске (Зверуго Я.Г., 1969. С. 153. Рис. 6,6), на Райковецком городище, две такие свистульки найдены в слое XI в. в Бресте, есть они в Киеве, Чернигове и Вышгороде.

Гораздо реже рог и кость использовали как основу для детских игрушек-кукол. При старых раскопках Торопца была найдена костяная кукла, вырезанная из рога лося, а при раскопках в Старой Ладоге - головка для такой куклы.

Мячи. Кожу использовали для изготовления лишь одной категории детских игрушек - мячей. Мячи обычно сшивали из трех кусков кожи - двух донцев и боковины; по швам делали подкладки из тонких кусков кожи, нередко швы обшивали бронзовой или серебряной проволокой. При изготовлении мячей применялся выворотный шов. Мячи набивали мохом, шерстью. При раскопках их находят во фрагментированном виде. Диаметр этих кожаных мячей варьировал от 2 до 15 см, видимо, ими играли в разные игры - от лапты до игры в мяч ногами. В Новгороде, в слоях Х-ХVI вв., найдено около 200 таких мячей. Производством игрушек этого рода, видимо, занимались ремесленники (Изюмова С.А., 1959. С. 216. Рис. 9); несколько кожаных мячей найдено в Пскове (Оятева Е.И., 1962. С. 94), много - в Бресте, есть они в Старой Ладоге, Старой Руссе и Москве (табл. 81, 26, 32).

Писанки, погремушки. Керамические поделки в форме яйца с гремящим камешком внутри - частая находка в городах и курганах Руси. Им посвящена значительная литература (Рыбаков Б.А., 1948. С. 362; Макарова Т.И., 1966. С. 141-145; 1967. С. 42-45, Табл. XIV, 8-10, 11-17). Писанки формировали из обычной гончарной глины ленточным способом и после обжига покрывали непрозрачной поливой бурого или зеленого цвета. Затем на писанку, закрепленную на неподвижном стержне, наносили роспись поливой другого цвета (табл. 81, 37-41).

На территории Древней Руси найдено более 70 писанок. Все они делятся на две группы, различающиеся качеством поливы фона. В первую группу входят писанки, покрытые буро-черной поливой с металлическим блеском, похожим на блеск гематита. Желтая или зеленая роспись образует узоры в виде фигурных скобок, беспорядочных полос или в виде простой полосы, опоясывающей писанку пять-шесть раз.

Вторая группа объединяет писанки, поверхность которых без металлического блеска, с фоном бурокоричневого, зеленого, реже желтого цвета и росписью, выполненной желтой, зеленоватой, реже коричневой поливой. Роспись на них, как и на писанках первой группы, чаще всего - фигурными скобками, но встречаются прямые или беспорядочные полосы.

Спектральные анализы поливы показали, что различие между писанками первой и второй групп отражает существенную разницу процесса их изготовления. Полива писанок первой группы относится к свинцово-кремнеземным стеклам с повышенным содержанием титана. Металлический блеск обусловлен выпадением свинца в процессе восстановительного обжига, окраска фона вызвана окисью железа.

Полива писанок второй группы принадлежит к свинцово-известковым стеклам. Значительное содержание окиси меди придавало ей зеленый цвет, а окись железа делала ее темной и полупрозрачной, что свидетельствует о том, что мастерские, выпускавшие эти изделия, находились в разных ремесленных центрах. Это подтверждает и топография писанок обеих групп: первая группа тяготеет к северным областям Руси, вторая - к южным.

При попытках локализации центров, где могли изготовлять писанки, следует учитывать, что большинство писанок первой группы найдены в Новгороде. Не случайно, что именно в этом городе находят бусы с металлическим блеском фона и росписью скобками, очень похожие на писанки. Вероятно, именно в Новгороде производили нарядные писанки первой группы. Не исключено, что их делали и в Рязани, где в горне для обжига поливной керамики был найден обломок писанки (МонгайтАЛ., 1955. С. 112, 127).

Более уверенно можно говорить о месте изготовления писанок второй группы. Они покрыты той же поливой, которую использовали при производстве поливных плиток, украшавших первые киевские храмы - Десятинную церковь и Софию. Вполне вероятно поэтому предположение Б.А. Рыбакова, что производство писанок возникло в Киеве (Рыбаков Б.А., 1948. С. 362).

XI век был временем максимального распространения писанок. С середины XII в. они (судя по новгородским данным) уже выходят из употребления, в XII-XIII вв. они встречаются уже как пережиток. Широкое использование писанок совпадает по времени с распространением амулетов в виде привесок-коньков и миниатюрных бытовых предметов. По утвердившемуся среди специалистов мнению, писанки имели отношение к языческим верованиям. Поэтому весьма вероятно, что одновременное исчезновение амулетов и писанок, скорее всего, - следствие активизации борьбы христианства с язычеством в XII в.

Всадники. Очень распространенной на Руси игрушкой был сидящий верхом на лошади всадник. Эти как неполивные, так и покрытие поливой зеленого цвета статуэтки находят обычно в сильно фрагментированном виде. Центр или центры производства этих игрушек - южнорусские города, большинство находок именно оттуда (табл. 81,16, 17, 24, 25, 28-30). Статуэтки - это лошадь с гривой, иногда с седлом и упряжью, всадники обычно бородатые, в шлеме или в высокой шапке с опушкой. Фрагменты игрушки этого вида найдены в Киеве, на Ленковицком поселении (Малевская М.В., Раппопорт П.А., Тимощук В.А., 1970. С. 119. Рис. 8,9), в Галиче в урочище Базар, в Белоозере (Голубева Л.А., 1973а. Рис. 61, 12), в слое ХII-ХIII вв., в Изяславле при раскопках М.К, Каргера, в Драгочине, Волковыске, Старой Рязани, Вышгороде, Гродно, Пинске, Воине. Кроме того, найдены поливные игрушки, изображающие конников без всадников, - в Галиче, Новгороде, Киеве. И те и другие игрушки фактически являются статуэтками. Они сравнительно небольших размеров и не имеют полости внутри (табл. 81, 31).

С известной долей вероятности к игрушкам можно отнести поливную фигурку, изображающую сидящего на бочке человека, найденную при раскопках М.К. Картером в Изяславле, в слое ХII-ХIII вв. (табл. 81, 33). Известны серии игрушек, сделанных более примитивно из горшечной глины (видимо, не ремесленниками) и обожженных в обычной печи. Так, на городище Масковцы Витебской области были найдены вылепленные из глины лошадки и человеческая фигурка, сформованные очень неумело. Особняком стоит игрушка-лошадка с Екимауцкого городища в Молдавии (X - начало XI в.): вместо хвоста у нее кольцо, а на спине наколы.

Птички-свистульки и птички-погремушки. Сравнительно редко в слоях домонгольского времени находят такой вид глиняной игрушки, как птички-свистульки. Одна из них происходит из кургана у с. Апонитищи Зарайского района Московской области (табл. 81,5, 7,13) (Монгайт АЛ., 1961. С. 241. Рис. 107). Она найдена в насыпи над впускным погребением (датируется ХII-ХIII вв.), сделана из серой глины и покрыта зеленой поливой. Примерно такая же птичка-свистулька, но неполивная найдена в Старой Ладоге и подобная ей - в Старой Рязани. Очевидно, птички-свистульки на Руси появились довольно рано, еще в домонгольское время.

Среди птичек-погремушек (табл. 81, 2, 3, 8) особенно интересна птичка, найденная в Мстиславе (Макарова Т.М., 1967. Табл. XIV, 18). Она покрыта коричневой поливой, с подглазурной росписью (табл. 81, 12). Похоже, эта птичка-уточка сделана теми же мастерами, что изготовляли поливные яички-погремушки, украшенные цветной поливой. Еще одна поливная уточка-погремушка найдена в Полоцке (Штыхов Г.В., 1975. Рис. 18, 8). В Новгороде на Славенском конце открыта мастерская, где делались такие игрушки. На территории сруба, сгоревшего до 1337 г., найдена серия незаконченных, бракованных игрушек-птичек, полых внутри и частично покрытых желтой и коричневой поливой (Арциховский А.В., 1947а. С. 130-132).

Посуда. Основную массу глиняных игрушек составляют большие серии игрушечной посуды, которую постоянно находят при раскопках древнерусских поселений домонгольского времени (табл. 81, 35, 36, 43, 44, 50-59). Это разных типов горшки, кувшинчики, сковородки, даже миниатюрные глиняные светильники. Часть этой посуды изготовлена вручную, но основные серии составляют сосудики, изготовленные гончарами. Игрушечную посуду делали как из обычной горшечной глины, так и из светложгущейся. Среди игрушечных сосудов есть и поливные. Игрушечная глиняная посуда копирует формы столовой и кухонной керамики того времени. Высота игрушечных сосудов обычно от 1 до 5 см. Изготовляли из глины и редкой формы игрушки. Так, на Екимауцком селище в Молдавии найден глиняный сапожок (табл. 81, 34), а в курганной группе у д. Замошье в Витебской области - глиняное ведерко с ушками для ручки и четырьмя рядами линейного орнамента, имитирующего обручи. Курган относится к XI в. (Сергеева З.М., 1973. С. 368).

В культурном слое Новгорода, Старой Рязани, Город-ца на Волге (Медведев А.Ф., 1968. Рис. 7, 19-20) и особенно Пскова часто находят большие серии глиняных шариков из обожженной глины. Диаметр их от 0,7 до 2 см. Одни исследователи называют эти изделия детскими игрушками, другие полагают, что эти шарики от пращи, которая была сравнительно широко распространена. На Руси в домонгольское время в качестве игрушек использовали различные миниатюрные копии бытовавших предметов, например известна находка большой серии железных топориков малых размеров. Серия игрушечных железных топориков найдена в Новгороде, обломок железного топорика происходит из Киевского некрополя. При исследовании городища Зимно в Львовской области была найдена уменьшенная копия плотницкого топора с широким лезвием. Близкого вида игрушечный железный топорик найден в Новогрудке (табл. 81,4,10,15).

При раскопках в Орешке в культурном слое домонгольского времени найден игрушечный бронзовый кистень. Длина игрушки вместе с петлей для его привешивания около 3,5 см (Кирпичников А.Н., 1980. Рис. 28, 3). Автор раскопок относит находку к XVI в. (табл. 81, 27). Приведенный обзор древнерусской игрушки домонгольского времени свидетельствует о многообразии ее ассортимента и качества. Часть перечисленных игрушек производили мастера-ремесленники, другую часть - родители детей, третью - сами дети. Игрушки способствовали развитию определенных навыков у детей, заменяя ребенку настоящие орудия труда, образцы вооружения, приобщая их к занятиям взрослых.

Табл. 80. Деревянные игрушки XI-XIII вв. (составлена Р.Л. Розенфелъдтом)

1 - игрушечный меч. Старая Ладога; 2 - игрушечный меч. Псков; 3 -игрушечный меч. Новгород; 4 - деревянный шар. Старая Русса; 5 -вертушка. Новгород: 6 - деревянный меч. Новгород; 7 - деревянный меч. Новгород; 8 - игрушка-коник. Старая Ладога; 9 - игрушка-коник. Новгород; 10 - стрела. Новгород; 11 - кинжал. Старая Русса; 12 - копье. Старая Ладога; 13 - стрела. Старая Русса; 14 - стрела. Старая Русса; 15-лук. Новгород; 16 - лук. Новгород; 17-стрела. Новгород; 18-стрела. Новгород; 19 - кубарь, Новгород; 20 - кубарь. Новгород; 21 -коник. Новгород; 22 - коник. Новгород; 23 - нож с рукоятью. Старая Русса; 24 -нож с рукоятью. Новгород; 25-28- куклы. Новгород; 29,31 - коники. Новгород

Табл. 81. Русская игрушка ХI-ХIV вв. (составлена Р.Л. Розенфелъдтом)

1 - лодочка. Брест; 2 - птичка-погремушка. Новгород; 3 - птичка-погремушка. Москва; 4 - топорик. Новогрудок; 5 - птичка-свистулька. Зарайские курганы; 6 - лодочка. Новгород; 7 - птичка-погремушка. Беница; 8 - птичка-погремушка. Новгород; 9 - птичка. Полоцк; 10 -топорик. Новгород; 11 - лодочка. Переяславль Рязанский; 12 - птичка. Мстиславль; 13 - птичка-свистулька. Холмск; 14 - астрагал орнаментированный. Галич; 15 - топорик. Зимно; 16 - фигурка человека. Дрогичин; 17-фигурка человека. Галич; 18-головка овцы. Дешевка; 19 - пряслице-игрушка. Любеч; 20 - хлебец. Старая Рязань; 21 - хлебец. Новгород; 22 - хлебец. Старая Рязань; 23 - фигурка человека. Старая Ладога; 24 - фигурка человека. Киев; 25 - лошадка. Галич; 26 - мяч. Новгород; 27 - кистень. Орешек; 28 - фигурка человека. Старая Рязань; 29 - фигурка человека. Старая Рязань; 30 - лошадка. Пинск; 31 - лошадка. Екимауцы; 32 - мяч. Старая Русса; 33 - водовоз. Изяславль; 34 - туфель. Екимауцы; 35 - сосудик. Новгород; 36 - сосудик. Алчедар; 37 - писанка. Гочевская курганная группа; 38 - писанка. Влазовичинская курганная группа; 39 - писанка. Плиснеск; 40 - писанка. Новгород; 41 - писанка. Пировы городища; 42 - погремушка. Киев; 43 - сосудик. Новгород; 44 - мисочка. Новгород; 45 - олень. Новогрудок; 46 - погремушка. Волковыск; 47 - погремушка. Волковыск; 48 - погремушка. Гор. Донец; 49 - погремушка. Новгород; 50 - сосудик. Псков; 51 - ведерко. Витебская обл.; 52 - сковородка. Екимауцы; 53 -миска. Киев; 54 - горшок. Киев; 55 - горшок. Новгород; 56 - горшок. Старая Рязань; 57 - горшок. Новгород; 58 - горшок. Новгород; 59 -горшок. Псков. 1,6,11 - сосновая кора; 2, 3. 5, 7-9, 12, 13, 16-18, 20-25, 28-31, 33-59 -глина; 4, 10, 15 - железо; 14 - кость; 26, 32 - кожа; 19 - камень; 27 –бронза

По материалам книги «Древняя Русь. Быт и культура» под редакцией Б.А. Рыбакова

Русская Цивилизация

Россия – страна спортивная. Мы освоили за короткое время десятки видов спорта, стяжав себе мировую славу. Но при этом забыли свои исконные игры, в которые играли многие поколения наших предков.

Городки

Русский вариант гольфа. Если бы мы более ревностно относились к своему наследию, то, возможно, уже сегодня российские бизнесмены обсуждали свои сделки не на поле для гольфа, а за игрой в городки.

Смысл этой игры в том, чтобы выбить броском деревянной биты фигуры-мишени (складывающиеся из деревянных столбиков – «городков») за черту игрового поля – «города». В историческом романе «Князь Серебряный» А. Н. Толстой пишет, что в городки с удовольствием играли русские бояре времен Ивана Грозного. «Как, бывало, начнут ребята в городки играть, беда той стороне, что супротив тебя! - хвалится в романе воевода Морозов. - Разлетишься, словно сокол ясный, да как расходится в тебе кровь молодая…» Точную дату появления городков определить сложно.

Упоминание «чушек», как еще называли эту игру, можно найти и в сказках, и в старинных легендах, и в летописях Древней Руси. Признанными мастерами городков были Петр I, Александр Суворов, Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Кстати, в СССР городки были настоящим культом: редкий стадион или предприятие не имели своей городошной площадки.

Сегодня городки являются уделом преданных энтузиастов, однако, кто знает, что будет через лет 5. Ведь достаточно российскому президенту вместо бадминтонной ракетки или горных лыж пару раз показаться с городошной битой в руках, и уже через некоторое время городки возвратят себе свою культовость.

Лапта

Наверняка все знают, что лапта – это русский вариант американского бейсбола или английского крикета. Хотя, может быть, это они являются версией лапты. Ведь в нее играли русские еще до принятия христианства. Любопытно, что викинги, часто гостившие у родственников в Руси, переняли игру и пытались ее культивировать в Норвегии. Инвентарь для игры в лапту - деревянные биты и войлочные мячи - были найдены на раскопках Великого Новгорода, датируемых XIV веком.

Ни один праздник на Руси без игры в лапту, наряду с кулачными боями, не обходился. Играл в лапту и Петр I, играли солдаты и офицеры Преображенского и Семеновского полков.

Русский писатель Александр Куприн, поклонник лапты, писал: «Эта народная игра одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужна находчивость глубокое дыхание, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места. Я усердно рекомендую эту родную русскую игру…»

В лапту играют на ровной площадке примерно 30 на 70м. две команды по 5-12 человек. Одна команда считается «бьющей», другая – «водящей». После удачного удара битой по мячу игрок бьющей команды старается добежать до конца поля, где находится «дом», и затем вернуться обратно. Каждый игрок, совершивший такой успешный пробег, приносит команде одно очко. Если его «осалят» мячом, то команда бьющих идет водить в поле.

Чиж

Чиж не так известен, как городки и лапта, однако это нисколько не умаляет зрелищности это вида спорта. Игра напоминает лапту.

Для того, чтобы сразиться в эту игру, вам понадобятся «чижик» - круглая палочка длиной 10 - 15 см и диаметром 2-3 см, заостренная с обоих концов, а также лапта - дощечка длиной 60-80 см, один конец которой обтесан, чтобы было удобнее держать в руке.

На площадке чертят квадрат 0,5-1,0 м (чем больше площадка, тем больше квадрат). На середину квадрата (дома) кладут «чижик». Один игрок - бьющий, остальные - ловчие, которые отходят к краю площадки и встают в цепочку по одному, договорившись, кто за кем будет ловить «чижик».

Бьющий ударяет ребром лапты по концу чижика, заставляет его взлететь в воздух, а вторым ударом старается отбить его подальше в поле. Ловчий старается поймать «чижик». Если это ему удается, то он получает одно очко и право быть бьющим, а прежний бьющий становится в цепочку последним. Если же ловчий не поймает «чижик», то он должен с места его падения забросить «чижик» в дом, а бьющий отбивает его лаптой. Если ловчий забросит «чижик» в дом, то получает одно очко, если нет, то бьющий опять подбивает «чижик» и отбивает его в поле, а ловчий опять ловит.

Клюшкование

Сегодня мы знаем это вид спорта под тремя именами: «хоккей с мячом», «русский хоккей», «бенди». Наши предки знали эту игру под более понятным названием – «клюшкование».

Эта игра известна с X века. В разных местностях она называлась по разному: в северных областях - «загон», в районе реки Вятки – «погоня», на Урале – «свинка», в других районах – «шарение», «котел», «догон», «юла», «козий рог», «клюшкование», «клюшки» и т.д.

В начале XVIII в. в хоккей играли практически повсеместно, и эти игры привлекали всегда многочисленных зрителей. Число игроков в команде строго ограничивалось. Появились железные коньки. Их привез из Голландии Петр I, и одними из первых ими воспользовались «клюшники». По зрелищности «клюшкование» не уступает ни хоккею, ни футболу. И, возможно, мы увидим хоккей с мячом на Олимпиаде 2018 года.

Пекарь

На асфальте рисуют маленький круг и ставят в него консервную банку. От банки отмеряют шаги и чертят несколько линий. Каждый игрок находит себе довольно длинную палку. Выбирается «пекарь».

«Пекарь», тоже с палкой, караулит банку. А игроки должны по очереди своими палками выбить банку из круга. Начинают все с «валета», потом переходят на «даму» и так далее. Если палка в банку не попала, то остается лежать там, куда упала. Бросает следующий игрок.

Предположим, он тоже не попал, его палка тоже остается лежать. Когда, наконец, кто-то банку все-таки сбивает, то «пекарь» должен как можно скорее поставить ее на место. А все бросаются к своим палкам.

Как только банка установлена, «пекарь» палкой начинает отгонять игроков от их палок. До кого он дотронется - тот выходит из игры. Кто подобрал свою палку, переходит на следующую линию. Если «пекарь» увлекся погоней, то тот, кто уже поднял свою палку, может опять запулить банку подальше. Тогда «пекарь» прекращает преследование и бежит за банкой.

Когда все палки подобраны, игра продолжается. Один раз спрятаться от «пекаря» можно за своей чертой.

Коняшки

Коняшки – это такой древнеславянский вариант поло. Только роли коней здесь выполняют люди, клюшки заменяют руки, а мячи – другие «всадники».

Игроки разделяются на два «войска». Каждое «войско», в свою очередь, состоит из «всадников» и «коней». Всадниками обычно выступали девушки, забиравшиеся на спины парней. Задача игроков проста – вывести из равновесия другую пару.

Выигрывает пара, дольше всех устоявшая на ногах. Официальных состязаний не проводится, но в будущем все возможно.

Вышибалы

Наверно, с этой игрой знакомо большинство читателей. Кто из нас в детстве не ловил свечи и ловко не перепрыгивал мяч?

На самом деле, это забава была известна на Руси со времен первых Рюриковичей. Зародилась она в военных дружинах, а потом уже пошла в народ, пока не стала любимым детским развлечением.

Забавно, что американский аналог вышибал «доджбол» очень модный вид спорта. Существует даже Федерация доджбола в России, которая участвует в международных соревнованиях. Поэтому через пару десятилетий, возможно, и здесь появятся олимпийские чемпионы.

-

Проповеди митрополита Варсонофия

Проповеди митрополита Варсонофия

-

«Комплексный подход к работе учителя – логопеда и педагога – психолога с детьми, имеющими речевые нарушения Характеристика изменений в

образовательном процессе

«Комплексный подход к работе учителя – логопеда и педагога – психолога с детьми, имеющими речевые нарушения Характеристика изменений в

образовательном процессе

-

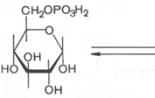

Бескислородное окисление глюкозы включает два этапа

Бескислородное окисление глюкозы включает два этапа

-

Иисус навин кто он. Иисус сын навин. Вхождение в Землю Обетованную

Иисус навин кто он. Иисус сын навин. Вхождение в Землю Обетованную