Кто входит в состав славянских народов. Западные славяне: история, народы, культура и религия. Территория западных славян

СЛАВЯНЕ, крупнейшая в Европе группа родственных народов. Общая численность славян около 300 млн. человек. Современные славяне подразделяются на три ветви: восточные (русские, украинцы, белорусы), южные (болгары, сербы, черногорцы, хорваты, словенцы, боснийцы-мусульмане, македонцы) и западные (поляки, чехи, словаки, лужичане). Говорят на языках славянской группы индоевропейской семьи. Происхождение этнонима славяне недостаточно ясно. По-видимому, он восходит к общеиндоевропейскому корню, смысловым содержанием которого является понятие «человек», «люди», «говорящие». В таком значении этноним славяне зарегистрирован в ряде славянских языков (в том числе в древено-полабском языке, где «славак», «цлавак» означало «человек»). Этот этноним (средние словенцы, словаки, словинцы, словени новгородские) в различных модификациях чаще всего прослеживается на периферии расселения славян.

Вопрос об этногенезе и так называемой прародине славян остаётся дискуссионным. Этногенез славян, вероятно, развивался поэтапно (протославяне, праславяне и раннеславянская этнолингвистическая общность). К концу 1-го тысячелетия нашей эры складывались отдельные славянские этнические общности (племена и союзы племён). Этногенетические процессы сопровождались миграциями, дифференциацией и интеграцией народов, этнических и локальных групп, ассимиляционными явлениями, в которых принимали участие различные, как славянские, так и неславянские, этносы в качестве субстратов или компонентов. Возникали и менялись контактные зоны, для которых были характерны этнические процессы разного типа в эпицентре и на периферии. В современной науке наибольшее признание получили взгляды, согласно которым славянская этническая общность первоначально складывалась в ареале либо между Одером (Одрой) и Вислой (одерско-висленская теория), либо между Одером и Средним Днепром (одерско-днепровская теория). Лингвисты полагают, что носители протославянского языка консолидировались не позднее 2-го тысячелетия до нашей эры.

Отсюда началось постепенное продвижение славян в юго-западном, западном и северном направлениях, coвпадающее в основном с заключительной фазой Великого переселения народов (V-VII века). При этом славяне вступали во взаимодействие с иранскими, фракийскими, дакскими, кельтскими, германскими, балтскими, финно-угорскими и другими этническими компонентами. К VI веку славяне заняли придунайские территории, входившие в состав Восточной Римской (Византийской) империи, около 577 пересекли Дунай и в середине VII века расселились на Балканах (Мёзия, Фракия, Македония , бульшая часть Греции , Далмация, Истрия), проникнув частично в Малую Азию. Одновременно в VI веке славяне, освоив Дакию и Паннонию, достигли приальпийских районов. Между VI-VII веками (в основном в конце VI века) другая часть славян расселилась между Одером и Эльбой (Лабой), перейдя частично и на левобережье последней (так называемый Вендланд на территории Германии). С VII-VIII веков происходит интенсивное продвижение славян и в центральные и северные зоны Восточной Европы. В результате в IX-X вв. сложился обширный ареал славянского расселения: от Северо-Востока Европы и Балтийского моря до Средиземноморья и от Волги до Эльбы. Вместе с этим происходил распад праславянской этнолингвистической общности и формирование на основе локальных прадиалектов славянских языковых групп и позже - языков отдельных славянских этносоциальных общностей.

Античные авторы I-II веков и византийские источники VI-VII веков упоминают славян под разными именами, то называя их обобщённо венедами, то выделяя среди них антов и склавинов. Не исключено, однако, что подобные названия (особенно «венеды», «анты») употреблялись для обозначения не только собственно славян, но и соседних или связанных с ними других народов. В современной науке местопребывание антов обычно локализуют в Северном Причерноморье (между Северским Донцом и Карпатами), а склавинов трактуют как их западных соседей. В VI веке анты совместно со склавинами участвовали в войнах против Византии и частично осели на Балканах. Этноним «анты» исчезает из письменных источников в VII веке. Возможно, что он отразился в более позднем этнониме восточно-славянского племени «вятичи», в обобщённом обозначении славянских групп на территории Германии - «венды». Начиная с VI века византийские авторы всё чаще сообщают о существовании «Славиний» («Славий»). Их возникновение зафиксировано в разных концах славянского мира - на Балканах («Семь родов», Берзития у племени берзитов, Драгувития у драгувитов и др.), в Центральной Европе («государство Само»), у восточных и западных (в том числе поморских и полабских) славян. Это были непрочные образования, возникавшие и вновь распадавшиеся, менявшие территории и объединявшие различные племена. Так, государство Само, сложившееся в VII веке для защиты от аваров, баварцев, лангобардов, франков, объединяло славян Чехии , Моравии, Словакии , Лужиц и (частично) Хорватии и Словении . Возникновение «Славиний» на племенной и межплеменной основах отразило внутренние перемены древнеславянского общества, в котором шёл процесс образования имущей верхушки, а власть племенных князей постепенно перерастала в наследственную.

Появление государственности у славян относится к VII-IX векам. Датой основания Болгарского государства (Первое Болгарское царство) считается 681. Хотя в конце X века Болгария попала в зависимость от Византии, как показало дальнейшее развитие, болгарская народность к этому времени уже обрела устойчивое самосознание. Во второй половине VIII - первой половине IX вв. происходит становление государственности у сербов, хорватов, словенцев. В IX веке складывается древнерусская государственность с центрами в Старой Ладоге, Новгороде и Киеве (Киевская Русь). К IX - началу X вв. относится существование Великоморавской державы, имевшей большое значение для развития общеславянской культуры, - здесь в 863 началась просветительская деятельность создателей славянской письменности Константина (Кирилла) и Мефодия, продолженная их учениками (после разгрома православия в Великой Моравии) в Болгарии . В пределы Великоморавского государства в пору его наивысшего расцвета входили Моравия, Словакия , Чехия , а также Лужицы, часть Паннонии и словенских земель и, по-видимому, Малой Польши . В IX веке возникает Древнепольское государство. Одновременно протекал процесс христианизации, причём большинство южных славян и все восточные славяне оказались в сфере греко-православной церкви, а западные славяне (включая хорватов и словенцев) - римско-католической. У части западных славян в XV-XVI веках возникли реформационные движения (гусизм, община чешских братьев и др. в Чешском королевстве, арианство в Польше , кальвинизм у словаков, протестантство в Словении и др.), в значительной мере подавленные в период контрреформации.

Переход к государственным образованиям отразил качественно новую ступень этносоциального развития славян - начало формирования народностей.

На характер, динамику и темпы складывания славянских народностей определяющее влияние оказали факторы социальные (наличие «полных» или «неполных» этносоциальных структур) и политические (наличие или отсутствие собственных государственно-правовых институтов, стабильность или подвижность границ ранних государственных образований и т. п.). Политические факторы в ряде случаев, особенно на начальных этапах этнической истории, приобретали решающее значение. Так, дальнейший процесс развития великоморавской этнической общности на базе входивших в состав Великой Моравии моравско-чешских, словацких, паннонских и лужицких племён славян оказался невозможным после падения этого государства под ударами венгров в 906. Произошёл разрыв экономических и политических связей указанной части славянского этноса и его административно-территориальное разобщение, что создало новую этническую ситуацию. Наоборот, возникновение и упрочение на востоке Европы Древнерусского государства явилось важнейшим фактором дальнейшей консолидации восточнославянских племён в сравнительно единую древнерусскую народность.

В IX веке земли, населённые племенами - предками словенцев, были захвачены германцами и с 962 стали частью Священной Римской империи, а в начале X века предки словаков после падения Великоморавской державы были включены в состав Венгерского государства. Несмотря на длительное сопротивление германской экспансии, основная часть полабских и поморских славян лишилась независимости и подверглась насильственной ассимиляции. Несмотря на исчезновение у этой группы западных славян собственной этнополитической базы, отдельные группы их в разных регионах Германии сохранялись длительное время - до XVIII века, а в Бранденбурге и под Люнебургом даже до XIX века. Исключение составили лужичане, а также кашубы (последние в дальнейшем вошли в состав польской нации).

Приблизительно в XIII-XIV веках болгарская, сербская, хорватская, чешская и польская народности начали переходить к новой фазе своего развития. Однако этот процесс у болгар и сербов был прерван в конце XIV века османским нашествием, в результате которого они на пять столетий потеряли независимость, а этносоциальные структуры этих народностей были деформированы. Хорватия ввиду опасности извне в 1102 признала власть венгерских королей, но сохранила автономию и этнически хорватский господствующий класс. На дальнейшее развитие хорватской народности это оказало позитивное воздействие, хотя территориальное разобщение хорватских земель привело к консервации этнического регионализма. К началу XVII века польская и чешская народности достигли высокой степени консолидации. Но в Чешских землях, включённых в 1620 в состав габсбургской австрийской монархии, вследствие событий Тридцатилетней войны и политики контрреформации в XVII веке в этническом составе правящих слоёв и горожан произошли существенные перемены. Хотя Польша до разделов конца XVIII века сохраняла независимость, общая неблагоприятная внутри- и внешнеполитическая обстановка и отставание в экономическом развитии тормозили процесс формирования нации.

Этническая история славян в Восточной Европе имела свои специфические особенности. На консолидацию древнерусской народности оказали воздействие не только близость культуры и родственность диалектов, которыми пользовались восточные славяне, но и сходство их социально-экономического развития. Своеобразие процесса формирования отдельных народностей, а позже - этносов у восточных славян (русские, украинцы, белорусы) заключалось в том, что они пережили стадию древнерусской народности и общей государственности. Их дальнейшее формирование было следствием дифференциации древнерусской народности на три самостоятельных близкородственных этноса (XIV-XVI века). В XVII-XVIII веках русские, украинцы и белорусы вновь оказались в составе одного государства - России , теперь уже как три самостоятельных этноса.

В XVIII-XIX веках восточнославянские народности перерастают в современные нации. Процесс этот протекал у русских, украинцев и белорусов в различном темпе (наиболее интенсивном - у русских, наиболее замедленном - у белорусов), что обусловливалось своеобразными историческими, этно-политическими и этнокультурными ситуациями, которые переживал каждый из трёх народов. Так, для белорусов и украинцев важную роль сыграла необходимость противостоять полонизации и мадьяризации, неполнота их этносоциальной структуры, образовавшаяся в результате слияния собственных верхних социальных слоёв с верхними социальными слоями литовцев, поляков, русских и др.

У западных и южных славян становление наций, при некоторой асинхронности исходных рубежей этого процесса, начинается во второй половине XVIII века. При формационной общности, в стадиальном отношении между регионами Центральной и Юго-Восточной Европы существовали различия: если у западных славян этот процесс в основном завершается в 60-х годах XIX века, то у южных славян - после освободительной русско-турецкой войны 1877-78.

Вплоть до 1918 поляки, чехи и словаки входили в состав многонациональных империй, и задача создания национальной государственности оставалась нерешённой. В то же время политический фактор сохранял в процессе становления славянских наций своё значение. Закрепление независимости Черногории в 1878 создало основу для складывания в дальнейшем черногорской нации. После решений Берлинского конгресса 1878 и изменения границ на Балканах вне пределов Болгарии оказалась бульшая часть Македонии , что в последующем привело к формированию македонской нации. В начале XX века, а особенно в период между первой и второй мировыми войнами, когда западные и южные славяне обрели государственную независимость, этот процесс, однако, был противоречивым.

После Февральской революции 1917 предпринимались попытки создания украинской и белорусской государственности. В 1922 Украина и Белоруссия вместе с другими советскими республиками были учредителями СССР (в 1991 они объявили себя суверенными государствами). Утвердившиеся в славянских странах Европы во второй половине 1940-х годов тоталитарные режимы с господством административно-командной системы оказывали деформирующее воздействие на этнические процессы (нарушение прав этнических меньшинств в Болгарии , игнорирование руководством Чехословакии автономного статуса Словакии , обострение межэтнических противоречий в Югославии и т. д.). Это явилось одной из важнейших причин общенационального кризиса в славянских странах Европы, который привёл здесь, начиная с 1989-1990 гг., к существенным изменениям социально-экономической и этнополитической ситуации. Современные процессы демократизации социально-экономической, политической и духовной жизни славянских народов создают качественно новые возможности для расширения межэтнических контактов и культурного сотрудничества, имеющих прочные традиции.

Одной из самых крупнейших культурных, языковых и национальных общностей практически всех народов Европы являются славяне. Если рассматривать происхождение названия, то стоит уточнить, что ученные разделяют его происхождение на несколько вариантов. В первом слово «славяне» происходит от «слово», то есть от народности, говорящей на одном понятном, доступном им языке и другие для них были немыми, недоступными, непонятными, чужими.

Другой существующий вариант происхождения названия говорит о «очищении или омовении», что предусматривает происхождение от народности, проживающей вблизи реки.

Не менее популярная теория рассказывает о том, что «славяне» произошли от названия первой общины народа, что и дало распространение этому слову по другим территориям в процессе эмиграции, особенно при Великом переселении.

Сегодня насчитывается около 350 млн славян по всем территориям различных государств на Западной, Южной и Восточной областях Европы, что и дало им разделение на разновидности. Так же славянские общины частично находятся и на территории современной Центральной Европы, некоторых частях Америки и на небольших территориях всей .

Самую большую численность славян составляют русские и значение этой цифры около 146 млн человек, второе место по численности занимают поляки, которых на сегодняшний день специалисты насчитывают около 57 с половиной млн человек, а третье место заняли украинцы с цифрой составляющей около 57 млн человек.

На сегодняшний день славян характеризуют только как единую языковую семью, которых частично объединяет религия, некоторые культурные ценности и прошлое единство всего славянского народа. К сожалению не сохранились явные древности, упоминания и реликвии. Можно только лишь почувствовать все единство в фольклоре, летописях и былинах, которые для многих народов актуальны и сегодня.

Восточные славяне

Русские

Русские — как самостоятельный народ всей славянской общности они появились в 14-18 веке. Основным центром образования всего русского народа считается Московское государство, которое с момента создания объединяло территории земель Дона, Оки, и Днепра. После, расширяя границы и завоевывая новые территории, оно расширилось и заселилось до побережья Белого моря.

Углубляясь в историю быта важно отметить местоположение русских поселений. Чаще всего это влияло и на уровень жизни и их быт. Преимущественно люди занимались скотоводством, земледелием, сбором даров природы, особенно лечебных трав, и рыболовством. Ранние народы обрабатывали металл и дерево, что помогало в строительстве и быту. Так же они занимались торговлей, расширяя пути.

Украинцы

Украинцы — первое упоминание слова «украинцы» появилось приблизительно в конце 12 века. До 17 века народность располагалась преимущественно на степной территории окраины Руси, в Запорожской Сечи, но из-за усиленного натиска католической Польши украинцам пришлось бежать на территорию Слободской Украины. Примерно в 1655-1656 году Левобережная Украина объединилась с русскими территориями и только в 18 веке это сделала и Правобережная Украина, что определило ликвидацию Запорожской Сечи и расселению украинцев вплоть до устья Дуная.

Традиционный быт украинцев часто определялся глиняной лепниной домов, многообразием украшений быта. А богатая духовная культура определяется и поддерживается до наших дней в национальной одежде, песнях и украшениях;

Белорусы

Белорусы — народность сформировалась на Полоцко-Минских и Смоленских землях. Во время основного становления народа на быт культуры особенно повлияли литовцы, поляки и русские народности, сделав язык, историю и культуру близкими многим по духу.

По некоторым приданиям народность получила своё название от цвета волос коренного населения — «Белая Русь» и только в 1850 году официально начали употреблять «Белоруссия».

Быт и основные занятия населения не отличались от русских народов, поэтому земледелие было преимущественно. Сегодня у белорусов сохранилось богатое культурное наследие выраженное в праздничных песнях, знаменитой национальной кухне и украшениях для традиционных нарядов мужчин и женщин.

Западные славяне

Поляки

Поляки — коренное население современной Польши, относящееся к группе западных славян. Самыми близкими к полякам по истории развития и становления считаются чехи и словаки.

До 19 века польской единой нации не существовало, были лишь народности, которые подразделялись по этническим особенностям, разновидностям диалекта и территориальным особенностям проживания. Так народность подразделялась на великополян, краковян, мазуров, поморян и других.

Основным занятием поляков была охота для обеспечения себя пропитанием и хорошим торговым сырьем. Особенно ценилась соколиная охота. Помимо охоты в быту применялось гончарное дело, плетение из коры и колесничество.

До наших дней сохранились летописи с описанием богато украшенных домов, находки в виде глиняной расписной посуды и конечно яркие наряды из натуральных тканей с расписным орнаментом, которые активно используются для празднования национальных праздников;

Чехи

Чехи — территорию современной Чехии ещё в 4 веке занимали славянские малочисленные племена вплоть до 10 века. После присоединения этих земель к тогда сильной и могущественной Римской империи чешские народы воссоединились в единое целое на плодородных землях и начали своё интенсивное развитие, заключающееся в земледелии и гончарном деле. До наших дней сохранилась широкая культура чехов, выраженная в сказаниях, знаменитом фольклоре и прикладном искусстве;

Словаки

Словаки — ещё в начале 4 века на территории современной Словакии появились разобщённые племена славян, начинающие постепенное освоение этих земель. Уже в 5 веке племена объединились и создали Нитранское княжество, что спасло их от разорения от постоянных нападений арабов. Это объединение и дало начало будущей Чехословацкой республике, в разделений которой на самостоятельные государства появилась Словения.

Быт и занятия населения были совершенно разнообразными, так как подразделялись в зависимости от местоположения народа. В их число входило привычное земледелие и строительство, чьё подтверждение существования до сих пор находят археологи на территории всей страны. Так же популярным было мелкое скотоводство;

Лужичане

Лужичане — оставшиеся полабско-балтийские славяне, получившие своё название от месторасположения их территорий проживания, а именно от берегов Балтийского моря и реки Эльбы до Лужицких гор. На территорию этих земель некоторая численность славян эмигрировала в количестве всего 8 тысяч человек.

На новой территории лужичане быстро и эффективно развивались занимаясь рукоделием, рыболовством, земледелием и развитием торговли во многих сферах. Такому хорошему развитию способствовало территориальное местоположение. Торговые пути проходили на Восток и в Скандинавию через эти плодородные земли, что помогало поддерживать торговые связи и достойный уровень жизни населения.

Южные славяне

Болгары

Болгары — первые славянские племена на территории современной Болгарии появились в 5-6 веке. Объединение и расширение началось лишь с 7 века благодаря пришедшим из Центральной Азии булгарам. Объединение тогда правившим ханом двух народов позволило в будущем создать крепкое государство с богатой и насыщенной историей.

На быт и культурное наследие болгар повлияла римская, греческая и османская культуры, которые оставили видимый след в истории страны каждая в свою эпоху. Сегодня можно увидеть памятники архитектуры разных временных рамок, насладиться фольклором, где смешаны несколько разновидностей культур, что и делает ее неповторимой и отличающейся от других;

Сербы

Сербы — коренной народ южных славян. Именно сербы считаются наиболее близкими к хорватам по происхождению, развитию, культурным ценностям, так как на протяжении долгого времени считались одним общим сербохорватским племенем. Разделение истории началось в выбора веры — сербы приняли православие, а хорваты католическую веру.

Наследие культуры и развитие Сербии в целом богато и многогранно. Помимо народных, всемирно известных танцев, впечатляющих нарядов, отличающихся яркими красками и вышивкой, в Сербии и в наши дни чтут некоторые язычные обряды, взявшие основу ещё во времена развития народа до прихода основной веры — православия;

Хорваты

Хорваты — массовое переселение в 6-8 веке на побережье Адриатического моря дало возможность славянским народностям не только расширить численность первых поселенцев заселявших территорию будущей Хорватии, но и укрепить своё положение, объединившись с местными общинами. Пришедшие с Вислы древние хорватские племена отвоевали побережье, принеся свой язык, другую веру и в корне изменив местный быт. Адриатическое море считалось хорошей возможностью для торговли в расширения связей между народами, поэтому местность на территории побережья всегда привлекала различных переселенцев.

В Хорватии до сих пор чудесно соединяются древние традиции и современный ритм жизни. Богатая культура вносит свои правила в современный быт, украшения, традиционные праздники и гуляния;

Словенцы

Словенцы — 6 век, как время активного переселения, стало основой и для народов Словении. Переселившиеся на территории славяне основали практически первое славянское государство — Карантания. Позже государству пришлось отдать бразды правления завоевавшим их франкам, но не смотря на это они сохранили свою историю и независимость, что несомненно повлияло на дальнейшее развитие и вероисповедание. Так же важным шагом в развитии Словении стало написание первой летописи около 1000 года на словенском языке.

Несмотря на периодические войны и периодические экономические потери страна раз за разом смогла возобновлять свой привычный быт и уклад жизни благодаря широко развитому земледелию и прикладному искусству, что позволило наладить торговлю с соседними общинами и государствами.

Сегодня Словения — страна со сложной, но богатой историей, максимальной безопасностью и широким радушием для каждого приезжего, желающего ознакомиться с красивыми видами в духе старинной Европы;

Боснийцы

Боснийцы — несмотря на то, что территорию будущей страны Боснии заселили славяне так же в 6-7 веке, она самой последней образовала целостное и единое государство, правление и приняла христианство как практически единое вероисповедание. Историки утверждают, что изолированность от соседних стран — Византии, Италии, Германии, была тому помехой. Но не смотря на это страна процветала благодаря широчайшему земледелию, чему способствовало расположение ее центральной части на реке Босна.

Несмотря на достаточно тяжелую историю страна отличается ярким культурным наследием и поддержанием его для своих потомков. Посетив страну любой желающий может с ней ознакомиться и погрузиться в интересную историю.

Споры о славянcких народах и единство славян.

Являясь крупнейшей народностью всей Европы все же учёные разных сфер спорят до сих пор о истинном происхождении славянского народа. Кто-то предполагает их происхождение началось от арийцев и германцев, некоторые ученые предполагают даже древнее кельтское происхождение славян. Так или иначе славяне являются на сегодняшний день индоевропейским народом, который из-за переселения распространился на огромную территорию и объединяет своим культурным наследием многие страны и народы, несмотря на их разницу в менталитете, национальности и многогранности развития истории.

Обычаи и традиции помогли сформировать целые государства объединяясь и усиливаясь по прошествию веков, что подарило нам в современном мире культурное разнообразие.

СЛАВЯНЕ – крупнейшая группа европейских народов, объединенная общностью происхождения и языковой близостью в системе индоевропейских языков. Представителей ее делят на три подгруппы: южную (болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы, боснийцы), восточную (русские, украинцы и белорусы) и западную (поляки, чехи, словаки, лужичане). Общая численность славян в мире – около 300 млн чел., в том числе болгар 8,5 млн., сербов около 9 млн., хорватов 5,7 млн., словенцев 2,3 млн., македонцев около 2 млн., черногорцев менее 1 млн., боснийцев около 2 млн., русских 146 млн (из них в РФ 120 млн.), украинцев 46 млн., белорусов 10,5 млн., поляков 44,5 млн., чехов 11 млн., словаков менее 6 млн., лужичан – около 60 тыс. Славяне составляют основную часть населения РФ, Республик Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Государственного сообщества Сербия и Черногория, проживают также в республиках Прибалтики, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии. Большинство славян – христиане, за исключением боснийцев, которые приняли ислам во времена османского владычества над южной Европой. Болгары, сербы, македонцы, черногорцы, русские – в основном, православные; хорваты, словенцы, поляки, чехи, словаки, лужичане – католики, среди украинцев и белорусов много православных, но есть также католики и униаты.

Данные археологии и языкознания связывают древних славян с обширной областью Центральной и Восточной Европы, ограниченной на западе Эльбой и Одером, на севере Балтийским морем, на востоке – Волгой, на юге – Адриатикой. Северными соседями славян были германцы и балты, восточными – скифы и сарматы, южными – фракийцы и иллирийцы, западными – кельты . Вопрос о прародине славянства остается дискуссионным. Большая часть исследователей полагает, что это был бассейн Вислы. Этноним славяне впервые встречается у византийских авторов 6 в., которые именовали их «склавины». Это слово связано с греческим глаголом «клуксо» («омываю») и латинским «клуо» («очищаю»). Самоназвание славян восходит с славянской лексеме «слово» (то есть славяне – те, которые говорят, понимают через словесную речь друг друга, считая чужеземцев непонятными, «немыми»).

Древние славяне были потомками скотоводческо-земледельческих племен культуры шнуровой керамики, расселившихся в 3–2 тыс. до н.э. из Северного Причерноморья и Прикарпатья по Европе. Во 2 в. н.э., в результате движения на юг германских племен готов , целостность славянской территории была нарушена, и она разделилась на западную и восточную. В 5 в. началось расселение славян на юг – на Балканы и в Северо-Западное Причерноморье. При этом, однако, они удержали все свои земли в Центральной и Восточной Европе, превратившись в крупнейшую для той поры этническую группу.

Славяне занимались пашенным земледелием, скотоводством, различными ремеслами, жили соседскими общинами. Многочисленные войны и территориальные перемещения способствовала распаду к 6–7 вв. родовых связей. В 6–8 вв. многие из славянских племен объединились в племенные союзы и создали первые государственные образования: в 7 в. возникло Первое Болгарское царство и государство Само, в которое вошли земли словаков, в 8 в. – сербское государство Рашка, в 9 в. – Великоморавская держава, вобравшая в себя земли чехов, а также первое государство восточных славян – Киевская Русь, первое самостоятельно хорватское княжество и государство черногорцев Дукля. Тогда же – в 9–10 вв. – среди славян начало распространяться христианство , быстро ставшее господствующей религией.

С конца 9 – в первой половине 10 в., когда у поляков еще только складывалось государство, а сербские земли постепенно собирались Первым Болгарским царством, началось продвижение венгерских племен (мадьяр) в долину среднего Дуная, усилившаяся к 8 в. Мадьяры отрезали западных славян от южных, ассимилировали часть славянского населения. Словенские княжества Штирия, Крайна, Каринтия оказались в составе Священной Римской империи . С 10 в. земли чехов и лужичан (единственного из славянских народов, не успевшего создать своей государственности) также попали в эпицентр колонизации – но уже германцев. Таким образом, чехи, словенцы и лужичане были постепенно включены в состав держав, созданных германцами и австрийцами и стали их пограничными округами. Участвуя в делах этих держав, перечисленные славянские народы органично влились в цивилизацию Западной Европы, став частью ее социально-политической, экономической, культурной, религиозной подсистем. Сохранив некоторые типично славянские этнокультурные элементы, они приобрели устойчивый набор черт, свойственных именно германским народам в семейной и в общественной жизни, в национальной утвари, одежде и кухне, в типах жилищ и поселений, в танцах и музыке, в фольклоре и прикладном искусстве. Даже в антропологическом отношении эта часть западного славянства обрела устойчивые черты, сближающие ее с южными европейцами и жителями Центральной Европы (австрийцами, баварцами, тюрингцами и др.). Колорит духовной жизни чехов, словенцев, лужичан стал определяться немецким вариантом католицизма; претерпели изменения, лексический и грамматический строй их языков.

Болгары, сербы, македонцы, черногорцы образовали в период средневековья, 8–9 вв., южный греко-славянский природно-географический и историко-культурный ареал. Все они оказались в орбите влияния Византии, приняли в 9 в. христианство в его византийском (ортодоксальном) варианте, а с ним и кириллическую письменность. В дальнейшем – в условиях непрекращающегося натиска иных культур и сильного влияния ислама после начавшегося во второй половине 14 в. турецкого (османского) завоевания – болгары, сербы, македонцы и черногорцы успешно сохранили специфику духовного строя, особенности семейной и общественной жизни, самобытные культурные формы. В борьбе за свою самобытность в османском окружении они и оформились как южнославянские этнические образования. В то же время, небольшие группы славянских народов в период османского владычества приняли ислам. Боснийцы – из славянских общин Боснии и Герцеговины, потурченцы – из черногорцев, помаки – из болгар, торбеши – из македонцев, сербы-магометане – из сербской среды испытали сильное турецкое влияние и потому приняли на себя роль «пограничных» подгрупп славянских народов, связующих представителей славянства с ближневосточными этносами.

Северный историко-культурный ареал православного славянства сложился в 8–9 веках на большой территории, занимаемой восточными славянами от Северной Двины и Белого моря до Причерноморья, от Западной Двины до Волги и Оки. Начавшиеся в начале 12 в. процессы феодального дробления Киевской державы привели к образованию множества восточнославянских княжеств, которые и сформировали две устойчивые ветви восточного славянства: восточную (великороссы или русские, россияне) и западную (украинцы, белорусы). Русские, украинцы и белорусы как самостоятельные народы сложились, по разным оценкам, после завоевания восточнославянских земель монголо-татарами, ига и распада государства монголов, Золотой Орды , то есть в 14–15 вв. Государство русских – Россия (на европейских картах именовавшееся Московия) – вначале объединило земли по верхней Волге и Оке, Верховьям Дона и Днепра. После завоевания в 16 в. Казанского и Астраханского ханств, русские расширили территорию своего расселения: они продвинулись в Поволжье, Приуралье, Сибирь. Украинцы после падения Крымского ханства заселили Причерноморье и, вместе с русскими, степные и предгорные районы Северного Кавказа. Значительная часть украинских и белорусских земель была в 16 в. в составе объединенного польско-литовского государства Речи Посполитой и лишь в середине 17–18 вв. оказалась вновь надолго присоединена к русским. Восточные славяне сумели полнее, чем славяне балканские (находившиеся то под греческим духовно-интеллектуальным, то под османским военно-административным давлением) и значительная часть германизированных славян западных, сохранить черты своей традиционной культуры, ментально-психического склада (ненасильственность, толерантность и др.).

Значительная часть славянских этносов, жившая в Восточной Европе от Ядрана до Балтики – это были частично западные славяне (поляки, кашубы, словаки) и частично южные (хорваты) – в эпоху средневековья образовала свой особый культурно-исторический ареал, тяготеющий к Западной Европе более, чем к южному и восточному славянству. Этот ареал объединил те славянские народы, которые приняли католицизм, но избежали активной германизации и мадьяризации. Их положение в славянском мире сходно с группой небольших славянских этнических общностей, которые объединили в себе черты, присущие восточным славянам, с чертами народов, живущих в Западной Европе – как славянскими (поляками, словаками, чехами), так и неславянскими (венграми, литовцами). Это постепенно выделившиеся от иных этносов лемки (на польско-словацком пограничье), русины, закарпатцы, гуцулы, бойки, галичане на Украине и чернорусы (западнобелорусы) в Белоруссии.

Сравнительно позднее этническое разделение славянских народов, общность их исторических судеб способствовали сохранению сознания славянской общности. Это и самоопределение в условиях инокультурного окружения – немцев, австрийцев, мадьяр, османов, и сходные обстоятельства национального развития, вызванные утратой многими из них государственности (большая часть западных и южных славян была в составе Австро-Венгерской и Османской империи, украинцы и белорусы – в составе Российской империи). Уже в 17 в. среди южных и западных славян появилась тенденция к объединению всех славянских земель и народов. Видным идеологом славянского единства в то время был хорват, служивший при русском дворе, Юрий Крижанич .

В конце 18 – начале 19 в. быстрый рост национального самосознания практически у всех ранее угнетенных славянских народов выразился в стремлении к национальной консолидации, вылившись в борьбу за сохранение и распространение национальных языков, создание национальных литератур (т.н. «славянское возрождение»). Начало 19 в. положило начало и научному славяноведению – исследованию культур и этнической истории южных, восточных, западных славян.

Со второй половины 19 в. стало очевидным стремление многих славянских народов к созданию собственных, независимых государств. На славянских землях начали действовать общественно-политические организации, способствовавшие дальнейшему политическому пробуждению славянских народов, не имевших собственной государственности (сербов, хорватов, словенцев, македонцев, поляков, лужичан, чехов, украинцев, белорусов). В отличие от русских, чья государственность не была утрачена даже во время ордынского ига и насчитывала девятивековую историю, а также болгар и черногорцев, получивших независимость после победы России в войне с Турцией 1877–1878, большинство славянских народов еще только вело борьбу за независимость.

Национальный гнет и нелегкое экономическое положение славянских народов в конце 19 – начале 20 вв. вызвали несколько волн их эмиграции в более развитые европейские страны в США и Канаду, в меньшей степени – Францию, Германию. Общая численность славянских народов в мире в начале 20 в. составляла около 150 млн. человек (русских – 65 млн., украинцев – 31 млн., белорусов 7 млн.; поляков 19 млн., чехов 7 млн., словаков 2,5 млн.; сербов и хорватов 9 млн., болгар 5,5 млн., словенцев 1,5 млн.) В то время основная масса славян жила в России (107,5 млн. чел.), Австро-Венгрии (25 млн. чел.), Германии (4 млн. чел.), странах Америки (3 млн. чел.).

После Первой мировой войны 1914–1918 международные акты зафиксировали новые границы Болгарии, появление многонациональных славянских государств Югославии и Чехословакии (где, однако, одни славянские народы доминировали над другими), восстановление национальной государственности у поляков. В начале 1920-х было объявлено о создании собственных государств – социалистических республик – украинцев и белорусов, вошедших в СССР; однако тенденция к русификации культурной жизни этих восточнославянских народов – ставшая явной в период существования Российской империи – сохранялась.

Солидарность южных, западных и восточных славян окрепла в годы Второй мировой войны 1939–1945, в борьбе с фашизмом и проводившимися оккупантами «этническими чистками» (под ними подразумевалось физическое уничтожение в том числе и ряда славянских народов). В эти годы более иных пострадали сербы, поляки, русские, белорусы, украинцы. В то же время, славянофобы-нацисты не считали славянами словенцев (восстановив словенскую государственность в 1941–1945), лужичан причисляли к восточным немцам (швабам, саксонцам), то есть областным народностям (Landvolken) германской Серединной Европы, а противоречия между хорватами и сербами использовали в своих интересах, поддерживая хорватский сепаратизм.

После 1945 практически все славянские народы оказались в составе государств, именуемых социалистическими или народно-демократическими республиками. О существовании в них противоречий и конфликтов на этнической почве десятилетиями умалчивалось, зато подчеркивались преимущества сотрудничества, как экономического (для чего был создан Совет экономической взаимопомощи, просуществовавший почти полвека, 1949–1991), так и военно-политического (в рамках Организации Варшавского договора, 1955–1991). Однако эпоха «бархатных революций» в странах народной демократии 90-х 20 в. не только выявила подспудное недовольство, но и привела бывшие многонациональные государства к стремительному дроблению. Под влиянием этих процессов, охвативших всю Восточную Европу, в Югославии, Чехословакии и СССР прошли свободные выборы и возникли новые независимые славянские государства. Помимо положительных сторон, этот процесс имел и отрицательные – ослабление существовавших экономических связей, направлений культурного и политического взаимодействия.

Тенденция к тяготению западных славян к западноевропейским этносам сохраняется и в начала 21 в. Некоторые из них выступают проводниками того западноевропейского «натиска на Восток», который наметился после 2000. Такова роль хорватов в балканских конфликтах, поляков – в поддержании сепаратистских тенденций на Украине и в Белоруссии. В то же время, на рубеже 20–21 вв. вновь стал актуальным вопрос об общности судеб всех восточных славян: украинцев, белорусов, великороссов, а также южных славян. В связи с активизацией славянского движения в России и за ее пределами в 1996–1999 было подписано несколько соглашений, являющихся ступенью к образованию союзного государства России и Белоруссии. В июне 2001 в Москве прошел съезд славянских народов Белоруссии, Украины и России; в сентябре 2002 в Москве была основана Славянская Партия России. В 2003 образовалось Государственное сообщество Сербии и Черногории, объявившее себя правопреемником Югославии. Идеи славянского единства вновь обретают свою актуальность.

Лев Пушкарев

Проанализирована демографическая ситуация славянских народов в постсоветский период. Использованы материала Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., а также статистические данные по Белоруссии, Болгарии, Чехии, Польше, Словакии, Украине. К причинам демографических потерь можно отнести переход к малодетной семье, половую диспропорцию, старение, эмиграцию.

Логинова Нина Николаевна

кандидат географических наук,

доцент кафедры физической и социально-экономической географии

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева

Славяне ― крупнейшая в Европе этноязыковая общность, численностью около 300 млн чел. Славянскую группу народов образуют три подгруппы: 1 ― западная (поляки ― около 45 млн, чехи ― свыше 11 млн, словаки ― около 6 млн и лужичане ― около 100 тыс. чел.); 2 ― южная (болгары ― свыше 9 млн, сербы ― более 10 млн, хорваты ― около 6 млн, словенцы ― около 2,5 млн, македонцы ― около 2 млн, черногорцы ― около 1 млн, боснийцы ― свыше 2,2 млн чел.) и 3 ― восточная (русские ― около 140 млн, русины, украинцы ― около 50 млн и белорусы ― свыше 9 млн чел.) .

Представители славянского этноса составляют основную часть населения РФ (146,5 млн чел. в 2016 г.), а также республик Восточной Европы: Белоруссии (9,5 млн), Украины (42,9 млн), Польши (38,5 млн), Чехии (10,5 млн), Словакии (5,4 млн), Болгарии (7,2 млн). Славяне составляют большинство в странах Западной и Южной Европы. Представители славянских этносов проживают в Республиках Прибалтики, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, странах Америки и в Австралии .

Общая численность славянских народов в мире в начале XX в. составляла около 150 млн чел., в том числе: русских ― 65 млн, украинцев 31 млн, белорусов ― 7 млн; поляков ― 19 млн, чехов ― 7 млн, словаков ― 2,5 млн; болгар ― 5,5 млн. Основная масса славянских этносов проживала в Российской империи (ок. 110 млн), Австро-Венгрии (25 млн), Германии (4 млн) и странах Америки (3 млн чел.) .

По данным Всероссийской переписи 1897 г., было выделено более 100 крупных народов, хотя ядро населения империи составляли великороссы (55,7 млн чел. или 44,35 %) (русские), национальная идентичность которых сформировалась в среде восточнославянского населения Древнерусского государства. Другим крупным славянским народом были малороссы (украинцы), численность которых достигла 22,4 млн чел. (17,8 %) и третьим большим по численности славянским народом были белорусы ― 5,9 млн чел. (4,7 %). Все они официально считались «русскими», общая численность которых составляла 83,6 млн чел., или 66,3 % населения империи.. Все славяне (русские, украинцы, белорусы, поляки, болгары, сербы и др.) составляли порядка 75 % населения Российской империи .

Первая советская перепись 1926 г., охватившая всю территорию СССР, показала, что население страны увеличилось до 147,0 млн чел. (в том числе население России ― 92,7 млн чел.), учла свыше 190 этнических общностей и около 150 языков (без наречий). На территории РСФСР численность крупных славянских народов составила: русских ― 74,0 млн чел. (79,8 %), украинцев ― 7,9 млн чел. (8,5 %), белорусов 638,0 тыс. чел. (0,6 %). На территории Украины: русских проживало 2,7 млн чел., украинцев ― 23,2 млн чел., белорусов 75,8 тыс. чел., на территории Белоруссии русских было 383,8 тыс. чел., украинцев ― 34,6 тыс. чел., белорусов ― 4,0 млн чел. .

Сильный урон населению РФ и странам Восточной Европы нанесли две мировые войны. Прямые военные потери в первой из них составили свыше 7 млн чел. (только в Германии ― более 2 млн чел.). Если же учесть косвенные потери, то в сумме с прямыми, они составят более 25 млн чел. Вторая мировая война унесла жизни более 40 млн чел. .

В послевоенные годы во всех странах Европы наблюдалось некоторое повышение рождаемости. Особенно быстрыми темпами росла численность славян, причем как в СССР, так и в странах Восточной Европы. В 1961 г. славянская группа народов составляла 243 млн чел., в том числе: русские ― 121 млн, украинцы ― 40, поляки ― 35, чехи ― 9,7, белорусы ― 8,3, болгары ― 7,5 . В 1970 г. по сравнению с началом XX в. общая численность славян увеличилась более, чем на 100 млн и составила около 260 млн чел. Из них: русских - свыше 130 млн, украинцев - 41,5 млн, белорусов - 9,2 млн; поляков - около 37 млн, чехов - около 10 млн, словаков - 4,7 млн, болгар - 7,9 млн чел. . В 1975 г. численность народов славянской группы увеличилась до 270 млн чел., в том числе: русских ― 136 млн, украинцев ― 44, поляков ― 38,чехов ― 10,3, белорусов ― 9,6, болгар ― 8,2 млн чел. Численность славянских народов в странах Восточной Европы росла и в1980 -х гг. (табл. 1,2) .

Табл. 1. Численность славянских народов в 1980 г., тыс. чел.

| Народ | Общая численность

народа славянской группы |

Основные страны расселения и их доля в общей численности народа в % |

| Белорусы | 9 680 | СССР – 97,8; Польша – 1,9. |

| Болгары | 8 420 | Болгария – 92,6;

СССР – 4,3. |

| Поляки | 39 100 | Польша – 87,6; США – 6,1; СССР -3,0. |

| Русские | 138 600 | СССР – 99,1 |

| Словаки | 5 290 | Чехословакия – 86,8; |

| Украинцы | 44 000 | СССР – 96,2; Канада 1,3 |

| Чехи | 10 420 | Чехословакия – 92,9; |

Табл. 2. Динамика численности населения славянских стран Восточной Европы после второй мировой войны, млн чел.

| Страна | Численность населения, млн чел. | |||||

| 1950 г. | 1970 г. | 1988 г. | Прирост (+), убыль (-)

(1950-1988 гг.) |

2014 г. | Прирост (+), убыль (-) | |

| Болгария | 7,3 | 8,5 | 9,0 | +1,7 | 7,2 | -1,8 |

| Польша | 24,8 | 32,5 | 37,9 | +13,1 | 38,5 | +0,6 |

| Чехословакия

Словакия |

12,4 | 14,3 | 15,6 | +3,2 | – | |

| СССР | 180,1 | 242,8 | 285,4 | +105,3 | – | – |

| В том числе:

Белоруссия |

||||||

| Украина | 37,3 | 41,5 | 48,9 | +11,6 | 42,9 | -6,0 |

| РСФСР (Россия) | 102,7 | 130,0 | 146,8 | +44,1 | 146,5 | -0,3 |

Общая численность народов славянской группы в конце XX в. составила: в СССР - 190, 7 млн чел, в Зарубежной Европе - 78,9 млн., в Зарубежной Азии - 90 тыс., в Африке - 15 тыс., в Америке - 6, 9 млн., в Австралии и Океании - 137 тыс. чел. В мире в целом проживало около 277 млн чел. представителей славянской группы народов .

Динамика численности населения славянских стран Восточной Европы в 2014 г. дана в табл. 2. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что с 1950 по 1988 гг. численность населения увеличилась во всех славянских странах Восточной Европы. Самый большой абсолютный прирост был в Российской Федерации, Польше и Украине. Однако, в 1970 г. темпы естественного прироста в странах Восточной Европы и СССР, стали снижаться (табл. 3). Это привело к замедлению темпов прироста численности славян. Если темпы прироста населения РСФСР в 1939 – 1959 гг. составляли 8,4 %, в 1959 – 1970 гг. ― 10,7 %, то в 1970 – 1980 гг. ― 5,0 %; Украины соответственно: 3,5 %, 12,6 %, 5,0 % и Белоруссии: 9,6 %, 11,8 %, и 5,0 % . Основная причина, на наш взгляд, - снижение коэффициентов рождаемости и сохранение высокого уровня смертности.

Уменьшение рождаемости явилось результатом сознательного ограничения. Эта тенденция была свойственна как городскому, так и сельскому населению славянских стран. Господствующей стала ориентация супругов на малодетную семью, при сравнительно высокой продолжительности жизни .

Табл. 3. Динамика общих демографических коэффициентов в славянских странах Восточной Европы после второй мировой войны, ‰

| Страна | Год | Коэффициент

рождаемости |

Коэффициент

смертности |

Коэффициент младенческой смертности | |

| РСФСР | 1980 | 15,9 | 11,0 | 4,9 | 22,1 |

| Украинская ССР | 1980 | 14,8 | 11,3 | 3,5 | 16,6 |

| Белорусская ССР | 1980 | 16,0 | 9,9 | 6,1 | 16,3 |

| Болгария | 1980 | 14,5 | 11,1 | 3,4 | 20 |

| Польша | 1980 | 19,5 | 9,9 | 9,6 | 21 |

| Чехословакия | 1980 | 16,3 | 12,2 | 4,1 | 18 |

Характер изменения уровня рождаемости и типа воспроизводства отражает динамика коэффициента суммарной рождаемости. При переходе к новому, современному типу воспроизводства населения снижение суммарной рождаемости произошло во всех славянских странах. Например, в 2000 г. рождаемость в РФ уменьшилась до 8,6 ‰, а смертность увеличилась до 15,2 ‰, коэффициент суммарной рождаемости снизился до 1,20. Увеличение рождаемости и сокращение смертности фиксируется с 2007 г. (табл. 4).

Табл. 4. Динамика коэффициентов воспроизводства населения РФ, ‰

| Год | Общий коэффициент

рождаемости |

Общий коэффициент

смертности |

Коэффициент естественного прироста | Коэффициент

младенческой смертности |

Коэффициент суммарной рождаемости |

| 2000 | 8,6 | 15,2 | -6,6 | 16,9 | 1,20 |

| 2005 | 10,2 | 16,1 | -5,9 | 12,0 | 1,29 |

| 2010 | 12,4 | 14,3 | -1,9 | 8,2 | 1,45 |

| 2015 | 13,3 | 13,1 | +0,2 | 6,5 | 1,87 |

Численность славянского населения России росла лишь в XX в.: с 1897 по 1926 г. она увеличилась на 18 млн; с 1926 по 1989 г., еще на 36,3 млн чел. После распада СССР численность славян стала сокращаться. Так, с 1989 по 2002 г. русских стало меньше на 4,0 млн, украинцев ― на 1,5 млн и белорусов ― на 0,4 млн чел. С 2002 по 2010 г. численность славян сократилась еще значительнее: русских ― на 4,8 млн (но доля их во всем населении страны увеличилась на 0,3 %), украинцев ― на 1,0 млн и белорусов ― на 0,3 млн чел. Несмотря на то, что украинцы остались на третьем рейтинговом месте, их численность сократилась на 1 014 тыс. чел., что привело к значительному уменьшению доли украинцев в населении страны (на 34,5 %). Сокращение численности белорусов в России стало заметно с 1989 г. В 2002 – 2010 гг. численность белорусов уменьшилась на 300 тыс. чел., или на 37,5 % (табл. 5) .

Табл. 5. Динамика численности и доля славянских народов в населении России,

| Народы | 2002 г.

(перепись) |

2010 г.

(перепись) |

Прирост (убыль) | |||

| Тыс. чел. | % от всего населения | тыс. | % от всего населения | тыс. чел. | ||

| Все население | 145 166 | 100 | 142 856 | 100 | -2310 | -1,6 |

| В том числе: | ||||||

| украинцы | 2 942 | 2,0 | 1 927 | 1,35 | -1 014 | -34,5 |

| белорусы, чел. | 807 970 | 0,6 | 521 443 | 0,36 | -300 | -37,5 |

| болгары, чел. | 31 965 | 0,02 | 24 038 | 0,02 | -7 927 | -24,8 |

| поляки, чел. | 73 001 | 0,05 | 47 125 | 0,032 | -25 876 | -35,4 |

| русины, чел. | 97 | 0,000 | 225 | 0,000 | +128 | +131,9 |

| словаки, чел. | 568 | 0,000 | 324 | 0,000 | -244 | -42,9 |

| чехи чел. | 2 904 | 0,001 | 1 898 | 0,001 | -1 006 | -34,6 |

Таким образом, в новейший период российской истории численность восточнославянских народов уменьшилась на 12,1 млн чел. За рассматриваемый период русских стало меньше на 8,9, украинцев ― на 2,5 и белорусов ― на 0,7 млн чел.

Сокращение численности славян привело к росту их медианного возраста. Если средняя величина медианного возраста населения России составила 38,0 лет, то у «молодых» чеченцев ― 23,9 лет, а самых «старых» белорусов ― 54,2, украинцев ― 52,5 лет. В период с 2002 г. по 2010 г. произошло самое высокое повышение медианного возраста у славян ― более чем на 6 лет .

Такое развитие демографических процессов во многом было исторически детерминировано. Причины сложившейся ситуации обусловлены действием трех факторов. Первый фактор связан с различием в естественном воспроизводстве отдельных этносов. Второй ― с процессами смены этнического самосознания под влиянием комплекса причин. Третий фактор ― это внешняя миграция, обусловленная множеством причин различного характера.

Важным аспектом анализа динамики численности населения стран стал этнический. Убыль численности населения происходит в российских регионах с преимущественно славянским (русским) населением. Лидерами по положительным демографическим показателям являются национальные республики с низкой долей русского населения, а так же Тюменская область и г. Москва (благодаря иммиграции и высокому уровню жизни граждан). Регионы с большой долей этнических русских имеют высокую естественную убыль населения. Самая высокая естественная убыль населения в РФ была зафиксирована в небогатых областях с высокой долей русского населения (87-95 %). Например, в Псковской обл. (самый бедный российский субъект, где после минимальных трат у полной семьи с двумя детьми в распоряжении остается 570 руб.), Тульской, Тверской, Тамбовской, Новгородской, Ленинградской обл. убыль составила -7 до -5 ‰ или -0,7–0,5 % в год . Следует отметить, что русские области Центрального ФО характеризуются самыми низкими показателями рождаемости и высокими показателями смертности. Субъекты Центрального ФО по показателям рождаемости в 1,5 раза, а по показателям смертности в 1,7 раза хуже показателей субъектов Северо-Кавказского ФО. Перспектива достижения превышения рождаемости над смертностью в русских (славянских) регионах страны в ближайшие годы невозможна.

По данным переписи 2010 г., у славянских народов России преобладали домохозяйства, состоящие из 2-х человек, например, у белорусов ― 62 %, украинцев ― 59 %, русских ― 41 %. Из общего числа домохозяйств, состоящих из 2-х и более человек, 66 % имели одного ребенка, 27 % ― 2 детей и только 7 % ― 3 и более детей. Наиболее высокий процент семей, имеющих одного ребенка, был у белорусов (74 %), украинцев (71 %) и русских (69 %). Среди семей, имеющих троих и более детей самые низкие показатели у белорусов, украинцев (по 4 %) и русских (5 %). Среди славянских семей много состоящих из одного человека: 15 % у белорусов, 13 % у украинцев и 10 % у русских. И больше всего одиноких в возрасте 55 лет и старше: у белорусов ― 73 %, украинцев ― 70 % и русских ― 60 % .

Демографическая ситуация в славянских странах Восточной Европы особенно ухудшилась в начале XXI в., что и обусловило сокращение общей численности населения. В 2014 г. в сравнении с 2000 г., численность населения уменьшилась в 4-х странах (в том числе и в Российской Федерации), а в 3-х странах ― увеличилась. Небольшой прирост численности населения был в Чехии (табл. 6). Ухудшение демографической ситуации можно объяснить низкими коэффициентами рождаемости и довольно высокими показателями смертности, которые предопределили естественную убыль населения в начале XXI в. во многих славянских странах Восточной Европы.

В 2014 г. естественный прирост населения имел место в Словакии и Российской Федерации. В Чехии было зарегистрировано простое замещение поколений, а в Польше, Болгарии, Украине и Белоруссии ― наблюдалась естественная убыль населения. Эти страны можно отнести к группе демографически неблагополучных регионов Восточной Европы.

Табл. 6. Динамика численности населения славянских стран Европы

* Оценка с учетом населения Крымского ФО

В 2014 г. наиболее высокий уровень рождаемости был зафиксирован в РФ, а наиболее низкий ― в Болгарии. Самый низкий коэффициент смертности был зарегистрирован в Чехии и Словакии, а самый высокий ― на Украине и Болгарии (табл. 7).

На рубеже XX–XXI вв. вновь стал актуальным вопрос об общности судеб западных, восточных и южных славян. Первый Всеславянский конгресс состоялся в Праге в 1848 г. В 1858 г. инициатива в славянском движении переходит к Москве, а связи между славянскими народами укрепляются. С 1898 г. съезды стали проводиться регулярно. Но известные события в начале XX в. вновь разрушили славянское единство.

Табл. 7. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения, ‰

| Коэффициент

рождаемости |

Коэффициент

смертности |

Естественный прирост (+), | Коэффициент

суммарной рождаемости |

|||||

| 1970 | 2014 | 1970 | 2014 | 1970 | 2014 | 1970 | 2014 | |

| Страны Восточной Европы | ||||||||

| Болгария | 16,3 | 9,0 | 9,1 | 14,0 | +7,2 | -5,0 | 2,2 | 1,5 |

| Польша | 16,6 | 10,0 | 8,1 | 11,0 | +8,5 | -1,0 | 2,2 | 1,2 |

| Чехия | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | |||

| Словакия | 11,0 | 10,0 | +1,0 | 2,0 | 1,3 | |||

| Белоруссия | 16,2 | 12,0 | 7,6 | 13,0 | +8,6 | -1,0 | 2,3 | 1,7 |

| Украина | 15,2 | 11,0 | 8,8 | 15,0 | +6,4 | -4,0 | 2,0 | 1,5 |

| Россия | 14,6 | 13,3 | 8,7 | 13,1 | +5,9 | +0,2 | 1,9 | 1,7 |

В годы второй мировой войны идея славянского братства вновь стала актуальной. В 1946 г. в Белграде прошел очередной Славянский конгресс, но в 1948 г. произошло обострение советско-югославских отношений и славянское движение практически перестало существовать.

В 1998 г. в Праге был проведен VII Славянский съезд. Идея славянского братства вновь стала возрождаться. Славянские съезды прошли в Москве (2001), в Минске (2005) и Киеве (2010). День дружбы и объединения славян провозглашен 25 июня 2013 г. Идеи славянского единства вновь обретают свою актуальность. Однако, события на Украине в 2014-2015 гг. очевидно вновь нанесли серьезный удар по международному славянскому движению.

Список литературы

- Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. / М.: Наука, 1981. – 880 с.

- Логинова Н.Н. Население Республики Мордовия: геодемографическая ситуация, динамика и структура: монография / Н, Н. Логинова; науч. ред. А. М. Носонов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2011. – 100 с.

- Население СССР, 1988. Стат. сборник / Госкомстат СССР – М. : Финансы и статистика, 1989. – 704 с.

- Народонаселение стран мира: Справочник / под ред. Б.Ц. Урланиса. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статистика, 1978. – 527 с.

- Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811 – 1913 гг.). – М. : 1956.

- Российский статистический ежегодник. 2014. / Росстат. – М. : 2015. – 880 с.

- Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995.

- Социально-демографический портрет России: По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. / Федер. служба гос. статистики. – М. : ИИЦ «Статистика России», 2012. – 183 с.

- Статистический ежегодник России. 1915 г. / Изд. Центрального Статистического Комитета М. В. Д. - Петроград, 1916. - 658 с.

- Страны и народы. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 632 с.

- Population Reference Bureau. 2014 Word Population Data Sheet.

- Росстат об итогах Всероссийской переписи населения 2010 г.

Последние

события на Украине вызвали оживленную дискуссию на тему отношений между

славянами. Со всех сторон раздаются голоса, что россияне никогда не

смирятся с утратой этих территорий, поскольку именно в Киеве зародилась

их цивилизация. Призывы к солидарности славян звучали также во время

конфликта в бывшей Югославии. Правда ли, что общие этнические корни

накладывают отпечаток на современные отношения между государствами и

народами? «Бог возлюбит славян за то, что они до конца сохранят истинную веру в

Господа. Он вознаградит их огромным благом - королевством

русско-славянским. Россия сольется в единое море с другими землями и

племенами славянскими и создаст огромный океан народов». Сбудется ли это

предсказание православного святого начала XX века, или же сложное

прошлое и раздоры славян (которых сейчас 280 миллионов) делают это

невероятным? Панславизм - явление не новое. Эта идея родилась в XIX веке в Чехии,

которая входила тогда в состав Габсбургской империи. Чехи видели в

объединении славян шанс на развитие собственной культуры и традиций,

которые душила немецкая стихия. На тот же период пришелся и расцвет

иллиризма - идеи объединения южных славян. Поскольку концепция

панславизма нашла поддержку в России, ей сопротивлялись поляки: в Польше

союз славян под предводительством царя воспринимался как конец надежд

на собственное независимое государство. Неприязненное отношение поляков к

панславизму усиливалось также страхом перед православием. Это, конечно, не означает, что в Польше не было своих сторонников

панславизма. К энтузиастам объединения славян относил себя, например,

князь Адам Чарторыйский (Adam Czartoryski). Другой поляк, Юлиан

Любиньский (Julian Lubliński), возглавил Общество объединенных славян -

первую организацию, которая открыто провозглашала идеи панславизма. За

славянскую общность высказывались консерваторы из патриотического

лагеря, атеисты и даже неоязычники. Разногласия в семье

Теоретические принципы панславизма подверглись проверке реальностью.

Началось все оптимистически: в октябре 1912 года против Османской

империи сложилась широкая коалиция южных славян, охватившая Болгарию,

Черногорию и Сербию при поддержке Греции. Длившийся меньше года конфликт

завершился выдавливанием турок с Балканского полуострова, однако он не

скрепил славянского единства. Всего через несколько месяцев разразилась

Вторая балканская война, в которой друг против друга выступили Болгария и

Сербия с союзниками. Оставшиеся в одиночестве болгары быстро попросили

заключения мира, отдав сербам часть Македонии. По разные стороны фронта оказались славяне и в Первой мировой войне.

Славянским жителям Австро-Венгрии и Германской империи пришлось воевать

так, как решат за них их неславянские правители. Согласия не было и в

странах, находившихся под управлением славян. Россия и Сербия оказались в

Антанте вместе с Великобританией и Францией, а Болгария предпочла

заключить союз с Габсбургами и Гогенцоллернами. Разлом в «большой славянской семье» стал еще заметнее в годы Второй

мировой войны. Советский Союз занял восточные территории Второй Польской

Республики под предлогом обеспечения безопасности их славянского

населения. Сама Польша тоже без особых колебаний заняла восточную часть

Тешинской Силезии, когда «братская» Чехословакия пала жертвой политики

Гитлера. Вторая Мировая война пробудила скрытые антипатии между славянами.

Волынский геноцид остается занозой в польско-украинских отношениях,

поскольку сложно отнестись нейтрально к убийству десятков тысяч человек,

среди которых были женщины и дети. Не менее чудовищные преступления

совершали и хорватские усташи, воплощая в жизнь политику этнических

чисток на Балканах. Их жертвами были в основном православные славяне, а

масштаб и методы убийства потрясали даже немецких солдат. Украинцы и поляки, хорваты и сербы - это всего два примера того, как

национальные травмы брали верх над славянским единством. Национализм

положил конец идеи панславизма, в чем мы смогли убедиться не только во

время Второй мировой войны, но и в совсем недалеком прошлом. В начале

1990-х оказалось достаточно искры, чтобы народы Югославии в очередной

раз ввязались в кровавый конфликт. Солидарность славян стала к тому

времени пустым лозунгом, хотя на него ссылались все стороны. Любопытно,

что даже польские публицисты, которые обычно неприязненно относились ко

всем отсылкам к славянским корням, писали о гражданской или даже

братоубийственной войне в Югославии. Мягкая неприязнь

В разногласиях внутри славянской семьи нет ничего удивительного. В

конце концов, в последний раз общий для всех праславянский язык

использовался на рубеже V и VI веков. Как отметил один историк, «славяне

использовали национальные языки, скорее, для разделения, чем для

объединения». Различия между славянами не ограничиваются языком или историей.

«Славяне - это люди, которые называют себя славянами, но с биологической

точки зрения к славянам можно отнести разные группы, которые изначально

населяли Южную, Центральную и Восточную Европу. С точки зрения

генетических и морфологических черт они больше отличаются от соседних

групп, чем между собой», - поясняет антрополог и биоархеолог Януш

Пионтек (Janusz Piontek). К счастью, сегодняшняя неприязнь не принимает таких резких форм, как

еще 20 лет назад. Но это не значит, что мы начали внезапно любить и

уважать друг друга. Каждый поляк, посетивший Чехию, наверняка

почувствовал высокомерие, с которым ее жители относятся к своим северным

соседям. Представления о просвещенных чехах и отсталых словаках не

смогло стереть даже совместное проживание в коммунистической

авторитарной Чехословакии. Ген склочности присутствует у южных славян. Если кому-то кажется, что

сложно найти более драчливый народ, чем сербы, ему стоит присмотреться к

маленькой Словении. Эта неприметная страна, которая ассоциируется у нас

в основном со средиземноморским климатом и красивыми пляжами, уже много

лет строит свою идентичность на полном отказе от своей югославской

истории. Такая позиция отражается на отношениях Словении с остальными

государствами региона. До 2009 года Любляна накладывала вето на

стремления Хорватии стать членом ЕС, пытаясь добиться от нее согласия на

изменение границ. А сербы и боснийцы всегда оставались для словенцев

«темным людом». Больше симпатии к своим соседям проявляют русские и белорусы. Еще в

2012 году отношение большинства жителей этих стран к полякам было

положительным. На хорошем счету были поляки и у жителей Украины,

несмотря на то, что год назад о своих симпатиях к украинцам говорил лишь

каждый четвертый из нас. Последние события несколько изменили взаимное

восприятие поляков, украинцев, белорусов и русских, хотя официальные

контакты не всегда напрямую переносятся на межчеловеческие отношения. Современные славянские сантименты находят отклик в основном в России.

Очередным поколениям внушается идея о превосходстве русских над

остальными славянскими народами. И хотя история Руси началась в Киеве,

она смогла развиться в полную силу благодаря усилиям русских царей. Их

миссией стало создание «Третьего Рима» и наделение цивилизацией не

только украинцев и белорусов, но и всех остальных славян. Однако в современной России панславизм популярен лишь в узких кругах,

а элиты используют его самое большее в качестве подкрепления для

текущей политики. О слабости этого движения свидетельствует, например,

тот факт, что об организованном в январе 2014 года в

Переяславле-Хмельницком Соборе славянских народов, сообщали лишь нишевые

СМИ. Возможно, потому, что эта встреча не принесла каких-либо

переломных решений. Российские, белорусские и украинские участники (при

минимальном участии представителей других стран) приняли заявление, в

котором призвали объявить 18 января днем Единства России, Украины и

Белоруссии в этих трех странах. Маловато для чествования 360 годовщины

Переяславского договора, в результате которого Украина оказалась под

владычеством России. После распада Чехословакии и Югославии славянское единство можно уже

назвать несбыточной мечтой. С 1989 года в Польше и других странах

региона ставка делалась, скорее, на связи с западной цивилизацией,

которые были призваны подкрепить наше стремление стать частью НАТО и ЕС. «Славян с поляками связывает многое. Поляков со славянами - ничего.

Им неуютно в своем славянстве, неуютно осознавать, что они из той же

самой семьи, что украинцы и русские. То, что мы оказались славянами -

это случайность», - не без оснований писал Мариуш Щигел (Mariusz

Szczygieł). Что-то похожее можно было бы наверняка сказать о чехах,

словаках или хорватах. Удар по панславизму

Некоторые сочли попыткой восстановить славянское единство создание в

1991 году Вышеградского треугольника (сейчас - Вышеградская группа). Это

была прямая отсылка к концепциям конфедерации Польши и Чехословакии,

которые особенно активно обсуждались в годы Второй мировой войны. В июле

1943 года польский премьер-министр в изгнании Станислав Миколайчик

(Stanisław Mikołajczyk) убеждал, что сотрудничество двух эмигрантских

правительств «должно стать зачатком организации всей территории

Восточной и Центральной Европы». Тогда из этих планов ничего не

получилось, единодушия не было и после 1989 года. Очередным ударом по идее панславизма стала поддержка Польши, Чехии и

Венгрии натовской интервенции в Косово в 1999 году. Будучи

свежеиспеченными членами Альянса эти страны хотели зарекомендовать себя и

встали в первых рядах антисербской коалиции, порвав тем самым

традиционно дружественные отношения с Белградом. Свое влияние на решение

Варшавы оказала возможность «утереть нос» России - одному из основных

союзников Сербии в то время. Признание Польшей независимости Косова в

феврале 2008 (тут мы вновь оказались в авангарде) лишь закрепило разлом в

и без того разделенном славянском мире. Отсутствие согласия в политике стараются заменить религиозным

единством. Панславистскими лозунгами уже не первый год пользуется

Русская Православная церковь, стараясь распространить свое влияние на

свои исторические территории. «К сожалению, Запад не понимает ни

русских, ни славян в целом. Его нельзя назвать другом славян. Запад

чувствует на их фоне свое духовное банкротство и боится славянского

единства», - говорил в 2008 году один православный епископ. Русская

церковь уже использует украинский кризис для требований (пока негласных)

подчинить Украинскую автокефальную православную церковь Московской

патриархии. Однако церкви вряд ли удастся добиться больших успехов в объединении

славян, чем политикам. Повод прозаичен: секуляризация населения, которая

добралась в том числе до Центральной и Восточной Европы, а также до

Балкан. Даже в традиционно православных странах, как Сербия или

Болгария, церковь играет все менее важную роль. Что уж говорить об одном

из самых атеистических государств в Европе - Чешской Республике. Собственную партизанскую войну ведет с православной церковью церковь

католическая. Характерно, что именно Ватикан первым в мире признал

независимость Хорватии в январе 1992 года, когда судьба Югославии (в

которой доминирует православие) была еще довольно туманной. Мертвая общность

Согласно результатам опросов, мы больше всего (без взаимности) любим

чехов и словаков. Чуть меньше симпатии мы испытываем к англичанам,

итальянцам и испанцам. На противоположном полюсе находятся цыгане,

румыны и русские. Таким образом, сложно говорить о какой-то славянской

общности на уровне межчеловеческих отношений. Эмиграция в поисках работы

приводит к тому, что поляки стали чувствовать больше общего с жителями

Великобритании и Германии, чем с болгарами или сербами. Свое влияние

оказали и первые годы трансформации, когда мы любой ценой старались

стать похожими на Запад, отмежевываясь от всего, что носило отпечаток

Востока. Так что мы пытались найти теории об общих конях с германскими

народами или викингами, с брезгливостью относясь к словам Галла Анонима,

что «Польша - часть славянского мира». Аналогичные процессы происходили и происходят в остальных странах

региона. Их интенсивность столь же различна, как различны народы и их

культуры. Чехи пытаются доказать свою принадлежность к Западной Европе,

становясь более немецкими, чем сами немцы. Хорваты и словенцы, несмотря

на богатую традицию иллиризма, с удовольствием забыли бы о Югославии -

как довоенной, так и после 1945 года. Ощущение себя частью славянского

сообщества распространено лишь в России, в Белоруссии и на Украине, хотя

в случае последней это уже не так очевидно, как несколько лет назад. Стало ли единство славян мертвым понятием? Неужели его единственным

знаком остались национальные цвета - синий, белый и красный, которые

были приняты на Славянском съезде 1848 года? Если это так, то, возможно,

единственный шанс на возрождение остался у него в подстегивании

интереса (не только в Польше) к славянскому наследию, забытому в

результате христианизации Запада. Но на это нужно много времени и

усилий, в основном со стороны элит. Обычно поляка не нужно особенно

сильно убеждать, что никто не поймет его лучше, чем «брат» чех или

русский. Легенда о Лехе, Чехе и Русе особенно хорошо оживает за рюмкой.

-

Проповеди митрополита Варсонофия

Проповеди митрополита Варсонофия

-

«Комплексный подход к работе учителя – логопеда и педагога – психолога с детьми, имеющими речевые нарушения Характеристика изменений в

образовательном процессе

«Комплексный подход к работе учителя – логопеда и педагога – психолога с детьми, имеющими речевые нарушения Характеристика изменений в

образовательном процессе

-

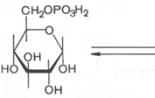

Бескислородное окисление глюкозы включает два этапа

Бескислородное окисление глюкозы включает два этапа

-

Иисус навин кто он. Иисус сын навин. Вхождение в Землю Обетованную

Иисус навин кто он. Иисус сын навин. Вхождение в Землю Обетованную